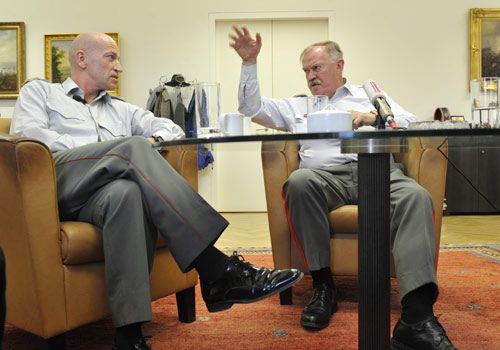

Am Sonntag wird Österreich über die Zukunft des Bundesheeres abstimmen. "Ungewollterweise stellt sich am 20. Jänner auch die Sicherheitsfrage", sagt Generalstabschef Edmund Entacher, der im Streitgespräch ein drastisches Bild zeichnet: "Europa wird sich in einem Zeitraum von zehn bis 20 Jahren gegen Ost oder Süd wehren müssen." Karl Schmidseder, Stabschef von Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ), sieht hingegen im Berufsheer eine große sicherheitspolitische Chance: "Nur dieser wirkliche Neustart bringt uns signifikant weiter", sagt er. Katrin Burgstaller und Conrad Seidl moderierten.

Video: Ausschnitte aus dem Streitgespräch Entacher vs. Schmidseder

derStandard.at: Herr Schmidseder, wenn in einem Jahr schon keine Rekruten mehr einberufen werden, fehlen mit einem Schlag 11.000 Mann. Gäbe es eine Katastrophe oder hätten wir dann genug Personal, um dieser zu begegnen?

Schmidseder: Eine Transformation der Streitkräfte von der allgemeinen Wehrpflicht hin zu einer professionalisierten Armee geht nicht innerhalb eines Jahres, das ist ein langjähriger Prozess. Wichtig ist, dass auch bei der Umstellung die Einsatzbereitschaft gewährleistet bleibt. Das ist nicht einfach, insbesondere in Zusammenhang mit den Auslandseinsätzen und in Zusammenhang mit der Unterstützung der nationalen Behörden bei der Katastrophenhilfe.

Kommt eine Assistenzanforderung, müssen wir dieser Folge leisten. Wir sind bei fünf Prozent der nationalen Katastrophenhilfe dabei, da geht es in erster Linie um Technik. In zweiter Linie geht es um die Quantität, die vielen helfenden Hände. Sollte es tatsächlich 10.000 Soldaten und Soldatinnen brauchen, werden wir in dieser Transformationsphase Profi-Milizsoldaten aktivieren.

derStandard.at: Österreich hat nicht einmal 1991 bei der Slowenien-Krise Miliz aufgeboten oder Reserven einberufen. Dann wird man das doch nicht bei einem Hochwasser machen.

Schmidseder: Ich war 1991 betroffener Kompaniekommandant an der Grenze. Ich war dort sehr alleine, die Politik war sehr weit weg von mir. Es hat mich damals sehr viel Energie gekostet, junge Rekruten hochzutrainieren. Wenn man Miliz ernst nimmt, muss Miliz wieder jährlich üben, und zwar in der gesamten Einheit, so wie es das Modell des Ministers vorsieht. Sonst stellt sich die Frage, ob wir die Miliz überhaupt brauchen. Ich brauche die Miliz.

derStandard.at: Herr Entacher, Sie waren Milizbeauftragter. Warum ist das so?

Entacher: Ich möchte zuerst auf die Frage eingehen: Was geschieht wirklich, wenn die Rekruten nicht mehr da sind? Wir würden sofort zwei Drittel der Pionier- und ABC-Kapazität verlieren. Es ist richtig, dass wir Maschinen trotzdem bedienen können, aber Mannschaftsleistungen wie Brückenbau könnten wir schlagartig nicht mehr. Das Problem mit der Miliz ist nicht so groß. Im jetzigen System können wir die Miliz leicht optimieren. Eine neue "Freiwilligenmiliz" benötigt etwa zehn Jahre zur Vollübungsfähigkeit.

Schmidseder: Wenn es wirklich darauf ankommt, Helfende zur Verfügung zu stellen, wird es möglich sein, Offiziere und Unteroffiziere, die Profi-Miliz und gegebenenfalls auch Zivilbedienstete zu aktivieren. Es gibt ja schon jetzt knapp 14.000 Berufs- und Zeitsoldaten.

Entacher: Das ist schon richtig, aber ich muss hier wirklich vor zu viel Optimismus warnen. 2012 hatten wir in der Steiermark und in Kärnten erhebliche Katastrophen. Hier waren unter anderem umfangreiche Entklausungen notwendig. Das kann man mit Bürokräften nicht machen, das wäre viel zu gefährlich.

derStandard.at: Wie soll eine Transformationsphase funktionieren, wenn schon die Bundesreform 2010 nicht vollständig umgesetzt wurde, angeblich weil die Gewerkschaft und die Personalvertreter so böse sind.

Entacher: Die Personalvertretung und die Gewerkschaft sind nicht böse, sondern das ist Sache des Gesetzgebers. Wenn der Gesetzgeber will, dass es ein Berufsheer gibt, müsste er es beschließen. Es gibt sehr viele Gesetze, die wir dafür brauchen würden.

Ich habe sehr große Zweifel, dass das in absehbarer Zeit, also in fünf bis zehn Jahren, möglich wäre. Beispielsweise müsste das Auslandsentsendegesetz mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Bis jetzt beruht die Entsendung der Soldaten auf Freiwilligkeit. Ich weiß nicht, ob sich für eine Auslandsverpflichtung der Berufssoldaten in künftigen Koalitionen eine Zweidrittelmehrheit finden würde.

derStandard.at: Herr Schmidseder, wo nehmen Sie das Vertrauen in die Politik her?

Schmidseder: Ich bin davon überzeugt, dass die Politik in welcher Koalition auch immer die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen würde, wenn es eine Richtungsentscheidung vom Volk gibt. Bei einem Umstieg auf ein anderes Wehrsystem ginge es nicht um kosmetische Verbesserungen. Wir sind im Hamsterrad der Rekrutenausbildung von der Hauptaufgabe des Militärs weggekommen. Wir investieren sehr viel Geld in die Einsatzbereitschaft, und wenn die Leute ausgebildet sind, sind sie wieder weg.

derStandard.at: Herr Entacher, was spricht eigentlich dagegen, dass es beim Herr nur noch Profis gibt?

Entacher: Kein vernünftiger Mensch bezweifelt, dass zum Beispiel die Schweizer und finnischen Soldaten gut sind. Das System der allgemeinen Wehrpflicht ist sehr erfolgreich. Ich schließe allerdings ein, dass der Grundwehrdienst optimiert werden muss. Wenn unsere Jugend gut geführt und sinnvoll beschäftigt wird, ist sie erstklassig.

derStandard.at: Wird unsere Jugend gut geführt beim Heer?

Entacher: Unter Minister Günther Platter mussten wir zu früh auf die sechsmonatige Wehrdienstzeit umstellen. Wir wollten trotzdem die Präsenz in allen Waffengattungen über das ganze Jahr hinweg sicherstellen, und so sind wir von vier auf elf Einrückungstermine gekommen. Jede Einrückung benötigt auch Funktionssoldaten, die wir abbauen müssen. Wir müssen die Einrückungstermine also wieder reduzieren.

Es stimmt auch, dass wir unterschiedliche Zustände in den Kasernen haben. Wir müssen außerdem von der strikt technokratischen Ausbildung wegkommen und viel mehr auf die Emotionen schauen und unsere jungen Leute mitnehmen.

Außerdem: Nicht wenige der jungen Herren kommen durch Protektion auf Systemerhalterplätze. Nach nur drei Wochen entdeckt der junge Soldat, dass die Funktion zum Beispiel in der Kleidungskammer ist nicht nervenzerfetzend, und dass es am Wochenende nichts zu erzählen gibt. Wir müssen daher mit viel mehr Herz und erlebnisreich ausbilden. Die Wertschätzung für unsere jungen Soldaten ist zu betonen.

derStandard.at: Die Leute kommen durch Protektion auf solche Plätze? Heißt das, das Heer ist offen für Protektion?

Entacher: Nein, wir leben in Österreich. Vom Nationalrat bis hin zur Mama ruft man an und sagt zum Beispiel: Der Franzi soll in die Bekleidungskammer. In Österreich ist der Vorgang, dass man wo anruft und versucht etwas zu erreichen, eine normale Sache. Und wenn wir einen Platz haben, da kommt der junge Mann auch dorthin.

derStandard.at: Gibt es in einem Profiheer noch eine Kleiderkammer?

Schmidseder: Selbstverständlich. Diese Aufgabe wird dann von Zeitsoldaten oder Vertragsbediensteten erfüllt. Ich respektiere die Meinung des Herrn Generals in Zusammenhang mit Erlebnismärschen für Rekruten. Aber mir geht es um die militärischen Aufgaben und die einsatzwahrscheinlichsten Szenarien.

Es gibt fünf Gründe, warum wir nicht mehr bei der Wehrpflicht bleiben müssen: militärische, volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, gesellschaftspolitische und europapolitische Gründe. Stellen Sie sich vor, wir hätten heute keine Wehrpflicht – würden Sie im 21. Jahrhundert dafür stimmen?

Entacher: Ganz nüchtern gesehen: Wenn ich den Skizzen des möglichen Berufsheeres folge, heißt das nichts anders, als drastisch zu verkleinern. À la longue gibt es ein noch niedrigeres Budget, und das heißt dann auch ein zwingendes Senken der Leistungen. Zum Gesellschaftspolitischen: Das kann man auch anders wahrnehmen. Man kann nämlich darin auch die Entsolidarisierung sehen.

Ich bin der Meinung, dass auch der Wehrdienst ein Beitrag zur Solidarität ist, weil sich Menschen aus allen Schichten treffen und miteinander auskommen müssen. Bei der Volksbefragung treffen wir eine nationale Entscheidung und müssen darüber befinden, was für Österreich besser ist. Unser System hat 2012 unter anderem 2012 die nationalen und internationalen Aufgaben bestens erfüllt. Das Berufsheersystem hingegen steht voller Fragezeichen. Die große Frage der Systemerhaltung ist nicht beantwortet. Es stellt sich auch die Frage, was wir mit dem Personalberg machen, der sich ansammelt. Wir sprechen von 8.000 bis 9.000 Personen, die nicht gekündigt oder entlassen werden können.

Weiters hat es der europapolitische Aspekt in sich. Ganz Europa rüstet infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise im Sturzflug ab. Selbst die starken Briten haben Einschnitte wie noch nie in der Geschichte. Das Wetterleuchten haben wir beim Libyen-Einsatz gesehen. Dort sind den Europäern für ein begrenztes Ziel die Bomben ausgegangen. Das muss man sich einmal vorstellen!

Das heißt in weiterer Folge, dass die Zonen Russland, China, Parkistan, Indien, USA und Brasilien noch stärker aufrüsten, als wir abrüsten. Das wird dazu führen, dass unsere Wohlstandszone sehr reizvoll, aber möglicherweise wehrlos sein wird. Das kann dazu führen, dass sich Europa in einem Zeitraum von zehn bis 20 Jahren gegen Ost oder Süd wehren wird müssen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Kapazitätenabbau zu stoppen und in einem System zu bleiben, das aufwuchsfähig ist. Ich kann also nur raten, den Systemwechsel nicht zu machen.

derStandard.at: Am österreichischen Wehrwesen soll die Welt genesen?

Entacher: Das klingt vielleicht stark, ist dann aber nicht mein Feld. Jedenfalls muss man schon ein bisschen weiter denken, wenn man den europapolitischen Zusammenhang sieht – jedenfalls stellt sich am 20. Jänner auch diese internationale Sicherheitsfrage.

derStandard.at: Herr Schmidseder, im Rahmen der Debatte fällt immer wieder das Argument, dass Österreichs Soldaten zu Kampfeinsätzen verpflichtet werden können.

Schmidseder: Internationale Friedenseinsätze sind ein Instrument der Außenpolitik, das österreichische Bundesheer ist eine Parlamentsarmee. Ein Berufsheer würde uns das jedenfalls erleichtern, weil unsere Kaderpräsenzeinheiten rascher auch für internationale Einsätze verwendbar wären.

Zu Europa: Der Herr General hat einen wichtigen Punkt angesprochen, was das einseitige Abrüsten betrifft. Das stimmt. Ich behaupte, dass die Budgets der Verteidigungsministerien der EU-Staaten zu hoch sind. Sie werden falsch eingesetzt. Jedes Land in Europa kümmert sich um seinen eigenen militärischen Schrebergarten. Wir müssen aber auch im Militär viel europäischer denken. Es gibt genug Redundanzen, wir müssen das wirklich ernst nehmen und darüber nachdenken, wer sich in welcher Region auf welche Kernfähigkeiten konzentrieren kann. Das heißt aber auch, dass der Eiserne Vorhang in unseren Köpfen gebrochen werden muss.

derStandard.at: Dieser Eiserne Vorhang heißt jetzt Neutralität?

Schmidseder: Das hat nichts mit der Neutralität zu tun. Wir sprechen ja von der Europäischen Union und nicht von einer Mitgliedschaft in einem System kollektiver Verteidigung, wie es die Nordatlantische Vertragsorganisation ist. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, einer Allianz beizutreten.

Der Budgetdruck auf die Verteidigungsministerien wird uns dazu zwingen, mehr zusammenzuarbeiten. Dann gibt es in den Regionen Rollenspezialisierungen. Das ist modernes Militär in Europa, und das hat nichts mit der Neutralität zu tun.

Entacher: Die Neutralität haben wir ja – auch ohne Berufsheer. In der EU haben wir 2012 die Führung beim Thema Mountain übernommen. Wir haben also umfangreichste Kooperationsprogramme, aber wir wissen, dass alle Nachbarstaaten das Ganze viel zu eng gestrickt haben. Sie können sich nicht rühren. Ich weiß von vielen, dass sie liebend gerne auf die Wehrpflicht zurückgingen, was realpolitisch unmöglich ist.

derStandard.at: Warum ist es für so viele junge Männer so unattraktiv, zum Bundesheer zu kommen?

Entacher: Wir haben zu viele Systemerhalter produziert.

derStandard.at: Aber der Grundwehrdienst ist die Rekrutierungsbasis für alle längeren Verpflichtungen.

Entacher: Da muss man differenzieren. Wir haben genügend Offiziers- und Unteroffiziers-Nachwuchs.

derStandard.at: MG2-Schütze ist nicht unbedingt ein Lebensberuf, oder?

Schmidseder: Soll es auch nicht sein. Es soll eine Funktion sein für einen Zeitsoldaten, der sich bis zu neun Jahre verpflichtet und anschließend ein Drittel seines Verpflichtungszeitraums Berufsweiterbildung weiterbezahlt bekommt, plus Ausbildungskosten rückerstattet bekommt.

derStandard.at: Das funktioniert ja nicht – die meisten wollen ja nicht ausscheiden, sondern bis zur Pension im Heer bleiben.

Schmidseder: Doch, wir haben genügend Interessenten. Es ist eine sehr charmante und ich würde fast sagen geniale Komposition des neuen Bundesheeres: weniger Berufssoldaten, viel mehr Zeitsoldaten, die noch dazu im Anschluss an ihren Verpflichtungszeitraum gegebenenfalls im uniformierten Bereich weiterverwendet werden können.

Wir müssen uns natürlich aus der Komfortzone herausbewegen. Es ist bequem, am alten System festzuhalten. Ich halte daher den 20. Jänner für eine einmalige Chance, nicht mehr weiter herumzubasteln an einem alten System, sondern neue Wege zu gehen im Sinne eines Neustarts. Das bedarf Muts.

Entacher: Der Mut sollte schon auch kopfgesteuert sein. Bevor man vom Trampolin springt, soll man schauen, wie tief das Wasser ist. Das Zweite ist: Wenn jetzt in der Diskussion Rezepte präsentiert werden, wie man das Kader verjüngen kann, sage ich: Dann tun wir es einfach. Da brauche ich kein Berufsheer.

derStandard.at: Warum tun Sie sich das an? Ein normaler Österreicher wäre längst in Pension gegangen.

Entacher: Die meisten von uns erreichen im Leben Punkte, Momente, wo sie vor der Wahl stehen, Position zu beziehen oder nicht. Ich sehe bei diesen Anliegen "Berufsheer" einfach die Schwächung, die Verkleinerung, den Trümmerhaufen. Ich sehe mich Land und Leuten gegenüber verpflichtet, darauf hinzuweisen. Mehr kann ich eh nicht tun. Das ist ja dann Sache des Gesetzgebers.

Die Frage, ob man frühestmöglich in die Pension entgleitet, hat sich für mich nicht gestellt. Ich bin ja quasi schon länger pensionsreif, und ich selber habe die Volksbefragung nicht erfunden. Aber jetzt ist sie da, und solange der Gesetzgeber nichts beschließt, gibt es bekanntlich eine Diskussionsphase – und an der beteilige ich mich.

Schmidseder: Warum tue ich mir das an? Weil ich 1991 im Sicherungseinsatz an der jugoslawischen Grenze gewesen bin und mir gedacht habe, ich möchte so einen Einsatz nicht mehr erleben. Die Burschen waren bemüht, die waren gut, aber ich habe mir Sorgen gemacht um meine ganz jungen Soldaten.

Ich war dann 1999 im Kosovo, habe diese Mission erkundet als einziger Österreicher vor Ort am Anfang und habe mitbekommen, wie lange wir brauchen, bis wir eigentlich eine Einheit entsenden können. Das ist dann besser geworden, als ich 2001 in Afghanistan die Erkundung gemacht habe, wo wir dann schon ein paar Kaderpräsenzeinheiten hatten vom Jagdkommando, vom Jägerbataillon 25.

Dann kam 2006, wo die Reduktion des Grundwehrdienstes auf sechs Monate entscheidend war. Da konnte ich persönlich nicht mehr mit. Und dann kam der Sager des Wiener Bürgermeisters vor der Landtagswahl 2010, wo ich als einer der Ersten gesagt habe, okay, reden wir darüber. Diese Umstellung wäre nicht nur gut für die jungen betroffenen Männer, die Umstellung wäre auch gut für das Bundesheer, sie wäre gut für die österreichische Bevölkerung und sie wäre gut für die Sicherheit der Republik Österreich. Nur dieser wirkliche Neustart bringt uns signifikant weiter.

derStandard.at: Und wenn es bei der Wehrpflicht bleibt?

Schmidseder: Meine Funktion ist Stabschef des Bundesministers. Solange er mich in dieser Funktion haben möchte, mache ich das. Wenn wir zu einem Berufsheer umsteigen, bin ich zu 110 Prozent bei der Sache und interessiere mich gegebenenfalls auch für andere Funktionen. Wenn wir mit dem Grundwehrdienst auf fünf Monate hinuntergehen, wie es die ÖVP vorgeschlagen hat, und das Ganze noch aufteilen in einen Militärdienst und einen Katastrophendienst und vielleicht die Rekruten auch noch sozusagen in eine Sicherheitsschule der Nation stecken, sind wir vom Militär noch weiter weg. Dann bin ich bereit, diese Uniform auszuziehen.

Entacher: Ich sehe in der Auseinandersetzung auch einen möglichen Gewinn für das heutige Bundesheer. Es sind Ideen entwickelt worden wie beispielsweise die Verjüngung des Kaders, ein Verschieben der Akzente, das halte ich für erstrebenswert. Aber noch einmal: Deswegen muss ich nicht ins Berufsheer gehen mit dessen vielen Unsicherheiten. (Katrin Burgstaller/Conrad Seidl, derStandard.at, 14.1.2013)