Sie habe gehört, dass Israel durch Erdplattenbewegungen aus dem Nahen Osten herausgebrochen werden könne, lacht Ofra N. die Frage weg, wie der Konflikt zu lösen sei. Die überzeugte Anhängerin der Arbeiterpartei gehört zu jenen Israelis, die jedes Jahr an der großen Friedensdemonstration auf dem Rabin-Platz teilnehmen. Es sei ihr wichtig, ein Zeichen gegen den Irrsinn der Besatzung zu setzen, sagt sie.

Einzig eine Zweistaatenlösung bewahre die Juden in Israel davor, entweder zur Minderheit in einem binationalen Staat zu werden oder ein Apartheidsregime einführen zu müssen. Der Status quo führe das Ende des Zionismus herbei, erklärt die Tochter deutscher Juden. Wenn die Abspaltung von den Palästinensern plattentektonisch nicht gelinge, garantiere einzig und allein eine Zweistaatenlösung einen jüdischen und demokratischen Staat. Die Zeit, sich hinter der palästinensischen Friedensverweigerung zu verstecken, um sich weiter in den besetzten Gebieten einzubetonieren, sei vorbei.

Viel Zustimmung für Zweistaatenlösung

2014 unterstützten fast zwei Drittel der Israelis die Zweistaatenlösung. An die Möglichkeit, "Land für Frieden" tauschen zu können, die der Zweistaatenlösung zugrunde liegt, glauben indes die wenigsten Israelis.

Auch nicht Liat Schustermann. Die 39-Jährige erzählt, dass sie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr mit ihren Eltern regelmäßig an den Strand von Gaza gefahren sei. Die alleinerziehende Mutter einer dreijährigen Tochter stammt aus Sde Avraham, einer Genossenschaftssiedlung an der Grenze zum Gazastreifen. In Sde Avraham, so erinnert sie sich, arbeiteten viele Araber aus Gaza, und eine ältere Palästinenserin, Fatma, habe ihr immer ein wenig die Großmutter ersetzt. Warum es zur ersten Intifada gekommen war, hätte sie mit ihren zehn Jahren nicht nachvollziehen können. Und, um ehrlich zu sein, sagt die Israelin, könne sie es auch heute noch nicht verstehen. Nach allem, woran sie sich erinnern könne, hätten es die Palästinenser nicht so schlecht gehabt. Sie beteuert, eine entschiedene Befürworterin des Abzugs gewesen zu sein. Die Palästinenser, so sagt sie, hätten viel aus dem Küstenstreifen machen können. Es sei ein Ort, wie gemacht für den Tourismus, und die jüdischen Siedler hätten aufgezeigt, dass sich gewinnbringend Landwirtschaft betreiben lasse.

Flucht ins Landesinnere

Heute aber sehe sie die Räumung als Fehler an. Die letzte militärische Auseinandersetzung erlebte sie 2014 mit. Die Hamas griff die grenznahen israelischen Siedlungen mit Granatwerfern an. Und sie baute Tunnel. Im Sommer 2014 tauchte ein Überfallkommando nur einen Kilometer von ihrem Kibbuz entfernt auf. Die Terroristen wurden von der israelischen Armee entdeckt und neutralisiert. Im Zuge der Infiltration seien die Bewohner des ohnehin geplagten Regierungsbezirks Eshkol vom Heimatschutz angewiesen worden, ihre Häuser zu verdunkeln und zu verriegeln. Im Dunkeln zu sitzen, nicht wissend, welche Mordkommandos sich womöglich draußen herumtreiben, habe sie ziemlich entnervt, gibt Schustermann zu. Schließlich habe sie es nicht mehr ausgehalten und sei bis zum Ende der Kampfhandlungen ins Landesinnere geflüchtet.

Der vorgezeichnete Weg

Als Ariel Sharon 2004 den Gazastreifen räumen ließ, glaubte noch eine Mehrheit der Israelis, "Land für Frieden" tauschen zu können. Einer der politischen Weggefährten Sharons war Yoel Hason. Heute sitzt er für das Parteienbündnis "Zionistisches Lager" auf der Oppositionsbank. Der Räumungsgegner Netanjahu regiert.

Er halte eine Zweistaatenlösung für richtig, sagt Hason in seinem Arbeitszimmer im Parlamentsgebäude. Den Siedlungsbau sieht er nicht als das große Hindernis einer Zweistaatenlösung an. Die Israelis hätten mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie bereit seien, Land für Frieden zu tauschen. Der Weg sei im Grunde vorgezeichnet, sagt er. Es fehle nur der politische Mut, ihn auch zu begehen. Der einseitige Druck auf Israel vonseiten der EU würde die Weigerung der Palästinenser zu verhandeln weiter bestärken.

Die belagerte Stadt

Haim Zaban ist ein Sabre, wie die Juden genannt werden, die im Land geboren sind. Er kam zwölf Jahre vor der Gründung des Staates Israel zur Welt, in der Zeit des Britischen Mandats, das nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die osmanische Herrschaft in Palästina ablöste. Seine Großeltern waren russische Zionisten, die jedes Jahr eines ihrer sechs Kinder in den Yishuv schickten, die jüdische Gemeinschaft in Palästina. Zaban wurde im Stadtteil Sheikh Jarrah geboren, wo kein Tag ohne Schlägerei zwischen Juden und Arabern vergangen sei, wie er erzählt.

Nach dem UN-Teilungsbeschluss kam Sheikh Jarrah unter Beschuss arabischer Milizen. Die Hagana evakuierte das Viertel und siedelte die Bewohner um. So kam Zaban mit seiner Familie bei einem Onkel im Viertel Rehavia unter. Dort erlebte er die Belagerung der Stadt durch die Arabische Legion und den Fall der Altstadt.

Ostjerusalem einschließlich der Altstadt und Sheikh Jarrah blieb auch nach Kriegsende 1949 unter jordanischer Kontrolle. Die Grenzen von 1967 seien nichts anderes als die Waffenstillstandslinie von 1949. Im Sechstagekrieg fielen 1967 alle jordanisch besetzten Gebiete einschließlich Ostjerusalem an Israel. Seither, so erinnert Zaban trocken, verstünden sich die Araber dort als Palästinenser, denen auf dem vormals von Jordanien besetzten Gebiet ein eigener Staat zustehe.

Frieden zwischen Juden und Arabern, so sagt Zaban, gab es nicht und – so ist er sich sicher – wird es nicht geben. Zum Siedlungswerk in den seit 1967 besetzten Gebieten hat er ein zwiespältiges Verhältnis. Judäa und Samaria seien die Wiege des jüdischen Volkes, sagt der religionsfeste Agrarwissenschafter.

Was Sheikh Jarrah angeht, so wurden dort 2010 jüdische Eigentumsansprüche im Shimon-Hatzaddik-Viertel anerkannt. Für Zaban sind die Siedler im Recht. Die Nachbarschaft um das Grab von Simon des Gerechten gehöre den Juden. Ob er bereit wäre, auf das Grab zu verzichten, wenn es dafür Frieden geben würde, frage ich ihn. Für echten Frieden, antwortet er, würde er auf die Klagemauer verzichten.

Einvernehmlicher Gebietsaustausch

Zum Konsens der Auflösung des israelisch-palästinensischen Konflikts in einer Zweistaatenlösung gehört die Formel "Grenzen von 1967 mit Gebietsaustausch in beiderseitigem Einvernehmen". Die Idee eines Gebietsaustausches sorgt indes bei vielen israelischen Arabern für Unwohlsein.

In einem großen Haus in der arabischen Stadt Taybe nahe der Sperranlage wohnt eine junge geschiedene Araberin, die ihren Namen nicht nennen möchte, mit ihren Kindern im Haus ihrer Eltern. "Was soll man machen", meinte der Vater dazu. Im obersten Stock des Hauses wohnt sein zweitältester Sohn mit Frau und Kindern. Die Frau war ursprünglich mit seinem ältesten Sohn verheiratet und im achten Monat schwanger, als dieser im Kreuzfeuer einer Schießerei zwischen verfeindeten arabischen Banden gestorben ist. "Was soll man machen", meinte der Vater auch dazu.

Später offenbart die junge Araberin, dass sie lieber in Ramat Gan als in Taybe wohnen würde; weg von der sozialen Kontrolle. Diese ist für sie besonders bedrohlich, da sie einen Freund in Tulkarem hat, von dem ihre Eltern nichts wissen. Während sie als arabische Israelin ihn jederzeit besuchen kann, hat er keine Erlaubnis, nach Israel zu gelangen.

Liebend gern, sagt sie später am Checkpoint, würde er die Gebiete verlassen. Der Freund spricht fließend Hebräisch. Als Automechaniker sind viele seiner Kunden israelische Siedler. Ihr größter Horror sei eine Zweistaatenlösung, wonach Taybe im Zuge eines Gebietsaustauschs Palästina zugeschlagen würde.

Ein Cowboy auf dem Golan

Omer Wiener ist für Frieden, glaubt aber nicht, dass sich dieser mit "den Arabern", wie er sagt, realisieren lässt. Wiener schloss sich nach dem Sechstagekrieg einer Gruppe von Israelis an, die zur Befestigung der strategisch bedeutsamen Golanhöhen den Kibbuz Merom Golan errichteten. Er wurde Cowboy und blieb dies mit Unterbrechungen bis heute.

Auf dem Bental-Berg, unweit des Kibbuz und wenige Meter von der syrischen Grenze, erklärt er, wo die Hisbollah Gebiete kontrolliert und wo die Rebellen. In seine Erzählungen mischt sich mehrfach das aus Syrien herüberhallende Krachen von Mörsereinschlägen. Manchmal ist der Rauch zu erkennen, der über den Einschlagstellen aufsteigt. Während seiner Ausführungen kommen zwei UN-Beobachter, um ihre Stellung auf dem Berg zu beziehen.

Parallel zu den Verhandlungen mit den Palästinensern wurde im Jahr 2000 mit Syrien über eine Rückgabe des Golan verhandelt. Für Wiener und seine Familie hätte dies nach mehr als 30 Jahren bedeutet, den Kibbuz räumen und ihre Häuser an die Syrer abtreten zu müssen. Doch die Bewohner von Merom Golan, einer Hochburg der Arbeiterpartei, lehnten sich nicht gegen die Verhandlungen auf. Für den Frieden, so versichert der Cowboy, hätten sie den Kibbuz geräumt. Die Israelis dürften sich angesichts der blutigen Realität in der arabischen Welt keine Experimente erlauben. Sonst rücke das Schlachtfeld bis an Jerusalem und den Ben-Gurion-Flughafen heran.

Spirituelle Verbindung

Chaya Tal war 13 Jahre alt, als sie das erste Mal Israel besuchte und eine spirituelle Verbindung zum jüdischen Staat empfand, die sie in der Folge durch das Erlernen der hebräischen Sprache und das Studieren der jüdischen Geschichte und Kultur weiter vertiefte. Ihre jüdische Identität und religiös-zionistische Überzeugung verfestigten sich. Sie fasste den Entschluss, nach ihrem Abitur von ihrem Einwanderungsrecht Gebrauch zu machen. In einem Text für die "Yedioth Ahronot", die auflagenstärkste israelische Tageszeitung, legte sie 2014 dar, dass Israel der einzige Staat sei, in dem sie als Jüdin selbstbestimmt leben könne und sich nicht als Gast zu fühlen brauche.

Nach der Ermordung der drei Jugendlichen Gilad, Eyal und Naftali, die an der Gush-Ezion-Kreuzung entführt wurden, schloss sich sie im Sommer 2014 einer Gruppe der "Frauen in Grün" an, die in einem Wald nahe der Kreuzung eine jüdische Präsenz errichteten. Sie wohnte vier Monate in einem Zelt und arbeitete in dem Wald, der heute unter dem Namen "Oz VeGaon" Touristen und Naturkundler anzieht. Die Verbundenheit nicht nur zum Land, sondern auch zum Boden, und das Ideal, diesen mit den eigenen Händen zu bearbeiten, sei ein "Kernanliegen des Zionismus". In den vier Monaten reifte in ihr Entschluss, die judäischen Berge zu ihrer Heimstätte zu machen.

Für Tal ist die Zweistaatenlösung ein Hirngespinst. Es sei höchste Zeit, die Forderung vom Tisch zu nehmen. Die Wirklichkeit sehe so aus, dass Juden und Araber nicht bereit seien zu weichen, sagt sie. Akzeptiere man diese Wirklichkeit, gelte es, nach Möglichkeiten der Koexistenz zu suchen.

So wie sie selbst voll hinter der jüdischen Präsenz im biblischen Kernland der Juden steht, erkennt sie die arabische Präsenz an. Sie ist gegen Landraub und gegen die Forderungen von extremistischen Siedlern, die Palästinenser zu deportieren. Sie selbst lerne auch deshalb Arabisch, um sich bei der Verständigung mit den palästinensischen Nachbarn einbringen zu können.

Staatsbürgerschaft für Palästinenser

Tal erklärt, dass sie kein Problem damit hätte, den Palästinensern die israelische Staatsbürgerschaft zu geben. Für die Auflösung der Besatzung in einer Einstaatenlösung gebe es eine Reihe von Entwürfen, sagt sie – wobei sie sich für eine Mischung aus schrittweiser Einbürgerung der Palästinenser und einer weitgehend autonomen Verwaltung in den palästinensischen Ballungsgebieten ausspricht.

Konfrontiert mit der Projektion einer arabischen Mehrheit in Israel, die der jüdischen Heimstätte ein Ende bereiten würde, schüttelt sie den Kopf. Die Projektion würde viele Faktoren unberücksichtigt lassen. So zum Beispiel die jüdische Einwanderung, die nach allem, was gerade in der Welt passiere, eher zu- als abnehmen werde.

Neuzeitliches Wunder

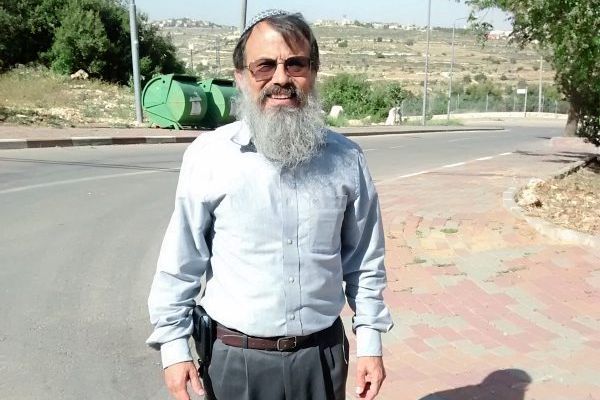

Hanan Schlesinger aus Alon Shvut ist beseelt davon, im Land der Vorväter zu leben. Die Renaissance des jüdischen Lebens in der Wiege des jüdischen Volkes versteht er als neuzeitliches Wunder. Er sieht die jüdische Präsenz in Judäa und Samaria in einer Kontinuität mit den biblischen Geschichten der Genesis, der Bücher Joshua, der Könige und Richter. Er sagt, dass er die biblischen Ereignisse spüre und sehen könne, wenn er in das Land schaue. Als er 1980 in den Siedlungsblock zog, sei dieser noch sehr übersichtlich gewesen. Als er mit den Jahren nachts immer mehr Lichter immer neuer Siedlungen in dem vermeintlich leeren Land gesehen habe, sei ihm das Herz aufgegangen, sagt Rabbi Schlesinger.

Die Bewohner benachbarter palästinensischer Dörfer habe er schlicht nicht wahrgenommen, sagt er. Palästinenser habe er nur als Gärtner, Installateure und Elektriker gekannt und von Festnahmen in der Armee. Als Nachbarn habe er sie schlicht übersehen.

Nachdem er einen Artikel im Lokalblatt von Gush Ezion über die Begegnungen von Siedlern und Palästinensern gelesen hatte, begann die Neugier, selbst Palästinenser zu treffen, an ihm zu nagen. Schließlich ging er pochenden Herzens im Frühjahr 2014 auf den Hof eines nahegelegenen palästinensischen Dorfes, wo Palästinenser und israelische Siedler begannen, einander kennenzulernen.

Begegnung auf Augenhöhe

Rabbi Schlesinger erzählt, dass es das erste Mal gewesen sei, dass er Palästinensern auf gleicher Augenhöhe begegnet sei. Drei Stunden habe er mit ihnen geredet und gegessen und in ihre Gesichter geschaut. Er habe die Palästinenser erstmals jenseits seiner Vorurteile als Menschen wahrgenommen. Als Menschen, die ihre eigenen Geschichten haben, die sie mit dem Land verbinden. Ein fremdes Narrativ zu hören, das gleichsam Geltung fordere, habe ihn überwältigt. Um zu einer Verständigung zu kommen, so erklärt er, müssten sich beide Seiten der schmerzhaften Erkenntnis stellen, dass die jeweils anderen im gleichen Land verwurzelt sind. Zum eigenen Narrativ müsse sich die Empathie für den anderen gesellen.

Sorge, Skepsis und Angst lähmten viele Israelis und Palästinenser, erklärt er. Außerdem seien beide Seiten so von ihrem Narrativ eingenommen, dass sie die Schuld in der Vergangenheit und die Verantwortung für die Zukunft allein der jeweils anderen Seite zuschreiben würden. Er ist heute Anhänger des relativ neuen Ansatzes "Zwei Staaten in einem Heimatland", einer Art Föderation zweier souveräner Staaten mit durchlässigen Grenzen, die jedem Bewohner zugestehen würde, seinen Wohnort frei zu wählen. (Oliver Vrankovic, 8.8.2016)