Über Behinderungen bei anderen Menschenarten und die Frage, wie sie mit ihnen umgingen, ist wenig bekannt. An den Knochenfunden lassen sich solche Charakteristika meist nicht feststellen.

Bei Knochen, die in einer Höhle nahe dem spanischen Valencia gefunden wurden, war das anders. Die Höhle wird seit dem Jahr 1929 erforscht. Als kürzlich Funde einer Grabung aus dem Jahr 1989 neu begutachtet wurden, konnten drei neue Menschenfossilien identifiziert werden, die mindestens 146.000 Jahre alt sind.

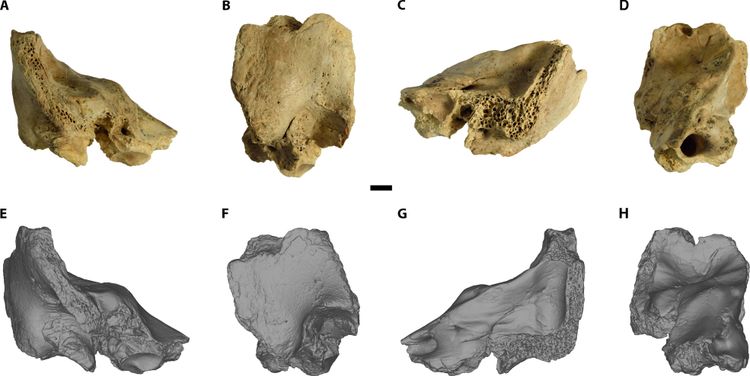

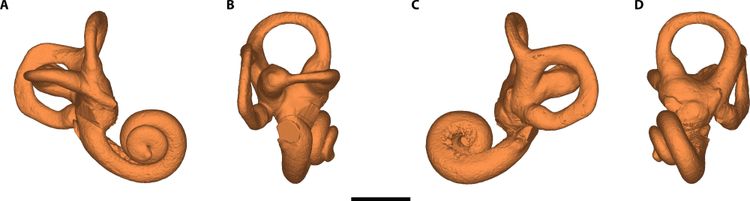

Unter den Knochen fand sich auch ein Teil des Schläfenbeins eines Kindes. In diesem Teil des Schädels befinden sich die Hörorgane. Eine Untersuchung mittels Computertomografie enthüllte die feinen Gehörgänge.

Und diese zeigten mehrerlei: Einerseits bestätigte sich, dass es sich, wie bei den anderen menschlichen Funden aus der Höhle, tatsächlich um einen Teil eines Neandertaler-Schädels handelt.

Doch andererseits gab es auch ungewöhnliche Abweichungen. Sie deuten auf eine genetische Besonderheit hin, die beim modernen Menschen als Downsyndrom bekannt ist. "Das einzige Syndrom, das mit der Gesamtheit der vorhandenen Fehlbildungen vereinbar ist, ist das Downsyndrom", berichtet nun eine neue Studie im Fachjournal Science Advances.

Verschiedene mögliche Beeinträchtigungen

Laut Erstautorin Mercedes Conde-Valverde von der spanischen Universität Alcalá und ihrem Team ist bei den beobachteten Veränderungen mit verschiedenen Einschränkungen zu rechnen, etwa Kommunikationsschwierigkeiten durch Hörverlust sowie Gleichgewichtsproblemen und dadurch bedingten Schwierigkeiten beim Gehen.

Downsyndrom könnte aber auch zu anderen Schwierigkeiten während der Kindheit geführt haben, etwa beim Stillen. Dass das Kind bis zum sechsten Lebensjahr überlebte, sei also außergewöhnlich, betont das Team.

Downsyndrom in der Vergangenheit

Dass Neandertaler sich auch um kranke und beeinträchtigte Angehörige kümmerten, ist keine neue Entdeckung. Schon in den vergangenen Jahrzehnten wurden Hinweise gefunden, dass Neandertaler auch mit schweren Beeinträchtigungen lange überlebten. Ein Mann, der im heutigen Iran lebte, wurde 50 Jahre alt, obwohl er Seh- und Hörbeeinträchtigungen hatte und ihm ein Teil eines Arms fehlte.

Prähistorische Zeugnisse für Downsyndrom sind allerdings sehr selten. Normalerweise braucht es dafür genetische Analysen. Erst kürzlich wurde bei den Überresten von 10.000 Menschen, die bis zu 5000 Jahre alt waren, nach sogenannter Trisomie gesucht, bei der bestimmte Chromosomen in dreifacher statt in zweifacher Ausführung vorhanden sind und deren bekannteste Variante Trisomie 21, das Downsyndrom, ist.

Unter den dort gefundenen Fällen war ein Kind in einer eisenzeitlichen Siedlung in Spanien, das aufwendig mit Grabbeigaben bestattet wurde. Auch hier schien die Behinderung nicht zu einer Vernachlässigung geführt zu haben.

Kein Eigennutz

In einem nächsten Schritt soll auch eine DNA-Untersuchung an dem spanischen Neandertaler-Fund durchgeführt werden, um zu sehen, ob sich das überschüssige Chromosom tatsächlich belegen lässt. Doch allein aufgrund der am Knochen sichtbaren Veränderungen sind Beeinträchtigungen zu erwarten. Damit stellt der neue Fund frühere Annahmen infrage, wonach Neandertaler Schwache nur umsorgten, wenn sie sich daraus einen Vorteil erhofften. Mitglieder der Gruppe könnten sich, so die Theorie, im Fall einer Beeinträchtigung anders nützlich gemacht haben. Doch bei Kindern gilt dieses Argument nicht.

"Das hier ist wichtig, weil wir bisher in der Debatte über Pflege bei Neandertalern nur erwachsene Individuen haben", sagte Conde-Valverde dem Onlineportal des Fachjournals Science. Zwar gibt es einen früheren Fund eines Neandertaler-Kindes mit einer Fehlbildung namens Kraniosynostose, doch dort ist das Ausmaß der Beeinträchtigung und der nötigen Pflege nicht zweifelsfrei bestimmt.

Auch bei der Pflege beeinträchtigter Kinder ist nicht ausgeschlossen, dass letztlich ein evolutionärer Nutzen hinter dem Verhalten steht. "Doch das schließt nicht aus, Kindern zu helfen, nur weil wir sie lieben", sagt die Archäologin April Nowell von der kanadischen University of Victoria. (Reinhard Kleindl, 27.6.2024)