Schreibtischjobs sind bekanntlich suboptimal für den Rücken. In gebeugter Haltung sitzen Millionen Menschen stundenlang an Tischen und auf Sesseln, die oft nicht einmal an die richtige Höhe angepasst sind. Rückenschmerzen und andere Beschwerden sind die Folge. Manche Fachleute sagen, das viele Sitzen sei das neue Rauchen, und empfehlen zum Ausgleich täglich mindestens 20 Minuten Sport. Mit ähnlichen Problemen hatten offenbar bereits unsere altägyptischen Vorgänger zu kämpfen: Eine neue Studie fand Hinweise auf typische Abnutzungserscheinungen an Skeletten von Schreibern.

Die Forschungsarbeit, die im Fachjournal Scientific Reports veröffentlicht wurde, analysiert die Knochen von 69 Männern aus der Zeit von 2700 bis 2180 vor Christus, von denen 30 Schriftgelehrte waren. Ihre Überreste wurden in Abusir in Ägypten gefunden. Die archäologische Fundstätte umfasst auch mehrere Pyramiden und bedeutet übersetzt etwa "Haus des Osiris". Seit den 1970er-Jahren forschen dort Ägyptologen und Ägyptologinnen der Prager Karls-Universität, die aktuelle Studie stammt ebenfalls von der Hochschule. Meist stehen archäologische und historische Blickwinkel im Fokus, "oft fehlt die Verbindung zur anthropologischen Forschung", sagt Erstautorin Petra Brukner Havelková, die sich dieser Perspektive annahm.

Das schreibkundige eine Prozent

Mit ihrem Team verglich die Anthropologin die Knochen der Schreiber und der Nichtschreiber. Dabei wurden nicht nur Menschen mit dem offiziellen Titel des "sesch" (Schreiber) berücksichtigt, sondern auch andere altägyptische Beamte, die viel Zeit schreibend verbrachten. Dabei handelte es sich generell um eine privilegierte Gruppe, nur etwa ein Prozent der Bevölkerung im Alten Reich konnte lesen und schreiben.

Namentlich bekannt ist etwa der hochrangige Aufseher der Schreiber Nefer. Er lebte vor etwa 4500 Jahren während der Regentschaft der Pharaonen Neferirkare und Nyuserre und war in drei wichtigen Bereichen der Administration tätig – als Aufseher über königliche Dokumente, über die beiden Schatzkammern und über die beiden Getreidespeicher, wie Co-Autorin Veronika Dulíková erzählt. Sein Felsengrab wurde 2012 entdeckt. "Obwohl sein Grab im Altertum ausgeraubt und seine Grabkapelle großteils beschädigt worden war, blieb eine prächtig gearbeitete Scheintür mit wunderschön dargestellten Hieroglyphen und lebhaften Farben erhalten", sagt Dulíková.

Etwa zeitgleich fand man vier verschiedene Skulpturen, die Nefer darstellen – einmal mit seiner Ehefrau, einmal sitzend mit Schreibwerkzeug. Er war nicht nur Aufseher über Schreiber und Handwerkergruppen, sondern führte auch priesterliche Dienste im Sonnentempel von Neferirkare aus. Daneben gab es etwa auch den "Schreiber der Königskinder" Idu Faaf sowie ihren Kollegen Inti Pepyankh, der sogar mit Schreibutensilien bestattet wurde.

In den meisten Skelettmerkmalen unterschieden sich die Schreiber und die Nichtschreiber kaum und stellten damit eine relativ homogene Stichprobe dar. Sie waren alle männlich, nahmen altersmäßig eine ähnliche Spannweite ein und dürften nur wenig körperlich schwer auslaugende Arbeit ausgeübt haben (auch wenn durchaus Männer niederer sozialer Schichten vertreten waren, die man nicht in eigenen Grabkammern, sondern in schlichten Nischen bestattete – teils wohl in den Ruhestätten ihrer Herren, um deren Haushalt sie sich gekümmert hatten).

Von Kopf bis Fuß

Es gab aber einige Punkte am Skelett, an denen Unterschiede auffielen. Die "Berufskrankheit" der Schreibenden zeigte sich demnach an degenerierten Gelenken. Das betraf vor allem die Halswirbelsäule sowie Schulter, Daumen, Knie und Sprungbein der rechten Körperhälfte und das linke Sitzbein des Beckens – und interessanterweise die Kiefergelenke.

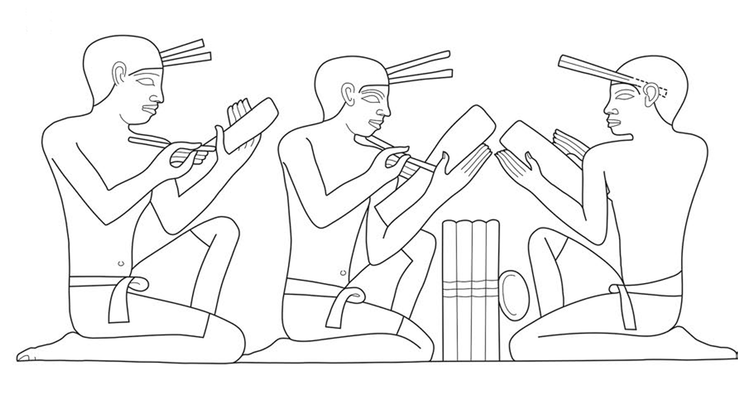

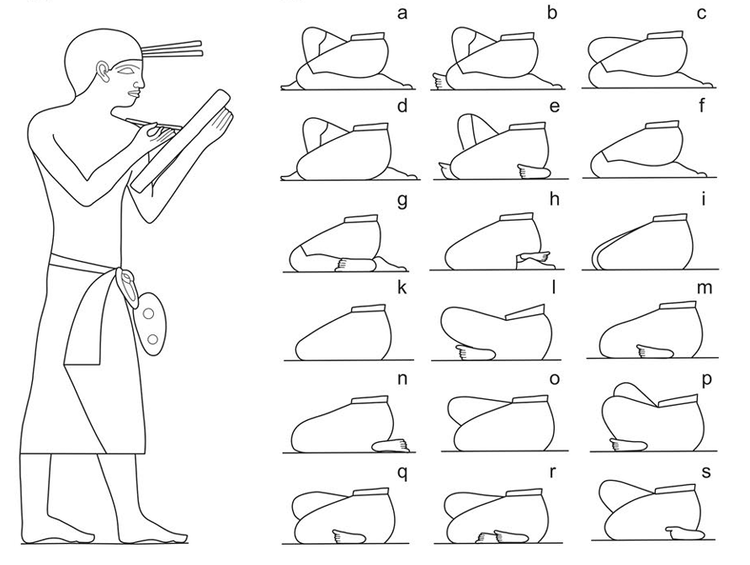

Daraus schließen die Wissenschafterinnen und Wissenschafter auf die oben gezeigte typische Sitz- beziehungsweise Hockposition beim Schreiben. Aus Statuen und Malereien konnte man folgende weitere Beinpositionen beim Sitzen ableiten, die wohl nicht gleich populär waren:

Demzufolge dürften Schreibgelehrte typischerweise längere Zeit mit überkreuzten Beinen verbracht haben, den Rücken gekrümmt und wie den Kopf nach vorn gebeugt. Eine Haltung, die entsprechend auch für Gelenk- und Rückenschmerzen gesorgt haben dürfte.

Männer, die an Binsen kauen

Die Abnutzungen der Knochen an Armen, Beinen und Torso ließen sich durch die Haltung beim Schreiben erklären. Aber warum waren die Kiefergelenke degeneriert? Die Fachleute gehen davon aus, dass die Schreiber an Binsenstängeln kauten, die sie zum Pinseln der Hieroglyphen nutzten. Nicht aus Langeweile, sondern um die Enden zu kleinen Bürsten zu formen, mit denen sich die Farbe besser auftragen lässt. Die Veränderungen des Daumengelenks könnten entstanden sein, indem die Männer ihr Schreibwerkzeug immer wieder zusammendrückten, etwa um ein flaches, spitzes Ende zu bilden.

Es könnte noch andere Gründe für die Gelenksprobleme gegeben haben, heißt es in der Studie. So erreichten die Schreibgelehrten durchschnittlich ein höheres Alter als Menschen mit anderen Berufen, was gewiss mit ihrer elitären Position zusammenhing. Manche Abnutzungserscheinungen könnten also auch eher durch die lange Lebensdauer entstanden sein.

Unbekannte Skelette zuordnen

Weil es nützlich wäre, die Ergebnisse mit einer größeren Stichprobe zu testen, planen die Fachleute dies im Rahmen eines fünfjährigen Projekts der tschechischen Wissenschaftsstiftung GAČR. Dabei sollen auch altägyptische Skelette aus dem Naturhistorischen Museum Wien (NHM) untersucht werden. Sie zählen zur größten Knochensammlung aus dem Alten Reich außerhalb Ägyptens, und sie wurden 1911 bis 1914 durch den als Antisemiten bekannten Ägyptologen Hermann Junker vom Friedhof bei Gizeh nach Wien gebracht.

Bemerkenswert findet Anthropologin Brukner Havelková, dass die Skelette der Schreiber öfter Gelenkverschleiß zeigen und man so auch an "unbekannten" Skeletten feststellen könnte, ob sie dieser Zunft angehörten. "Wenn also in Zukunft das Skelett eines Mannes gefunden wird, der eine stark degenerierte Halswirbelsäule, Arthrose an Kiefer- und Schultergelenken, Knie oder dem Daumen der rechten Hand hat, könnte man sich sinnvollerweise die Frage stellen, ob er auch ein Schreiber war", sagt die Forscherin. Womöglich lässt sich künftig mittels der Skelettreste aus unserer Zeit ebenfalls ablesen, welche Deformationen moderne Schreiber und Schreiberinnen im Laufe ihres Lebens ansammelten. (Julia Sica, 28.6.2024)