Ein Mann liegt im Sterben. Am Totenbett regelt er noch seine finanziellen Angelegenheiten, da er ein Vermögen von 3000 Gulden zu verwalten hat. Die Situation ist jedoch ein wenig heikel: Seine Frau ist schwanger, und je nachdem, ob eine Tochter oder ein Sohn geboren wird, möchte er seine Hinterlassenschaft anders aufteilen. Wenn ein Bub das Licht der Welt erblicken sollte, bekäme dieser 2000 Gulden, die Witwe den Rest. Sollte aber ein Mädchen geboren werden, würde die Mutter zwei Drittel der Erbschaft erhalten. Nachdem das Testament so festgesetzt wird, segnet der Mann das Zeitliche, und seine Frau kommt nieder. Allerdings gebiert sie nicht nur ein Kind, sondern schenkt einem Sohn und einer Tochter das Leben. Nun stellt sich die Frage, wie viel jeder und jede von ihnen aus dem Erbe des Mannes bekommt.

Diese Geschichte ist tatsächlich der Inhalt eines Rechenbeispiels, das vor allem im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit sehr beliebt war. Im Rahmen der "Gesellschaftsrechnung", die die Aufteilung eines Vermögens auf mehrere Gesellschafter erläutert, gehörte diese Aufgabe zum klassischen Repertoire deutscher Beispielsammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts. Dort erfüllt sie weniger den Zweck, das gelernte Wissen anzuwenden und zu vertiefen, sondern ist Teil der "Unterhaltungsmathematik", die einerseits über den spielerischen Umgang mit Zahlen das Rechnen üben und andererseits über humorvolle Inhalte Freude am Gegenstand vermitteln will. Die Testamentsrechnung fällt in die zweite Kategorie. Denn dass dieses Beispiel fast zwei Jahrtausende lang überdauert, liegt nicht an seinem praktischen, mathematischen Nutzen, sondern an der ungewöhnlichen Geschichte, die erzählt wird. Die "Pointe" der Mehrlingsgeburt fungiert als Gedächtnisstütze. Und das ist wichtig: Schon seit der Antike ist bekannt, dass wir uns Dinge leichter merken, wenn sie mit Bildern verknüpft sind, die Emotionen hervorrufen. Absurdes, Humorvolles oder auch Abstoßendes generiert eine produktive Verknüpfung zwischen dem Bild, das über die Geschichte aufgerufen wird, und dem, was gemerkt werden soll. Bei der Testamentsrechnung hilft uns daher das "Kopfkino", dass der Lernstoff längerfristig präsent bleibt.

"Aufgaben zur Schärfung des Geistes der Jugend"

Historisch gesehen ist der Inhalt der Testamentsrechnung allerdings zur Zeit ihres ersten Auftretens um 70 n. Chr. weniger spektakulär, als man glauben möchte: Die Verteilung eines Erbes auf einen noch ungeborenen Nachkommen und dessen Mutter bezieht sich auf das Falcidische Gesetz, das 41 v. Chr. im alten Rom erlassen wurde. Es besagt, dass mindestens ein Viertel eines Besitzes dem rechtmäßigen Nachkommen und Erben zusteht, der damit einen Pflichtteil erhält und nicht gänzlich enterbt werden kann. Im Laufe der Jahrhunderte wird das Beispiel immer wieder aufgegriffen, so auch im 9. Jahrhundert bei Alkuins Aufgaben zur Schärfung des Geistes der Jugend. Dort sind die Verhältnisse, in denen die Hinterlassenschaft aufgeteilt wird, bereits anders als noch in der Antike und auch der Rechenweg verändert sich. Ab dem Spätmittelalter finden wir die Testamentsrechnung in ganz Westeuropa. Dies ist vor allem der Verbreitung des praktischen Rechnens mit den indisch-arabischen Zahlen und dem aufstrebenden Bürgertum geschuldet, das an Lehrtexten in den Volkssprachen interessiert war. Die Kenntnis des Rechnens mit Stift und Zettel geht Hand in Hand mit dem Aufschwung des Handels und der Etablierung einer nicht-lateinischen Wissenskultur. Die Erfindung der Druckerpresse hilft noch einmal nach und resultiert gerade in Deutschland in einer Explosion mathematischer Schriften, der Gründung unzähliger Rechenschulen und der Autorität der Rechenmeister: Der berühmteste unter ihnen, Adam Ries, ist zum Sprichwort für richtiges Rechnen geworden.

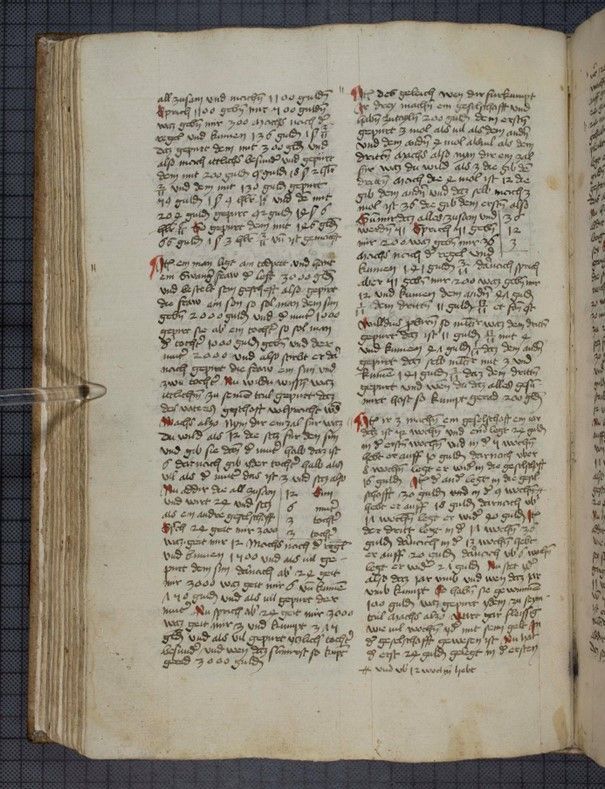

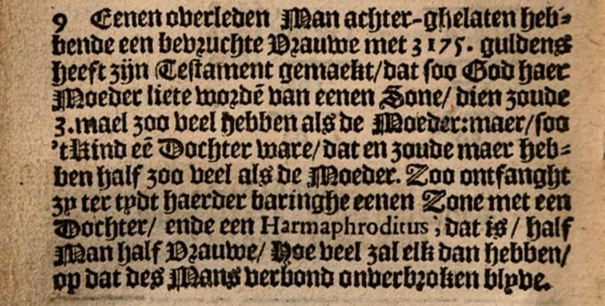

Die früheste Erwähnung der Testamentsrechnung in deutscher Sprache, findet sich in einer Sammelhandschrift mit der Signatur XI 619, die in der Stiftsbibliothek von St. Florian aufbewahrt wird. In dem circa 1450 abgefassten Traktat heißt es: "Item ein man ligt am todpett vnd hant ein swanger fraw". Hier gebiert die Frau nach dem Tod des Mannes nicht nur einen Sohn und eine Tochter, sondern gleich Drillinge. Die Aufgabenstellungen werden im Laufe der Zeit immer komplexer und absurder – auch Vierlingsgeburten (Nicolo Tartaglia 1556: General trattato de' numeri et misure) und eine schwangere Kuh, die verkauft werden muss (Johannes Buteo 1559: Logistica), finden wir. Die wohl absurdeste Variante hat allerdings der Niederländer Jacob van der Schuere parat, wenn in seiner Aritmetika oft reken-konst (1639) ein Sohn, eine Tochter und ein Hermaphrodit das Licht der Welt erblicken.

Nicht alle Varianten einer Erbschaft berücksichtigt

Die juristischen Anfänge des Beispiels im alten Rom sind über Jahrhunderte hinweg kein Thema. Der Fokus liegt nicht auf dem Erbrecht, sondern auf der Sensationslust, die über die erzählte Geschichte befriedigt und immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Eine Ausnahme bildet das Rechenbuch des Engländers Robert Recorde, der als "Erfinder" des Gleichheitszeichens gilt. The Ground of Artes (1542) ist als Dialog zwischen einem Meister und dessen Schüler angelegt, in dem auch die Testamentsrechnung vorkommt. Erstaunlich ist, dass der Schüler nicht mit einer Rechnung beginnt, sondern eine juristische Debatte in Gang setzt. Ein solches Testament wäre null und nichtig, meint er, da nicht alle Varianten einer Erbschaft berücksichtigt worden wären. Vor allem den möglichen Tod von Kind und/oder Mutter erwähnt der Schüler explizit. Das weitere Gespräch kreist um rechtliche Fragen, endet aber – wie gewohnt – mit der Lösung des Beispiels.

Die Geschichte der Testamentsrechnung zeigt, dass Textaufgaben nicht nur über mathematischen Fortschritt Auskunft geben, sondern relevant für kultur- und sozialhistorische Fragestellungen sind. Natürlich müssen sie aufgrund ihrer notwendigen Lösbarkeit fiktional sein: Doch ob drei Söldner sich um 15 Solidi Metall für die Herstellung einer Halbaxt, einer Hellebarde und eines Schwerts kaufen oder Lara, Mathilda und Amir um drei Euro Kaugummi im Supermarkt, macht einen Unterschied in Hinblick auf den sozialen und wissenshistorischen Hintergrund. Wir können so auf Lebensrealitäten schließen, die sich völlig von unseren unterscheiden. Gerade in den Rechenbüchern der Frühen Neuzeit bekommen wir über die Erwähnung von Währungen, historischen Ereignissen, Handelsgütern und -strecken Einblicke in Abläufe und Veränderungen des Kaufmannsalltags. Selbst politisch relevante Ereignisse wie die Reformation oder die Vertreibung der Juden aus dem Heiligen Römischen Reich im 15. Jahrhundert werden in Rechenaufgaben aufgegriffen und thematisiert. Und genau deshalb sind diese bis dato noch relativ unerforschten Quellen so spannend: Sie helfen uns dabei, die Entwicklung der Mathematik, der mathematischen Fachsprache und der mathematischen Didaxe zu verstehen. Aber sie geben auch Auskunft über sozial-, kultur- und wirtschaftshistorisch relevante Themen, die Teil unseres kulturellen Erbes sind. (Michaela Wiesinger, 26.6.2024)