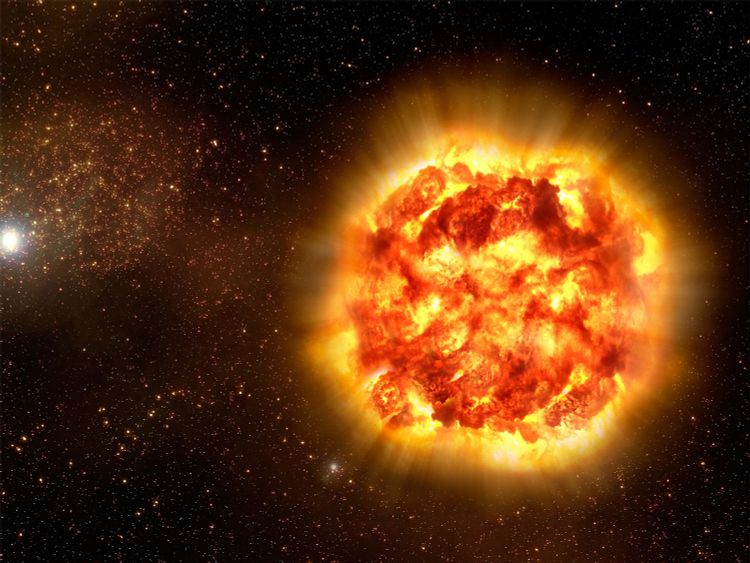

Bei den verschiedenen Weltuntergangsszenarien ist eine nahe Supernova neben einem Supervulkan und einem Asteroideneinschlag meistens ganz vorn mit dabei. Die Furcht vor der Auslöschung durch die finale Explosion eines massereichen Sterns in der Nachbarschaft kommt nicht von ungefähr: Unsere Erde hat solche apokalyptischen Katastrophen in ihrer Geschichte womöglich mehrfach erlebt.

Das zeigt schon der Blick in unsere nähere kosmische Umgebung. Unser Sonnensystem befindet sich in einer rund 300 Lichtjahre durchmessenden Blase im Weltraum, in der die Wasserstoff- und Staubdichte viel geringer ist als außerhalb. Heute weiß man, dass eine Reihe von Supernovae-Explosionen in den letzten zehn bis 20 Millionen Jahren die sogenannte Lokalen Blase geschaffen haben.

Massenaussterben am Ende des Devon

Wirklich dramatische Supernovae liegen freilich eine Weile zurück: Unter anderem steht das sogenannte Hangenberg-Ereignis vor 359 Millionen Jahren im Supernova-Verdacht. Damals, an der Grenze der Erdzeitalter Devon und Karbon, krochen die ersten Wirbeltiere an Land. Der Großteil des tierischen Lebens spielte sich aber noch im Meer ab, als relativ plötzlich über einen kurzen Zeitraum von rund 200.000 Jahren 75 Prozent aller Arten verschwanden. Neuere Untersuchungen geben einer Supernova in etwa 65 Lichtjahren Entfernung die Schuld an der Biodiversitätskrise – offenbar viel zu nahe für die Ökosysteme der Erde.

Aber ab wann spricht man von "zu nahe" bei einer Supernova? Auf den Punkt genau lässt sich das nicht beziffern, immerhin hängen die Folgen von unterschiedlichen Faktoren wie der Position der Erde im Sonnensystem oder der Masse des explodierenden Sterns ab. Fachleute setzen die Grenze bei rund 100 Lichtjahren an. Befindet sich eine durchschnittliche Supernova näher, sind spürbare Auswirkungen auf die Biosphäre der Erde wahrscheinlich.

Atmosphäre unter Beschuss

Bei einem solchen Ereignis richtet energiereiche elektromagnetische Strahlung und beinahe lichtschnelle Partikelstrahlung auf der Erde den größten Schaden an: Die Strahlung löst chemische Reaktionen in den oberen Atmosphärenschichten aus, Stickstoff wird in Stickoxide umgewandelt, was zerstörerische Auswirkungen auf die Ozonschicht hat. Ist diese Barriere erst einmal ausgedünnt, sind die Bewohner des Planeten der gefährlichen kosmischen Strahlung und ionisierter UV-Strahlung von der Sonne schutzlos ausgeliefert.

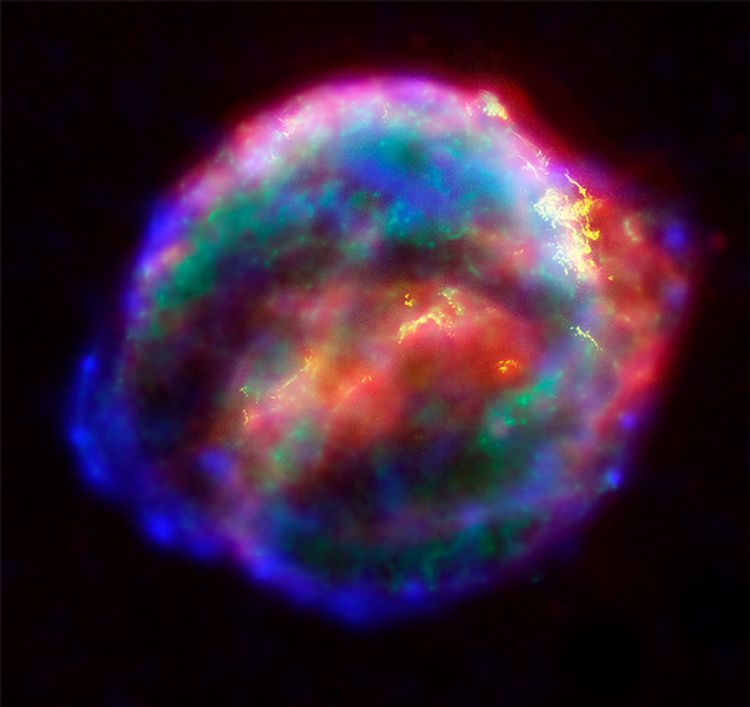

Die jüngste nachweisbare erdnahe Supernova ereignete sich vor etwa 2,5 Millionen Jahren. Das verrät die Anreicherung von 60-Fe-Atomen in den entsprechenden Sedimentschichten. Das seltene Eisenisotop mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren entsteht ausschließlich bei Supernova-Explosionen. Aus dem Anteil der 60-Fe-Atome lässt sich anhand von Modellen auch die Distanz der Supernova abzuschätzen, die damals bei 160 bis 320 Lichtjahren lag. Vermutlich bemerkten unsere Vorfahren den Stern, der für einige Monate am Himmel so hell erstrahlte wie der Vollmond. Ob auch die Ozonschicht Schaden genommen hat, ist ungewiss.

Simulierte Supernova

Um herauszufinden, welchen Effekt eine Supernova in dieser Distanz für die Atmosphäre der Erde haben könnte, hat sich ein Team um Theodoros Christoudias vom Zentrum für Klima- und Atmosphärenforschung in Nicosia, Zypern, die Zahlen nun genauer angesehen. Würde unsere Ozonschicht einer Sternexplosion in rund 300 Lichtjahren Entfernung standhalten?

Für ihre im Fachjournal Communications Earth and Environment veröffentlichte Studie stützten sich Christoudias und seine Kolleginnen und Kollegen auf eine komplexe dreidimensionale Chemieklimasimulation der Erdatmosphäre, das sogenannte EMAC-Modell (ECHAM5 MESSy Atmospheric Chemistry). Dieses virtuelle Atmosphärensystem setzten sie einer erhöhten Ionisierung aus, um den daraus resultierenden Ozonverlust in der Stratosphäre zu simulieren.

"Wir gehen von einer durchschnittlichen Supernova in der Nähe aus, bei der die Ionisierungsrate der galaktischen kosmischen Strahlung (GCR) in der Atmosphäre das 100-Fache der heutigen Werte beträgt", erklärten die Forschenden. Das entspricht einer Supernova-Explosion in etwa 100 Parsec oder 326 Lichtjahren Entfernung.

Robuste Ozonschicht

Die Resultate geben Anlass zur Hoffnung, dass die Ozonschicht viel widerstandsfähiger ist als bisher angenommen. "Es zeigte sich, dass der höchste erwartbare Ozonverlust über den Polen geringer ist als der heutige anthropogene Ozonabbau über der Antarktis, der sich aktuell auf 60 bis 70 Prozent beläuft", sagte Christoudias. "Wir konnten sogar einen Anstieg des Ozons in der Troposphäre beobachten."

In konkreten Zahlen bedeutet das: Der maximale mittlere Abbau der stratosphärischen Ozonschicht durch eine 100-mal stärkere ionisierende Strahlung, was für eine nahe gelegene Supernova repräsentativ wäre, beträgt weltweit etwa zehn Prozent. Ein Vergleichbares mit ähnlich starken Folgen durch anthropogene Verschmutzung zeigt, dass die Biosphäre der Erde dadurch in nur sehr geringem Ausmaß betroffen wäre. "Der Abbau wäre zwar eindeutig nachweisbar, beschränkt sich aber großteils auf hohe Breitengrade. Global gesehen hätte dies kaum Auswirkungen", so Christoudias.

Anders könnte es dagegen für einzelne Individuen aussehen. "Unsere Studie bezieht sich auf die Biosphäre als Ganzes. Die unmittelbaren Gesundheitsrisiken für Menschen und Tiere, die sich aus der erhöhten ionisierenden Strahlung ergeben, wurden nicht berücksichtigt", schreiben die Wissenschafter. Je nach den individuellen Umständen könnten Einzelne im Laufe der Zeit daher durchaus gefährlichen Strahlungswerten ausgesetzt sein.

Abkühlung durch mehr Wolken?

Supernovae schädigen aber nicht nur die Ozonschicht. Die ankommende Strahlung dürfte auch auf die Wolkenbildung Einfluss nehmen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die vermehrte Entstehung von Aerosolpartikel in der Atmosphäre die Wolkenbedeckung weit genug erhöht, um für eine globale Abkühlung zu sorgen. Doch auch dieser Effekt würde sich laut Christoudias bei einer 326 Lichtjahre entfernten durchschnittlichen Supernova in Grenzen halten.

Die globale Abkühlung würde zwar tatsächlich zunehmen, aber kaum in einem gefährlichen Ausmaß. "Diese Veränderungen sind zwar klimatisch relevant, aber vergleichbar mit dem Unterschied zwischen der unberührten vorindustriellen und der verschmutzten heutigen Atmosphäre." Mit anderen Worten: Die Beispielsupernova würde die Atmosphäre wahrscheinlich im selben Ausmaß abkühlen, in dem die Menschheit den Planeten bisher erwärmt hat.

Keine Gefahr in Sicht

"Insgesamt stellen wir fest, dass ein Massenaussterben auf der Erde durch eine 326 Lichtjahre entfernte Supernova höchst unwahrscheinlich ist", sagte Christoudias. "Die Atmosphäre und das geomagnetische Feld unseres Planeten würden die Biosphäre wirksam vor den Auswirkungen abschirmen."

Aktuell sieht es auch nicht danach aus, dass sich eine Supernova in näherer Umgebung anbahnt. Zumindest im gut untersuchten Umkreis von 100 Lichtjahren ist kein Stern bekannt, der in den kommenden Millionen Jahren auf ein explosives Lebensende zusteuert. Der erdnächste Kandidat, der Anstalten zu einer Supernova macht, ist IK Pegasi.

Der Doppelstern im Sternbild Pegasus liegt 150 Lichtjahre entfernt und ist unter optimalen Bedingungen gerade so mit bloßem Auge zu erkennen. Sollte es dort tatsächlich zu einer Supernova kommen, ist die noch Jahrmillionen entfernt; IK Pegasi A hat noch nicht einmal angefangen, sich zu einem Roten Riesen aufzublähen. Bis es so weit ist, hat das Doppelsystem aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit von 20,4 Kilometer pro Sekunde relativ zur Sonne die kritische Zone rund um unser Sonnensystem längst verlassen. (Thomas Bergmayr, 22.6.2024)