Im altehrwürdigen Veranstaltungssaal der Oesterreichischen Nationalbank lud der Fiskalrat, das Wächtergremium über die heimischen Staatsschulden, am Mittwochvormittag zur Analyse der heimischen Schuldenentwicklung in den kommenden Jahren. "Ich habe nicht viel Neues zu berichten", sagt der Fiskalratspräsident und Ökonom Christoph Badelt: "Aber das Alte wird immer dramatischer." Österreichs Schuldensituation ist alles andere als zufriedenstellend; es droht gar ein Defizitverfahren wegen Verstoßes gegen die EU-Maastricht-Kriterien im nächsten Jahr – und in Österreich ein Sparpaket. "Nach der Wahl wird der Kassasturz kommen", sagte Badelt. "Dann wird, auf Wienerisch gesagt, Schluss mit lustig sein." Der neue Finanzminister werde es jedenfalls nicht leicht haben.

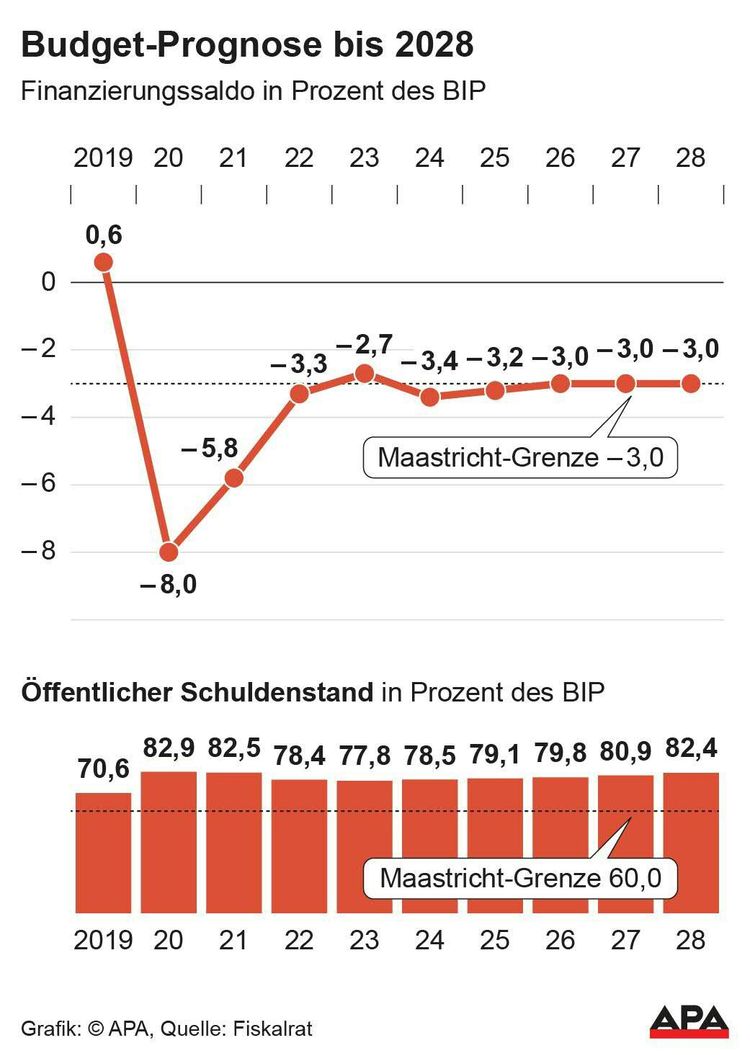

In Zahlen: Österreichs Staatsschuldenquote, also die Schulden in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, liegt hartnäckig bei etwas unter 80 Prozent. Laut Schätzung des Fiskalrats beträgt sie heuer 78,5 und nächstes Jahr 79,1 Prozent; das Finanzministerium von Magnus Brunner (ÖVP) kommt etwas optimistischer auf rund 77 Prozent. Der Finanzierungssaldo, also die Einnahmen minus die Ausgaben, liegen laut Fiskalrat deutlich über jenen drei Prozent, die laut den Maastricht-Kriterien der EU zulässig sind: konkret heuer bei 3,4 Prozent. Das Finanzministerium, erneut optimistischer, setzt sie auf knapp unter drei Prozent an.

Kilometerweit von EU-Zielen entfernt

Unabhängig von solchen kleinen Abweichungen: Österreich liegt mit all dem kilometerweit von allen EU-Kriterien entfernt. Grob gesagt sehen sie nicht mehr als drei Prozent Budgetminus und 60 Prozent Schuldenquote vor. In einer Schuldensituation wie hierzulande müsste sich die Lage Jahr für Jahr schrittweise verbessern – doch das geschieht nicht. "Es gibt keine Ambition und keine Strategie zur gesamtwirtschaftlichen Konsolidierung", sagt Badelt in Richtung der türkis-grünen Regierung. Das Defizit sei "persistent" – das heißt, nichts deutet auf einen baldigen Schuldenrückgang hin.

Eindrücklich zeigt sich die Lage an einem weiteren Indikator zur Erreichen der Maastricht-Kriterien: dem sogenannten zyklisch bereinigten Primärsaldo. Das ist der Budgetsaldo minus die Ausgaben für Zinsen minus jene Kosten, die sich aus den gängigen Schwankungen der Konjunktur ergeben. Dieser müsste sich laut der EU-Vorgabe um mindestens 0,4 Prozentpunkte pro Jahr verbessern. Doch davon keine Spur – laut Finanzministerium stagniert dieser Saldo bis zum Jahr 2027 bei ungefähr minus einem Prozent.

Woran liegt all das? Laut Badelt wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche wirtschaftspolitische Maßnahmen "ohne Gegenfinanzierung" gesetzt. Ein großer Brocken ist die Abschaffung der sogenannten kalten Progression, die jährlich mit Milliardenkosten zu Buche schlägt. Dazu kommen Corona- und Inflationshilfen sowie Ausgaben für den Finanzausgleich mit den Bundesländern. Aufgrund all dessen liegt Österreich mittlerweile im oberen Drittel der Euro-Staaten mit der höchsten Staatsverschuldung. Darüber lagen Ende 2023 noch Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und Portugal. Wohlgemerkt, hier wird ausgerechnet ein Land zum Budgetsünder, dessen Finanzminister in Brüssel stets gern auf Budgetdisziplin pochten und sich stolz unter die "frugalen" Regierungen der EU einreihten, also die sparsamen und disziplinierten.

Soforthilfepaket

Und jetzt? Bei einer soeben beschlossenen Runde von EU-Defizitverfahren in Brüssel, die sich auf die Budgetzahlen des Vorjahres bezog, war Österreich noch nicht dabei. Anders nächstes Jahr: Aus derzeitiger Sicht erscheint ein Verfahren wahrscheinlich, in dem das Land strukturell rund 0,5 Prozent seiner jährlichen Wirtschaftsleistung einsparen muss. In absoluten Zahlen wären dies zirka zwei Milliarden Euro jährlich – zumindest. Sie könnten wahlweise eingespart oder über zusätzliche Steuern eingenommen werden. Weil die Lage kritisch ist, schlägt Badelt vor, auch bei den Staatseinnahmen "ohne Tabus" Potenziale auszuloten. Das heißt, nicht nur sparen, sondern eben auch neue Steuern einheben. Ob es etwa die vieldiskutierten Erbschafts- oder Vermögenssteuern sein sollen, lässt der Fiskalratspräsident offen. Was das Sparen betrifft, präsentiert der Fiskalrat ein Bündel altbekannter Forderungen: Da wäre etwa eine Reform des Förderwesens; Krisenhilfen könne man "konsequent auslaufen lassen"; Pensionserhöhungen abseits regulärer Anpassungen "unterlassen".

Allerdings erfordert ein derartiges Bündel aus Sparmaßnahmen und Steuern monatelange schwierige Verhandlungen – nicht zu reden davon, dass zuvor erst die Wahl geschlagen und eine neue Regierung stehen muss. Der Wiener Ökonom Peter Brandner vom Thinktank Weis(s)e Wirtschaft schlägt deshalb eine Art Soforthilfepaket vor. Würde der Staat die Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt erhöhen, ergäbe sich daraus ungefähr jene Summe, die derzeit im Budget fehlt, sagt Brandner, "das wäre vergleichsweise wenig wachstumshemmend, und es wäre sogar Geld für soziale Abfederungen übrig". Auch die Abschaffung der Kalten Progression im nächsten Jahr vorübergehend auszusetzen wäre eine Möglichkeit. Derartige Schritte ließen sich laut Brandner rasch bewerkstelligen, "und damit könnte man Zeit gewinnen, um danach tiefergreifende Maßnahmen anzugehen". Die kommen nämlich früher oder später in jedem Fall. (Joseph Gepp, 19.6.2024)