Friedrich Berzeviczy-Pallavicini wurde am 12. April 1909 in Lausanne (Schweiz) geboren. Beide Elternteile, Gabrielle, geborene Markgräfin Csáky-Pallavicini, und Georg von Berzeviczy, entstammten der Aristokratie. Friedrich war ungarischer Nationalität und wuchs in Frankreich und auf den Gütern seiner Familie in Österreich-Ungarn auf. Der Zerfall der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg und die Spielleidenschaft des Vaters verschlangen das Vermögen der Familie, die dann in Wien lebte. Berzeviczy ging drei Jahre auf das Gymnasium Theresianum (Realschule) in Wien. Nach eigener Aussage war er "eine Pest von Schüler". Ab 1926 besuchte er die Kunstgewerbeschule. In der Allgemeinen Abteilung Zeichnen & Formen nach der Natur bei Victor Schufinsky lernte er das präzise Zeichnen. Als Nebenfach belegte er Ornamentale Handschrift/Heraldik bei Rudolf von Larisch und wählte die Werkstätte für Textilarbeit und Modewesen. 1927 wechselte er in die Mode- und Textilfachklasse Eduard Josef Wimmer-Wisgrills, der sein Mentor und Förderer wurde und mit dem er von 1928 bis 1933 in einer Beziehung und einem gemeinsamen Haushalt lebte.

Neues Dekor für Wiener "Institutionen"

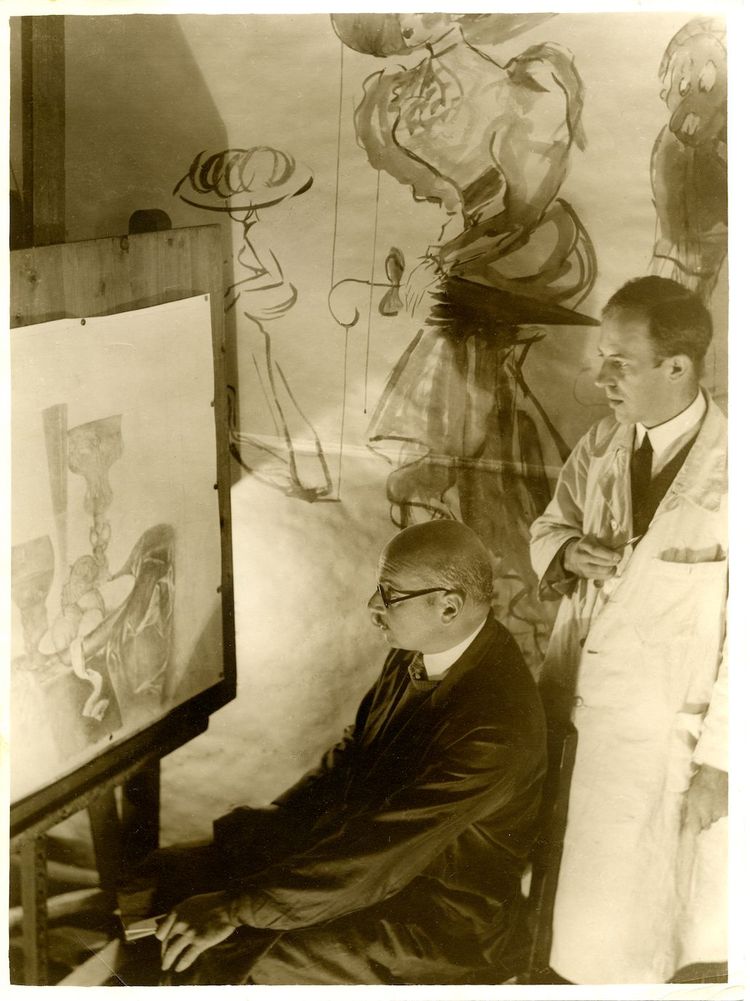

Die Professoren der Kunstgewerbeschule begeisterten ihn für das internationale avantgardistische Kunstgeschehen. So reiste er 1929 zur Weltausstellung nach Barcelona, anschließend nach Paris, München und Berlin. Danach lebte Berzeviczy bis 1931 in Paris. Zurück in Wien, nutzte er die Räumlichkeiten der Kunstgewerbeschule zeitweise als Wohnatelier und hielt sich mit Auftragsarbeiten über Wasser. Er dekorierte mit Kollegen den Ball der Kunstgewerbeschule sowie die Wiener Künstlerfeste. Die Schule richtete für Berzeviczy und zwei Kommilitonen einen Mittagstisch ein, der aus dem Erlös des Balls finanziert wurde.

"Damals war ich besonders gefordert und die Kunstgewerbeschule bot mir Möglichkeiten, wie in einem Atelier zu arbeiten. Ich war sehr arm und konnte mir kaum das Leben finanzieren. Die Schule ermöglichte es mir […]. Sie gaben mir viele Aufträge, die ich dort bearbeitete, und ich fühlte mich wie zu Hause", erzählte der Künstler in einem Ö1-Interview mit Volkmar Parschalk 1988.

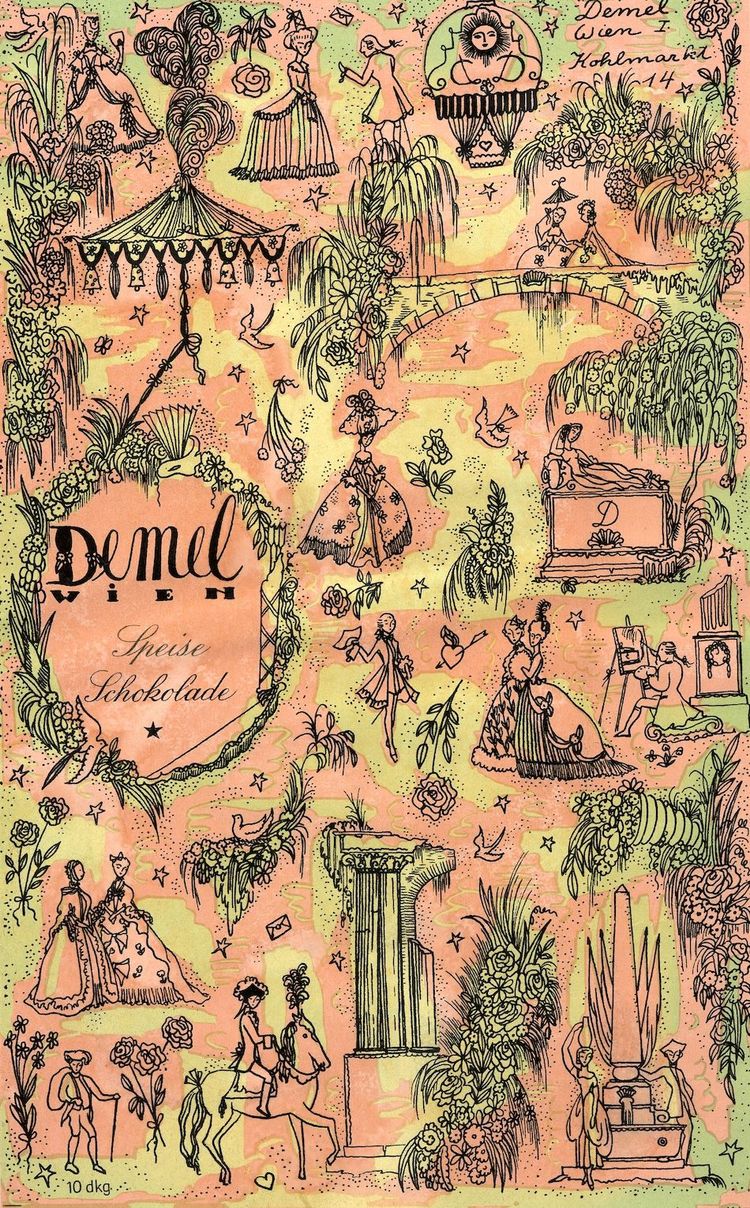

Durch Vermittlung von Josef Hoffmann und Wimmer-Wisgrill war Berzeviczy ab 1932 für die grafische Gestaltung und Innenausstattung der Hofzuckerbäckerei Demel zuständig. Er verhalf dem traditionellen Unternehmen zu einem neuen, zeitgemäßen Auftreten, indem er raffiniert gefaltete Verpackungen entwarf, die Salons neu dekorierte und die Auslagen inszenierte.

Für Ausstellungen in Wien gestaltete er Wohnräume, die durch extravagante Formensprache sowie Farbgebung und effektvoll eingesetzte Materialien beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterließen. Durch diese Aufträge avancierte der junge Berzeviczy zu einer anerkannten Persönlichkeit der Wiener Kunstszene.

Berzeviczy heiratete 1936 Klára Demel, die Nichte und Erbin der Demel-Inhaberin Anna Demel. Es handelte sich primär um eine Zweckehe.

Es folgen unter anderem Aufträge von Dekorentwürfen für die Porzellanmanufaktur Augarten, die sich durch ihre intensive Farbgebung und Extravaganz auszeichnen und 1937 auf der Weltausstellung in Paris gezeigt wurden.

Wendejahr 1938 – Zufluchtsort Capri

Aufgrund der politischen Entwicklung in Österreich verließ Berzeviczy im Jahr 1938 Wien und ging nach Italien. Seine Frau blieb unterdessen in Wien. Nach eigener Aussage war Berzeviczy Pazifist und interessierte sich nicht für Politik. Für die Arbeitsbewilligung und aus praktischen Gründen nahm er den Namen der Mutter, Pallavicini, an und nannte sich ab nun Federico Pallavicini.

Er lebte zu Beginn auf Capri. Aufgrund der Straflosigkeit homosexueller Handlungen in Italien war die Insel schon früh zu einem Zufluchtsort für viele Schwule geworden. Seinen Lebensunterhalt finanzierte er durch den Verkauf von Stoffmustern nach Mailand. Später arbeitete er als grafischer Gestalter und Illustrator für die Architekturzeitschrift Domus. Mit Daria Guarnati entwarf er das italienische Stylemagazin Aria d'Italia. Seine Bilder wurden ab 1946 in namhaften Galerien in Florenz, Rom und Mailand ausgestellt.

1949 traf Pallavicini in Italien auf Fleur Cowles, eine amerikanische Schriftstellerin, Herausgeberin, Künstlerin und Society-Lady. Sie befand sich mit ihrem Ehemann, Gardner Cowles Jr., einem amerikanischen Verleger und unter anderem Herausgeber des Lifestylemagazins Look, auf einer Reise durch Europa. Das Ehepaar Cowles war von Aria d'Italia begeistert und konnte Pallavicini und Guarnati für Flair gewinnen.

"I found and brought with me Prince Pallavicini, a gifted artist-designer escapee from Hungary whom I found in Milan, and for whom I arranged a stateless person's passport", schilderte Fleur Cowles später.

Von "Flair" zu "Look" – kreatives Neuland in New York

Als Pallavicini 1949 nach New York kam, arbeitete er mit Fleur Cowles an dem Magazin Flair, dessen erste Ausgabe im Februar 1950 erschien. Jedes Heft behandelt ein spezielles Thema und enthält Beiträge namhafter Künstler:innen sowie Postkarteneinlagen, vorgestanzte Einbände, Broschüren und Faltblätter. Inhaltlich bediente es den Geschmack und Themen der New Yorker Upperclass. Pallavicini blühte durch die Arbeit bei Flair auf. Er unterhielt die bunte Truppe aus kreativen Mitarbeiter:innen mit seinen "aristokratischen Manieren, seinem überschäumenden Wesen und pikantem Klatsch" erinnert sich der Reiseredakteur der Zeitschrift. Das anfänglich gefeierte Magazin erfuhr ab Herbst 1950 einen Rückgang an Werbeeinnahmen und wurde offiziell aufgrund der kostspieligen Produktion bereits im Jänner 1951 nach zwölf Ausgaben eingestellt. Pallavicini wechselte zu Look, um dort als Stylist und Setdesigner zu arbeiten.

Da er bei Look schlecht verdiente, nahm der mittlerweile gut in der New Yorker Kreativszene vernetzte Künstler alle möglichen Aufträge an, gestaltete Auslagen für Kaufhäuser und produzierte unter anderem auch für Hollywood verschiedene Kostüme und Designarbeiten. Außerdem machte er sich als bildender Künstler durch Ausstellungen in renommierten Galerien an der Ostküste einen Namen. Seine Debütausstellung in New York fand 1951 in der Galerie Hugo statt, die unter der Leitung von Alexandre Iolas stand. Iolas stellte die ins amerikanische Exil geflüchteten Surrealisten, aber auch die damalige New Yorker Avantgarde aus.

Im Dienst von Schönheit und Kosmetik

1955 arbeitete Pallavicini als Artdirector für Elizabeth Arden und gestaltete die Auslagen ihrer Geschäfte. 1956 wechselte er zu Helena Rubinstein, die seinen Geschmack für das Opulente teilte und für die er bis zu deren Tod 1965 tätig war. Er schmückte nicht nur ihre Schönheitssalons und entwarf für sie Verpackungen, sondern dekorierte auch ihre privaten Wohnungen und Salons auf der ganzen Welt, vorwiegend mit Wandmalereien.

Im Jahr 1956 übernahm Klára Berzeviczy nach dem Tod ihrer Tante Anna Demel die Geschäftsleitung der Konditorei Demel. Als sich Berzeviczy um 1956 für Helena Rubinstein in Europa aufhielt, gestaltete er die Salons der Zuckerbäckerei um.

"Während dieser Zeit besuchte ich Wien und sah den Demel-Salon in einem sehr schmutzigen Zustand. Meine Zeichnungen waren so schlecht, dass ich das Bedürfnis verspürte, alles aufzuräumen. Ich fügte Spiegel hinzu, änderte die Farben und ersetzte die verbrannten Papierlampenschirme durch Kugeln. Dadurch sah es besser aus, ohne dass sich zu viel änderte", erinnerte sich der Künstler in dem genannten Interview.

Fortan schickte er Dekorationsmaterial für die Auslagen des Demel zu Weihnachten und Ostern von New York nach Wien.

Rückkehr nach Wien als Geschäftsführer des Demel

Als 1965 seine Frau Klára starb, kehrte Federico Pallavicini nach Wien zurück und übernahm die Geschäftsführung des Demel. Es lag ihm allerdings mehr daran, den Demel zu inszenieren, als Zuckerbäcker zu sein. Seine opulenten Schaufensterdekorationen fanden beim Publikum bald großen Anklang und gingen als "Theater auf der Straße" in die Geschichte ein. Aufgrund der hohen Ausgaben für die Demel-Auslagen machte ihm das Finanzamt jedoch einen Strich durch die Rechnung, und er entschloss sich 1972 zum Verkauf des Demel. Dieser fand über eine Mittelsfrau an eine Schweizer Gesellschaft statt, hinter der, wie sich später herausstellte, Udo Proksch steckte.

"Von 1965 bis 1972 lebte ich in Wien, hatte aber auch eine Wohnung in Paris, wohin ich an den Wochenenden fuhr. Manchmal reiste ich nach New York, in der Hoffnung, dort den Demel-Salon zu verkaufen. Aber nur einen Namen zu verkaufen ist unmöglich", so Pallavicini gegenüber Volkmar Parschalk.

In seinem Stolz gekränkt, kehrte er über Paris nach New York zurück. Erzählungen zufolge übersiedelte er von Wien nach Paris mit dem Taxi. Jedoch ließ ihn die Donaumetropole nicht ganz los. 1975 erschien das Buch "Die k. k. Hofzuckerbäckerei Demel. Ein Wiener Märchen", das zahlreiche Illustrationen von Berzeviczy enthält, die heute auf italienischen Wandtapeten das Obergeschoss des Demel schmücken.

1978 beauftragte ihn die Wiener Staatsoper mit der Ausstattung für Hans Werner Henzes Oper Der junge Lord. Berzeviczy-Pallavicini entwarf die Kostüme und das Bühnenbild. 1986 und 1987 überließ der Künstler, der das Wort Designer als Modewort ablehnte, einen Großteil seiner Gemälde, Zeichnungen, Entwürfe und Probemuster der Kunstsammlung an der Hochschule für angewandte Kunst Wien. Im April 1989 erhielt er vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport die Ehrenprofessur.

Berzeviczy-Pallavicini starb am 11. November 1989 in seiner New Yorker Wohnung. Beigesetzt wurde er im Grab der Familie Demel auf dem Wiener Zentralfriedhof. (Sofie Mathoi, 27.6.2024)