Was haben das Neurologische Therapiezentrum im steirischen Kapfenberg, die Rehabilitationsklinik für Psychiatrie in Gars am Kamp im Waldviertel und die orthopädische Rehaklinik in Wien-Baumgarten gemeinsam? Nicht nur sind sie wichtige und kritische Einrichtungen für die Gesundheitsversorgung. Sie gehören auch alle, zumindest zum Teil, demselben Eigentümer: dem bisher teilstaatlichen Gesundheitskonzern Vamed AG mit Sitz in Wien, der einst in den 1980er-Jahren aus der Voestalpine hervorging.

Nun allerdings geht die Sorge um die Zukunft vieler österreichischer Reha-Einrichtungen um. Sie werden aller Voraussicht nach den Eigentümer wechseln. Die Vamed verkauft bis Jahresende ihre Reha-Sparte, zu der in Österreich 17 Häuser gehören, neben Reha-Zentren etwa auch Altersheime und Entzugskliniken. 67 Prozent dieses Bereichs sollen an die PAI Partners gehen, einen französischen Investmentfonds. Er machte bisweilen mit schnellen und lukrativen Geschäften von sich reden – auf Kosten der Qualität, wie Kritiker meinen.

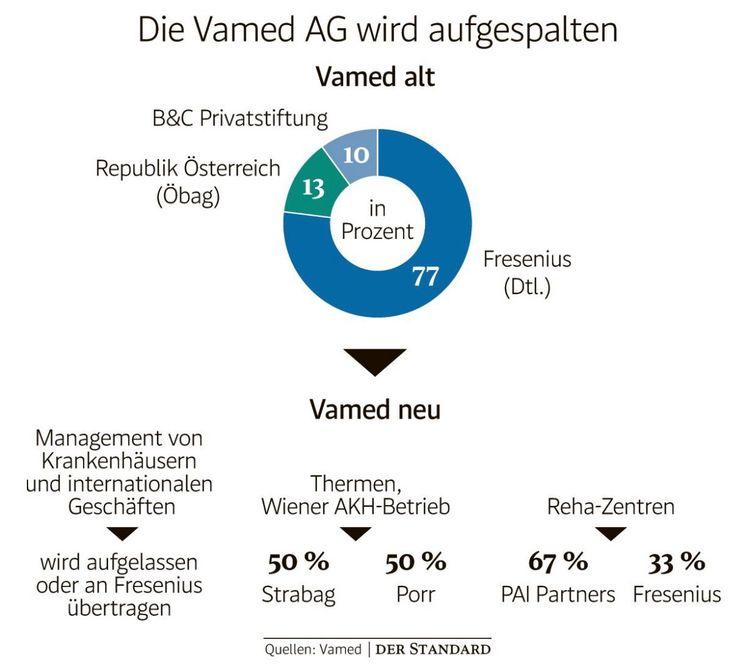

Was ist der Hintergrund für den Verkauf? Die Vamed steckt schon länger in einer tiefen Krise. Nun hat sich der deutsche Vamed-Mehrheitseigentümer, der Gesundheitskonzern Fresenius mit Sitz nahe Frankfurt, zum harten Durchgreifen entschlossen: Die Vamed wird aufgespalten und abverkauft.

Da wären einerseits mehrere österreichische Thermen und der Betrieb des Wiener Allgemeinen Krankenhauses, alles bisher im Eigentum der Vamed: Sie gehen an einen Zusammenschluss der Baukonzerne Strabag und Porr.

Andererseits gibt es auch besagten Reha-Bereich. Laut Konzernangaben handelt es sich dabei um insgesamt 67 Einrichtungen mit rund 10.000 Mitarbeitern, neben Österreich etwa auch in Deutschland und der Schweiz. Jährlich versorgen sie rund 100.000 Patientinnen und Patienten. Die voraussichtlichen künftigen Eigentümer dieser Sparte: zu 33 Prozent der Vamed-Mutterkonzern Fresenius, zu 67 Prozent zuvor genannte PAI Partners. Dass der Deal zustande kommt, ist laut Insidern bereits beschlossene Sache.

Staat steigt aus

Um den Weg für die umwälzenden Verkäufe zu ebnen, sind zuvor noch die Minderheitseigentümer aus der Vamed ausgestiegen. Sie gehörte bis vor kurzem nämlich nicht Fresenius alleine, sondern daneben auch der Republik Österreich in Form der Öbag (13 Prozent). Außerdem war die B&C-Privatstiftung beteiligt (zehn Prozent), eine Gründung der Bank Austria, die Industriebetriebe in Österreich hält (siehe Grafik). Diese Minderheitsgesellschafter sind jetzt draußen, um vor den Verkäufen reinen Tisch zu machen.

Was aber bedeutet all das für Österreichs Reha-Zentren? Die PAI, deren Zentrale in Paris ist mit rechtlichem Sitz in Luxemburg, war einst die Investmentabteilung der französischen Großbank PNB Paribas. Im Jahr 2002 ging sie unabhängige Wege. Heute ist PAI ein Private-Equity-Fonds: Das Unternehmen veranlagt also Gelder reicher Investoren abseits von Börsengeschäften. Die Eigentümerstruktur von PAI ist intransparent. Ein großer Anteilseigner ist – neben einigen reichen Privatpersonen, etwa aus Großbritannien und Deutschland – Blue Owl, ein weiterer Private-Equity-Fonds mit Sitz in New York.

"Starke Reputation"

Auf seiner Website betont PAI seine "umfangreiche Erfahrung im Gesundheitsbereich" und seine "starke Reputation betreffend Pflegedienstleistungen". Doch das sehen längst nicht alle so. Kritiker werfen PAI vor, den Wert seiner Investments etwa mittels Minilöhnen, Rationalisierungen und raffinierter Finanzgeschäfte kurzzeitig hochzutreiben und bald danach wieder zu verkaufen. Dies beschere zwar oft gute Einnahmen, könnte sich aber negativ auf die Qualität der Einrichtungen auswirken.

Im Jahr 2021 etwa berichtete das Journalistennetzwerk Investigate Europe über die französische Pflegeheimkette Domus Vi, eine der größten in Europa. Sie war im Jahr 2014 von PAI Partners um eine halbe Milliarde Euro gekauft worden, um sie lediglich drei Jahre später an einen britischen Investor weiterzuverkaufen: für mehr als zwei Milliarden. Es war also eine immense Wertsteigerung in einem eigentlich konservativen Geschäftsfeld. In den Jahren danach begannen die Probleme. Die Belegschaft beklagte Überlastung und Sparmaßnahmen. Die Qualität der Pflege brach ein. Die Profite aus den Pflegeheimen versickerten laut Investigate Europe in einem intransparenten Firmengeflecht auf der steuerfreien Kanalinsel Jersey.

"Dringend unterbinden"

In Deutschland indes erwarb PAI im Jahr 2019 eine Kette von Zahnarztpraxen, mittlerweile die zweitgrößte im Nachbarland. Auch hier läuft nicht alles gut. Der Mutterkonzern zeige keinerlei Interesse "an den Bedürfnissen vor Ort", klagten Zahnärzte im Jahr 2023 in der deutschen Zeitung Welt – und berichteten von Verwaltungsproblemen, etwa betreffend den Nachschub an Praxisbedarf. Zahnärzte und Mitarbeiter hätten aufgrund solcher Zustände die Motivation verloren; letztlich hätten gar Praxen zugesperrt.

Ein allzu investorengetriebenes Gesundheitssystem "hat negative Auswirkungen auf die Qualität der medizinischen Versorgung", urteilte die deutsche NGO Finanzwende Recherche im Frühjahr 2023 – mit Blick auf PAI und andere Private-Equity-Investoren im Gesundheitsbereich. Diese Folgen "reichen von mehr medizinisch unnötigen Zusatzleistungen bis hin zu Untersuchungsleistungen, die aufgrund von geringer Rentabilität ausbleiben". Die deutsche Politik reagiert: Der sozialdemokratische Gesundheitsminister Karl Lauterbach stellte Anfang 2023 eine strengere Regulierung von Investorenbeteiligungen in medizinischen Bereichen in Aussicht. "Wir beobachten, dass internationale Firmen zum Beispiel Praxen von Zahnärzten übernehmen, um damit Geld zu machen", erklärte Lauterbach in der Wochenzeitung Zeit. Es gelte, den "Einstieg dieser Heuschrecken in Arztpraxen zu unterbinden". In Österreich sorgt übrigens eine Regelung im Ärztegesetz, zustande gekommen auf Druck der Ärztekammer, dafür, dass Finanzinvestoren nicht in sogenannte Primärversorgungszentren einsteigen dürfen.

"Kein Geschäft für Hedgefonds"

Was jedoch die Reha-Zentren betrifft, geht nun die Sorge um. Das zeigt sich vor allem in den Bundesländern, wo sich die Reha-Zentren befinden. In Oberösterreich etwa fordert die oppositionelle SPÖ, Anteile an Reha-Kliniken aufzustocken. Der Hintergrund: Zwei oberösterreichische Vamed-Zentren, in Enns und Gmundnerberg, gehören nicht nur der Vamed allein, sondern daneben auch zum kleineren Teil dem Land. Die schwarz-blaue Landesregierung will "ergebnisoffen" das Vorgehen prüfen, erklärte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) Anfang Juni im Linzer Landtag.

Ähnlich in Niederösterreich. Hier gehören drei Zentren im Waldviertel mehrheitlich dem Land Niederösterreich und daneben, zum kleineren Teil, der Vamed. Das Bundesland habe deshalb ein Vetorecht, was den Verkauf der Einrichtungen an die PAI Group betrifft, erklärt Jan Teubl, Sprecher des verantwortlichen Finanzlandesrats Ludwig Schleritzko (ÖVP): "Wir prüfen gerade, ob wir dem Verkauf zustimmen." Kritik kommt auch in Niederösterreich von der oppositionellen SPÖ: Die Landesregierung "muss dafür sorgen, dass das Land die Anteile an den Rehazentren selbst übernimmt, statt sie der Spekulation zu überlassen", sagt SPÖ-Niederösterreich-Chef Sven Hergovich auf STANDARD-Anfrage. "Gute Gesundheitsversorgung darf kein Geschäft für Hedgefonds sein."

Vom Staat zum Staat?

Sollten die Bundesländer einzelne Rehazentren letztlich tatsächlich übernehmen, wäre das Resultat jedenfalls kurios: Kurz nachdem die Republik in Form der Öbag ausgestiegen ist, würde die Republik in Form der Bundesländer wieder einsteigen.

Was sagt die Vamed zu all dem? "Unter dem Dach von PAI", heißt es in einer knappen Stellungnahme an den STANDARD, sehe man "eine vielversprechende Zukufnft durch den vollen Fokus auf die gezielte Weiterentwicklung dieses Geschäftsfeldes".

Und die PAI selbst? In einer Stellungnahme an den STANDARD verweist das Unternehmen auf sein "hochwertiges Portfolio von Gesundheitsunternehmen". Man könne "eine starke Erfolgsbilanz im Gesundheitssektor" vorweisen, die darauf basiere, "Gesundheitsaktivitäten an den Bedürfnissen der Gesellschaft auszurichten". Und man arbeite stets daran, "die Qualität und die Erfahrungen der Patienten zu verbessern". (Joseph Gepp, 20.6.2024)