Migration war bei der Europawahl das zentrale Thema. Rechte Parteien konnten mit ihren Forderungen nach Verschärfungen große Gewinne einfahren, und es ist davon auszugehen, dass Zuwanderung im Fokus bleibt. Doch was ist angesichts des Weltflüchtlingstags am 20. Juni der Status quo in Sachen Asyl und Migration in der EU? Welche Schritte wurden gesetzt, welche weiteren könnten noch folgen? Was sind die großen Streitpunkte?

Aktuelle Zahlen

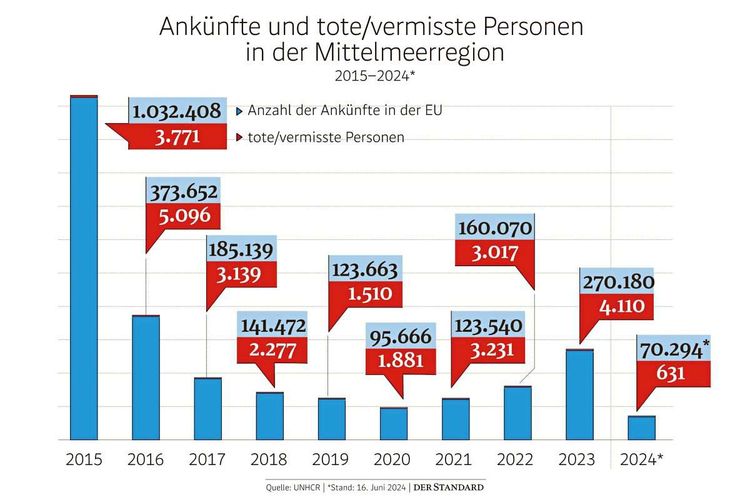

Laut UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) sind im vergangenen Jahr mehr als 270.000 Ankünfte über das Mittelmeer in Europa registriert worden, zudem wurden der EU-Asylagentur (EUAA) zufolge 2023 in der Union plus Norwegen und der Schweiz 1,14 Millionen Asylanträge gestellt. Das sind beides Rekordwerte seit den großen Fluchtbewegungen 2015/2016. Im vergangenen Jahr sind 4110 Menschen im Mittelmeer gestorben oder galten als vermisst – auch das ist die höchste Zahl seit 2015/16.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist es laut EU-Grenzschutzagentur Frontex zu einem Rückgang der Ankünfte von rund 20 Prozent gekommen. UNHCR geht für das gesamte Jahr 2024 von einem leichten Rückgang der Ankünfte aus.

EU-Asylreform

Am 14. Mai wurde die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) final beschlossen. Die wichtigsten Punkte: Menschen aus Ländern mit einer Asylanerkennungsquote in der EU unter 20 Prozent sollen an den Außengrenzen in Lager mit haftähnlichen Bedingungen kommen. In Schnellverfahren soll über ihren Asylantrag entschieden werden, bei negativem Bescheid sollen sie rasch abgeschoben werden.

Jene Länder, in denen diese Zentren entstehen sollen, sollen im Rahmen eines "Solidaritätsmechanismus" von den anderen EU-Staaten entlastet werden. Diese nehmen entweder Asylwerber auf, zahlen Geld oder unterstützen anderweitig. Schließlich gibt es noch die Krisenverordnung, die Ländern bei plötzlicher und massiver Einwanderung verschärfte Maßnahmen erlaubt.

EU-Ländern wie Ungarn sowie rechten Parteien sind die Maßnahmen nicht restriktiv genug, während von linker Seite die Aushöhlung von Menschenrechten moniert wird. Experten und Expertinnen bezweifeln, dass dadurch das Sterben im Mittelmeer ein Ende findet und die Ankunftszahlen sinken. Sie kritisieren, dass es an Abkommen mit Herkunfts- und Drittstaaten fehlt, um die Menschen rasch abzuschieben. Dadurch würden Massenlager mit katastrophalen Bedingungen drohen.

Abschiebungen

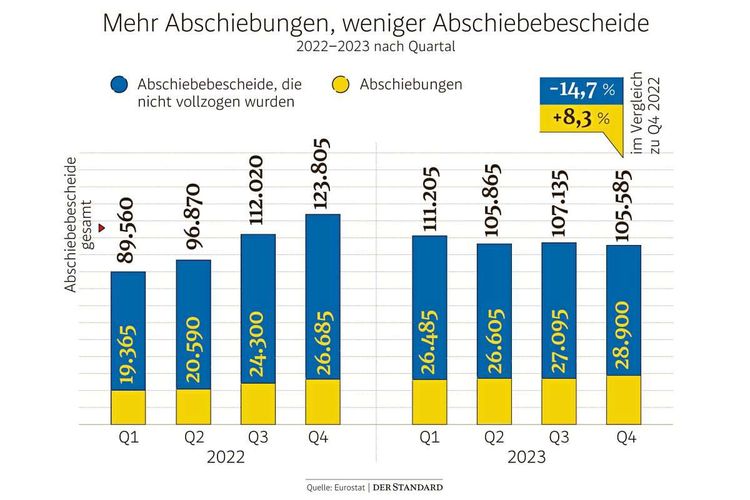

Abschiebungen sind sowieso ein Dauerproblem in der EU. 2018 definierte die EU-Kommission das Ziel, 70 Prozent der abgelehnten Asylwerber in ihre Heimatländer zurückzuschicken. In den vergangenen Jahren wurde laut EU-Statistikamt (Eurostat) im Schnitt aber nur ungefähr jeder Fünfte mit negativem Bescheid aus der EU abgeschoben. Auch wenn die Zahlen zuletzt ein bisschen gestiegen sind (siehe Grafik), ist man weit von der Zielvorgabe entfernt.

Ein Hauptgrund ist, dass viele Herkunftsstaaten ihre Bürger nicht zurücknehmen wollen. Dort würde wohl – wie in Mali 2016 – die Bevölkerung protestieren, sind doch viele Familien auf das Geld angewiesen, das Verwandte aus Europa heimschicken.

Immer wieder wurde vorgeschlagen, diesen Ländern zu drohen, um sie zum Einlenken zu bewegen, mit Visaverschärfungen oder der Streichung diverser Hilfsgelder. Experten halten dies aber nicht für zielführend, vielmehr schlagen sie Angebote auf Augenhöhe vor.

Zuletzt flammte wieder eine Debatte auf, ob abgelehnte Asylwerber bzw. Schwerstkriminelle nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden sollen.

Auslagerung von Asylverfahren

Immer lauter wird gefordert, Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern. Der Grundgedanke: Wenn die Menschen wissen, dass sie nicht bleiben dürfen, sondern ganz woanders hinkommen, verlieren sie die Motivation, nach Europa gelangen zu wollen.

Vorreiter in Europa ist Nicht-mehr-EU-Mitglied Großbritannien, das seit Jahren daran arbeitet, Migranten nach Ruanda abzuschieben, ohne Möglichkeit, auch mit positivem Bescheid zurückkehren zu können. Zahlreiche Termine vor Gerichten belegen, wie heikel dieses Projekt in rechtlicher Hinsicht ist. Ein erneuter Versuch ist aufgrund der britischen Wahlen am 4. Juli vorerst ausgesetzt.

Etwas anders geartet ist Italiens Idee, Asyllager in Albanien zu errichten: Rom ist für die Einrichtungen selbst verantwortlich, Menschen mit positivem Asylbescheid dürfen nach Italien zurückkehren. Trotzdem ist die Kritik da wie dort massiv: Einerseits aufgrund menschenrechtlicher Bedenken, andererseits wird bezweifelt, dass sich dadurch die Ankünfte verringern werden, während die Kosten jeweils hunderte Millionen Euro betragen werden.

Trotz alledem haben Mitte Mai 15 EU-Innenminister (auch der österreichische) der EU-Kommission einen Brief geschrieben. Darin wird sie aufgefordert, nach EU-rechtskonformen Lösungen zu suchen, um Asylwerber in sichere Drittstaaten zu bringen.

Abkommen mit Anrainerstaaten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forciert seit längerem Abkommen mit Anrainerstaaten, damit diese die Menschen davon abhalten, nach Europa zu reisen. Mit der Türkei gibt es seit 2016 einen Deal, zuletzt wurden Vereinbarungen mit Tunesien, Ägypten und dem Libanon getroffen. Schon länger unterstützt wird zudem die Küstenwache im Chaosstaat Libyen.

Kritisiert wird, dass sich die EU in die Abhängigkeit von zwielichtigen Akteuren begibt, die noch dazu teilweise massiv menschenrechtliche Standards verletzen.

Pushbacks

Pushbacks, also die asylrechtlich verbotene Zurückweisung von Schutzsuchenden, werden seit Jahren an den EU-Außengrenzen durchgeführt, dafür gibt es genug Belege. In Polen und in Litauen gibt es bereits Gesetze, die Pushbacks legalisieren, in Finnland ist Ähnliches geplant. Während unter anderem der Europarat bezweifelt, ob dies mit Menschenrechtskonventionen vereinbar sei, wird andererseits gefordert, Pushbacks grundsätzlich zu erlauben, um so einen Zuwanderungsstopp zu ermöglichen.

Wie rigide mittlerweile an den Außengrenzen vorgegangen wird, belegt ein aktueller Bericht von Ärzte ohne Grenzen (MSF), laut dem die Hilfsorganisation in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 28.000 Personen an den EU-Außengrenzen behandeln musste – als Folge von Pushbacks oder mangelnder Rettung auf hoher See.

Seenotrettung

Das führt schließlich zum Dauerzankapfel: der privaten Seenotrettung im Mittelmeer – auch wenn das Thema nicht mehr so wie früher im Fokus steht. Weiterhin werden NGO-Rettungsschiffe in italienischen Häfen festgesetzt, weiterhin werden Rettungseinsätze von der libyschen Küstenwache sabotiert. Im April endete ein jahrelanger Mammutprozess gegen drei NGOs. Ihnen war vorgeworfen worden, mit Schleppern zusammengearbeitet zu haben, um Migranten nach Europa zu bringen.

50.000 Stunden Telefongespräche wurden abgehört, zehntausende Mails durchforstet, verdeckte Ermittler eingesetzt – das Gericht in Sizilien brauchte trotzdem nur wenige Minuten, um alle Angeklagten freizusprechen. Das ging im aktuellen Antimigrationsklima in Europa aber vollkommen unter. (Kim Son Hoang, 20.6.2024)