Politische Wahlen sind zweifellos die bedeutendste Form der politischen Partizipation in jeder liberalen Demokratie. Ohne freie Wahlen ist das Funktionieren einer Demokratie nicht denkbar. Dies allein sollte ausreichen, politische Wahlen als etwas Besonderes zu betrachten. Dennoch haben politische Wahlen nicht für alle Bürger:innen denselben Stellenwert, und viele nehmen eben nicht daran teil. Die Rede ist hier von Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Damit sind jedoch nicht jene in Österreich lebenden Menschen gemeint, die aufgrund der fehlenden Staatsbürgerschaft prinzipiell vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.1 Der Begriff Nichtwähler:innen bezieht sich auf Bürger:innen, die zwar die Berechtigung zur Stimmabgabe bei politischen Wahlen besitzen, diese jedoch aus unterschiedlichen Gründen ungenutzt lassen.

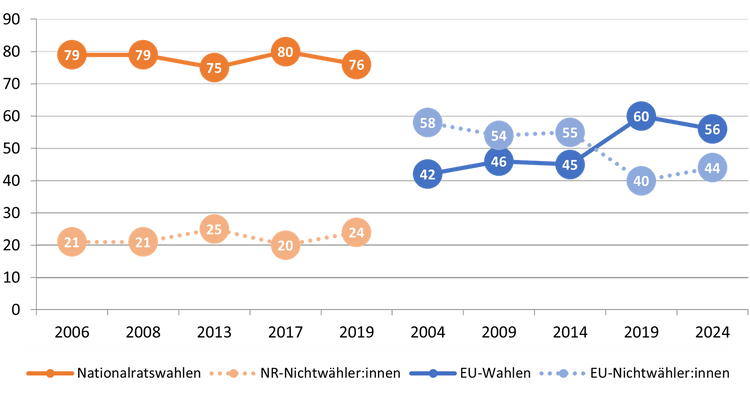

Darunter fallen sowohl Personen, denen am Wahltag selbst Verhinderungsgründe im Wege standen, als auch jene, die politischen Themen mit Gleichgültigkeit begegnen oder sich bewusst und reflektiert gegen die Ausübung ihres Wahlrechts entscheiden. In Tabelle 1 werden die Wahlbeteiligungen der letzten fünf Nationalratswahlen und der letzten fünf EU-Wahlen in Österreich dargestellt. Während die Wahlbeteiligung bei den Nationalratswahlen konstant bei knapp 80 Prozent liegt, ist bei den EU-Wahlen eine spürbar niedrigere Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Bei den diesjährigen Europawahlen betrug sie 56 Prozent. In den Jahren 2004, 2009 und 2014 blieb die Beteiligung sogar unter der 50-Prozent-Marke. Den bisherigen Tiefpunkt markierte das Jahr 2004, als lediglich 42 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch machten. Diese niedrige Wahlbeteiligung gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen über die politische Legitimität der gewählten Vertretungen und die demokratischen Herausforderungen, denen die Europäischen Union angesichts eines spürbaren Vertrauensdefizits und mangelnder Akzeptanz ihrer Institutionen gegenübersteht.

Der oder die unpolitische Bürger:in

Aus der Darstellung lässt sich ableiten, dass bei den Nationalratswahlen in der Regel mehr als 20 Prozent der wahlberechtigten Menschen von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch machen. Der US-amerikanische Wissenschafter Russell Neuman klassifiziert etwa 20 Prozent der Bevölkerung als "unpolitisch". Diese Menschen zeigen weder politisches Interesse noch sind sie gut politisch informiert, und sie beteiligen sich nicht oder nur sehr selten an politischen Abstimmungen. 75 Prozent ordnet er dem "Massenpublikum" zu, das ein geringes politisches Informationsniveau aufweist und nur bei bestimmten Ereignissen wie politischen Wahlen politisches Interesse zeigt. Lediglich fünf Prozent beschreibt Neuman als sogenannte "Aktivist:innen". Diese Personen sind stark politisch interessiert, engagieren sich in Parteien oder politischen Organisationen und nutzen verschiedene Formen der Partizipation. Die Wahlenthaltung von rund 20 Prozent bei Nationalratswahlen könnte zunächst den Eindruck erwecken, dieser Anteil basiere vorwiegend auf einem generellen Desinteresse an politischen Belangen. Doch eine derartig pauschale Erklärung für das Fernbleiben von den Urnen erweist sich als unzureichend, sobald man den Blick auf die deutlich niedrigeren Beteiligungszahlen bei Europawahlen richtet. Hier liegt der durchschnittliche Anteil der Nichtwähler:innen bei weit über 40 Prozent. Die Gründe für das Nichtwählen lassen sich daher nicht allein auf das generelle politische Interesse zurückführen, sondern variieren je nach politischer Ebene und wohl auch der Bedeutung, die die Bevölkerung dieser Ebene beimisst (Second Order Election).

Sozioökonomische Faktoren

Ebenfalls Gegenstand dieser Diskussion, vor allem im wissenschaftlichen Kontext, sind Überlegungen zu sozioökonomischen Fragen, die sich auf spezifische Bevölkerungsgruppen beziehen und politische Inaktivität begünstigen können. Empirische Untersuchungen legen nahe, dass insbesondere formale Bildung, finanzielle Sicherheit und die subjektiv wahrgenommene Verortung in der Gesellschaft entscheidende Faktoren für die Wahlenthaltung darstellen (Zandonella/Ehs 2020). Anders formuliert, Nichtwähler:innen verfügen signifikant häufiger über geringere Bildung, sind finanziell eingeschränkter und verorten sich selbst eher in den "unteren Etagen der Gesellschaft". Die politikwissenschaftliche Forschung verdeutlicht nicht nur, dass die Tendenz zur Wahlenthaltung durch den Austausch mit anderen Nichtwähler:innen verstärkt wird, sondern auch, dass die programmatische Aufmerksamkeit der Parteien hauptsächlich auf wahlmotivierte Bürger:innen ausgerichtet ist (Schäfer 2013).

Die extrem niedrige Wahlbeteiligung bei Europawahlen offenbart jedenfalls, dass sozioökonomische Faktoren alleine nicht ausreichen, um den hohen Anteil an Nichtwähler:innen zu erklären. Augenscheinlich fühlen sich Bürger:innen unterschiedlichster Gesellschaftsschichten und Lebenswelten von den Wahlen nicht angesprochen.

Enttäuschung und Protest

Laut einer österreichbezogenen Imas-Studie aus dem Jahr 2014 werden als Hauptgründe für die Wahlenthaltung Politikverdrossenheit (24 Prozent), Protest (19 Prozent), Systementtäuschung (17 Prozent), Verhinderung (16 Prozent), politisches Desinteresse (12 Prozent) und Gleichgültigkeit (12 Prozent) genannt. Politikverdrossenheit meint hier den Glaubwürdigkeitsverlust der Parteien, wobei insbesondere Korruption und die Enttäuschung über gebrochene Wahlversprechen als zentrale Gründe genannt werden. Diejenigen, die aus Protest oder aufgrund von Enttäuschung über das politische System nicht wählen, interpretieren ihre Enthaltung als eine Form des Widerspruchs und als Ausdruck ihrer Unzufriedenheit oder als Reaktion auf die begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten in politischen Wahlprozessen. Aus diesen Ergebnissen lässt sich also ableiten, dass etwa 60 Prozent der Nichtwähler:innen durchaus politisch interessiert sind, nach verbesserten und effektiveren Formen der Beteiligung suchen oder ihre Nichtwahl als eine Form des politischen Unmuts betrachten. Es sind wahrscheinlich auch Bürger:innen, die sich politisch informieren, sich vielleicht sogar Gedanken darüber machen, an der nächsten Wahl wieder teilzunehmen, und insbesondere auch potenzielle Leser:innen dieses Beitrages sind.

Der empirische Gehalt von Politikverdrossenheit ist in der politikwissenschaftlichen Diskussion durchaus umstritten. In der hier zitierten Studie richtet sich der Begriff vorwiegend auf den Verlust an Glaubwürdigkeit von politischen Parteien oder Politiker:innen. Damit sind natürlich die jeweiligen Parteien angesprochen, vertrauensbildende Maßnahmen zu treffen, um ihre potentiellen Wähler:innen bei der nächsten Wahl wieder zurückzugewinnen. Das können programmatische Adaptionen genauso sein wie eine Neubesetzung von Politiker:innen-Positionen. Inwieweit das Nichtwählen dazu geeignet ist, politischen Protest auszudrücken, bleibt fraglich. Proteste erfordern neben den Protestierenden und den Adressat:innen des Protests auch ein Publikum. Klar sein muss, wer protestiert, gegen welche politischen Inhalte protestiert wird und letztlich, an wen sich der Protest richtet. All dies ist im Rahmen von politischen Wahlen nicht möglich. Man erfährt nichts über die Gründe und Motive der protestierenden Nichtwähler:innen. Der Protest kann sich sowohl an die Partei A als auch an die Partei B richten, ohne dass diese oder die politische Öffentlichkeit jemals davon erfahren werden. Politische Wahlen dienen vielmehr der Absorption von Protesten. Der zugelassene Kommunikationsakt beschränkt sich auf die Abgabe der Stimme und eignet sich somit nicht für den Ausdruck konkreter Interessen, so wenig wie für die Entscheidung konkreter Konflikte (Luhmann 1983: 164).

Es werden politische Positionen besetzt, egal wie hoch der Anteil an Wähler:innen beziehungsweise Nichtwähler:innen ist und egal welche Gründe es für Bürger:innen gab, zu wählen oder nicht zu wählen. Die Stimme für eine Partei verschafft dieser Partei gegenüber allen anderen Parteien einen Vorteil. Bei der Nichtwahl fällt dieser Vorteil weg und wirkt sich günstiger auf jene Parteien aus, die man sowieso nicht wählen wollte. Um dies zu verdeutlichen: Eine Stimme für die Partei A nutzt zu 100 Prozent der Partei A und schadet zu 100 Prozent allen anderen Parteien. Die Wahlenthaltung eines oder einer Wähler:in der Partei A bedeutet hingegen, dass der "Nicht-Stimmenwert" exakt dem Wahlergebnis entspricht. Für die diesjährigen Europawahlen 2024 würde das heißen, ein oder eine Nichtwähler:in hat passiv zu 25,4 Prozent die FPÖ, zu 24,5 Prozent die ÖVP, zu 23,2 Prozent die SPÖ, zu 11,1 Prozent die Grünen und zu 10,1 Prozent die Neos gewählt. Mit anderen Worten, als wahlberechtigte Person kann man nicht nichtwählen, da auch die Nichtwahl Konsequenzen für das Wahlergebnis hat. Für politisch desinteressierte Menschen mag das irrelevant sein – für die oben beschriebenen 60 Prozent politisch motivierten Nichtwähler:innen aber durchaus die Sinnhaftigkeit ihrer Nichtwahl infrage stellen.

Aufwandsentschädigung

In keiner anderen politischen Phase erhält Politik so viel Aufmerksamkeit wie während Wahlzeiten. TV-Shows, Diskussionsrunden, Wahlumfragen und vieles mehr sind für Massenmedien beliebte Quotenmagneten. Für Menschen, die Massenmedien konsumieren, ist es daher nahezu unmöglich, der Wahlkommunikation zu entkommen. Zudem sind auch die Unterhaltungen mit Freund:innen oder Arbeitskolleg:innen vermehrt von politischen Themen geprägt. Das bedeutet, dass selbst von denjenigen, die nur geringes politisches Interesse zeigen, verlangt wird, Zeit für politische Themen aufzubringen. Die Aufwandsentschädigung dafür kann letztendlich nur durch die Teilnahme an der Wahl erlangt werden. Anders ausgedrückt, der oder die Nichtwähler:in verzichtet auf diese Entschädigung, da er oder sie trotz des zusätzlichen Aufwands durch den Konsum politischer Kommunikation von einer Belohnung durch eine Stimmenabgabe absieht.

Ein Resümee könnte also lauten, dass Nichtwählen nur für politisch desinteressierte Menschen tatsächlich Sinn ergibt. Sie können die unausweichliche Konfrontation mit politischen Themen damit vergelten, dass sie nicht ins Wahllokal gehen müssen. Für politisch interessierte und nicht gleichgültige Menschen hingegen stellt die Entscheidung, nicht zu wählen, wohl eine der irrationalsten Optionen dar.

Ihre Wahl

An einer politischen Wahl teilzunehmen bedeutet, politische Verantwortung zu übernehmen und damit auch responsives Verhalten der Parteien und Politiker:innen einzufordern. Demokratien leben von der Beteiligung möglichst vieler Menschen, weshalb die Teilnahme an freien Wahlen immer das Wünschenswerte darstellt. Durch eine Nichtwahl unterstützen Sie indirekt politische Parteien, deren ideologische Ausrichtungen im Widerspruch zu Ihren Überzeugungen stehen. Ihre politischen Interessen werden von den Parteien tendenziell weniger berücksichtigt, und Sie tragen zudem eher dazu bei, auch andere Menschen zur Nichtwahl zu motivieren. Wahlabstinenz erweist sich als ineffektive Methode, um politischen Einfluss zu gewinnen.

Wenn Sie politisch interessiert sind, wenn Sie die liberale Demokratie schätzen, dann sollten Sie an politischen Wahlen teilnehmen – dies ist zweifellos die bessere Entscheidung. Sollten Sie jedoch nach wie vor nicht überzeugt sein zu wählen, macht Sie das nicht zu einem schlechteren Menschen; Sie überlassen lediglich die Entscheidung anderen. Die liberale Demokratie gestattet nämlich auch, keine politische Meinung zu vertreten und an Wahlen nicht teilzunehmen. (Johannes Webhofer, 20.6.2024)