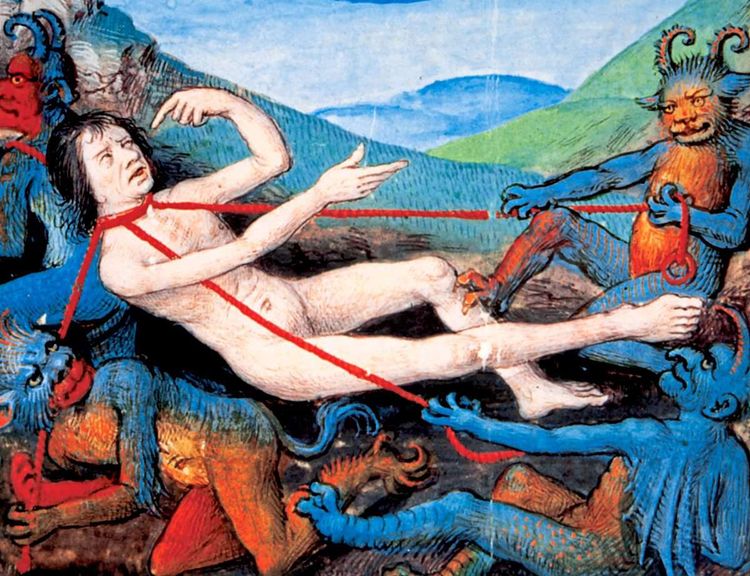

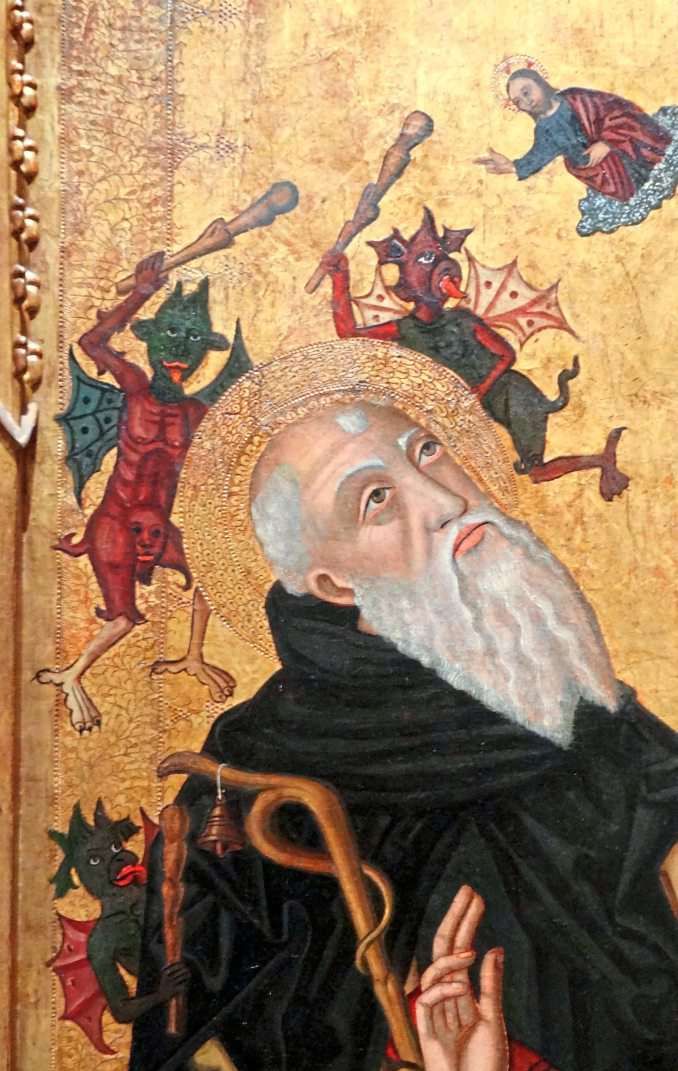

Die Wüste des Heiligen Antonius hat es in sich. Wilde Tiere wollen den Sohn ägyptischer Bauern angreifen, schöne Frauen ihn verführen und Mönchskollegen ihn vom Glaubensweg abbringen. Selbst der Teufel höchstpersönlich schaut bei dem frühchristlichen Asketen und Eremiten aus dem dritten Jahrhundert vorbei, der als ein Gründervater des christlichen Mönchstums in die Geschichte eingehen sollte.

Die Erzählung von den zahlreichen Dämonen, die ihm in unterschiedlichen Gestalten erschienen, wurde zum prägenden Narrativ – nicht nur für das antike Christentum, sondern auch für die neuzeitliche Kunstwelt von den Renaissancemalereien des Hieronymus Bosch bis zur Musik Paul Hindemiths im 20. Jahrhundert. Antonius hatte einen wohl nicht unwesentlichen Anteil daran, dass für die Menschen des christlichen Mittelalters Dämonen eine alltägliche und selbstverständliche Realität waren, die ungerechten, unerklärbaren und natürlich unchristlichen Gegebenheiten eine Gestalt verliehen.

Philosophische Tagung

Die Dämonen machen auch bei der Tagung "Sinnliches-Übersinnliches" am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) in Wien ihre Aufwartung. Die Veranstaltung versammelt Forschende, die neben der Dämonie zu so unterschiedlichen Dingen wie Körperlichkeit, mittelalterlicher Literatur, marokkanischen Trance-Tänze, Goethes botanische Studien, Streit in Onlineforen oder Ultraschallbildern vortragen. Was all diese Themen aus Sicht der Veranstalter verbindet, ist der Begriff der Virtualität. In der Philosophie kann darunter ein Möglichkeitsraum verstanden werden, der nach eigenen, von der menschlichen Subjektivität abgekoppelten Regeln funktioniert.

"Wir wollen die Virtualität aus der verengenden Beschlagnahme durch die mit digitalen Mitteln erschaffenen virtuellen Welten herausführen – weg von einer einschränkenden Virtual Reality und hin zu einer 'Real Virtuality'. Und wir treffen dabei auf einen weiten und wandelbaren Begriff, den es in einem transdisziplinären Laboratorium auszuloten gilt", skizziert Jakob Moser. Er hat als Stipendiat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Wien und früherer IFK-Fellow das Tagungskonzept gemeinsam mit IFK-Direktorin Karin Harrasser und Angelika Seppi von der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt. Das IFK kooperiert bei der Veranstaltung mit dem Forschungsverbund Virtual Materiality / Material Virtuality der Universität Salzburg und dem Sonderforschungsbereich Virtuelle Lebenswelten der Ruhr-Universität Bochum.

Mittelalter im Fokus

Ein großer Teil der Vorträge beschäftigt sich mit Phänomenen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ein Blick in die Begriffsgeschichte der Virtualität zeigt, dass das Wort tatsächlich bereits ab dem 13. Jahrhundert in mehreren Bedeutungen gebräuchlich war. "In der christlichen Auseinandersetzung mit dem aristotelischen Materialismus versuchte man, den Begriff der Potentia mit jenem des Virtus – lateinisch für Tatkraft – zu ergänzen", erklärt Moser. "Die Potentia ist dabei eine Möglichkeit, die passiv darauf wartet, verwirklicht zu werden. Virtualitas ist dagegen eine Möglichkeit, der eine Kraft innewohnt und die sich selbst verwirklicht. Es ist kein Gegenbegriff zum Realen, sondern etwas, das ins Reale hineinreicht."

Thomas von Aquin gibt schließlich auch den im damaligen Christentum allgegenwärtigen Dämonen einen Platz im scholastischen Denken. "Die Trugbilder wurden damals an der Schwelle von subjektiven und objektiven Erfahrungen verortet. Es war nie so ganz klar, ob sie nur innere Stimmen sind oder physikalisch existieren", erklärt Moser, der zu den Erscheinungen des Heiligen Antonius forscht. "Als eine Art von Geistwesen können sie nicht ohne weiteres mit Körpern interagieren. Thomas von Aquin weicht auf den Virtualitätsbegriff aus, um das Problem zu beheben, und beschreibt das Verhältnis zwischen Geistwesen, Engel und Dämonen zur Körperwelt als 'contactus virtualis'."

Alte Götter, innere Versuchungen oder verdrängte Triebe: Die Frage, welche Dinge man in Geisterwesen "auszulagern" hatte, hat sich im Lauf der Geschichte verändert. Ein Vortrag von Jasmin Mersmann, Kunsthistorikerin an der Freien Universität Berlin, befasst sich bei der IFK-Tagung mit der Frage, wie man mittels Teufelspakten in stichhaltigen Parteienverkehr mit dem Überirdischen treten kann. Durch das schriftliche Zeugnis einer vermeintlichen Interaktion erhalten die Geister laut Mersmann eine Realität, "die nicht nur das Leben der Teufelsbündler nachhaltig verändert, sondern auch das Nachleben des Teufels bis in die Gegenwart garantiert".

Dämonisches Social Media

Doch nicht nur Geistwesen aus dem Jenseits, sondern durchaus auch solche aus dem Diesseits können den Menschen peinigen. Die Rede ist von der Interaktion in den sehr gegenwärtigen Social-Media-Foren, deren Dichte an Hassrede zum eigenständigen, von analogen Realitäten abgekoppelten Ereignis zu werden scheint. Rupert Gaderer, früherer IFK-Fellow und nun an der Ruhr-Universität Bochum tätig, nimmt sich der virtuellen Streitwelten an, betrachtet ihre "affektmobilisierende Dimension" und geht der Frage nach, ob Shitstorms und Flame-Wars "sinnlich-übersinnliche Akteure" im Spannungsfeld von Körperlichem und Unkörperlichem, Analogem und Digitalem werden können.

Immerhin wird Social Media in einem kulturpessimistischen Diskurs oft als etwas Dämonisches betrachtet, "ein Simulakrum, das täuscht und verführt", wie Gaderer ausführt. Antonius Eremita wäre angesichts solcher Phänomene wohl zu den Dämonen seiner Wüste zurückgekehrt. (Alois Pumhösel, 18.6.2024)