EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte die Entscheidung eigentlich schon ein Stück vorweggenommen. Die Weltmärkte würden von "billigen chinesischen Elektroautos überschwemmt", sagte sie im vergangenen September bei ihrer Rede zur Lage der Union, der Preis der Fahrzeuge werde "durch staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten". Deshalb werde die Kommission eine Antisubventionsuntersuchung gegen die chinesischen Hersteller einleiten, so von der Leyen damals.

Nun, neun Monate später, ist die Prüfung zu Ende. Die Behörde gab am Mittwoch bekannt, dass sie tatsächlich Belege für marktverzerrende Subventionen zugunsten der E-Auto-Industrie in China gefunden habe. Die Folge: Die Exporteure von batterieleketrischen Fahrzeugen in China werden mit zusätzlichen Zöllen belegt.

Konkret geprüft hat die Kommission drei chinesische Fahrzeugbauer: BYD, Geely und SAIC. Für sie wurden auch die Zölle bekanntgegeben. Bei BYD-Fahrzeugen wird ein Zoll von 17,4 Prozent aufgeschlagen, bei Geely sind es 20 und bei SAIC sogar 38,1 Prozent. Bei den übrigen Herstellern wird ein Zoll von 21 Prozent aufgeschlagen, das ist das gewichtete Mittel der genannten Werte. Diese Tarife kommen zusätzlich zu bestehenden zehnprozentigen Zöllen. Die Unterschiede ergeben sich je nach festgestellter Subventionshöhe.

Auch viele europäische Autobauer stellen Fahrzeuge in China her, etwa BMW oder VW, die sie dann in die EU ausführen. Für sie gelten Zölle zunächst auch, allerdings können diese Konzerne Ausnahmen beantragen, weil sie keine Subventionen erhalten haben. Das prüft die EU-Kommission dann. Das gilt auch für den US-Hersteller Tesla, der ebenfalls Fahrzeuge in China fertigt.

Was die EU-Kommission gefunden haben will

Laut den EU-Regeln darf die Kommission Einfuhrzölle verhängen, wenn es im Ausland marktverzerrende Subventionen gegeben hat und diese ursächlich dafür sind, dass dadurch europäische Industriezweige geschädigt werden. Hier ist die Latte recht tief gelegt: Geschädigt werden die europäischen Hersteller schon, wenn sie ihre Fahrzeuge billiger verkaufen, als es ohne die subventionierten Fahrzeuge aus China der Fall wäre.

Was genau hat die Prüfung der Kommission ergeben? Chinesische Konzerne sollen entlang der gesamten Herstellungskette von Subventionen profitiert haben. Das soll bereits die Rohstofferzeugung für Batterien betreffen, aber auch den Transport der Fahrzeuge nach Europa. Neben Steuervorteilen und Zuschüssen soll es auch besonders günstige Kredite gegeben haben. Im zweiten Schritt sagt die Brüsseler Behörde, dass durch die Subventionen Hersteller E-Autos zu so günstigen Preis anbieten müssen, dass dies nicht mehr kostendeckend sei. Von außen überprüfbare Belege für diese Behauptungen gibt es nicht.

Die Kommission sagt, dass die Ausgleichszölle notwendig seien, damit europäische Autoproduzenten weiter in batterieelektrische Fahrzeuge investieren können. Die Zölle dienen nach dieser Darstellung selbst dem Ziel, die grüne Wende im Verkehrssektor zu schaffen.

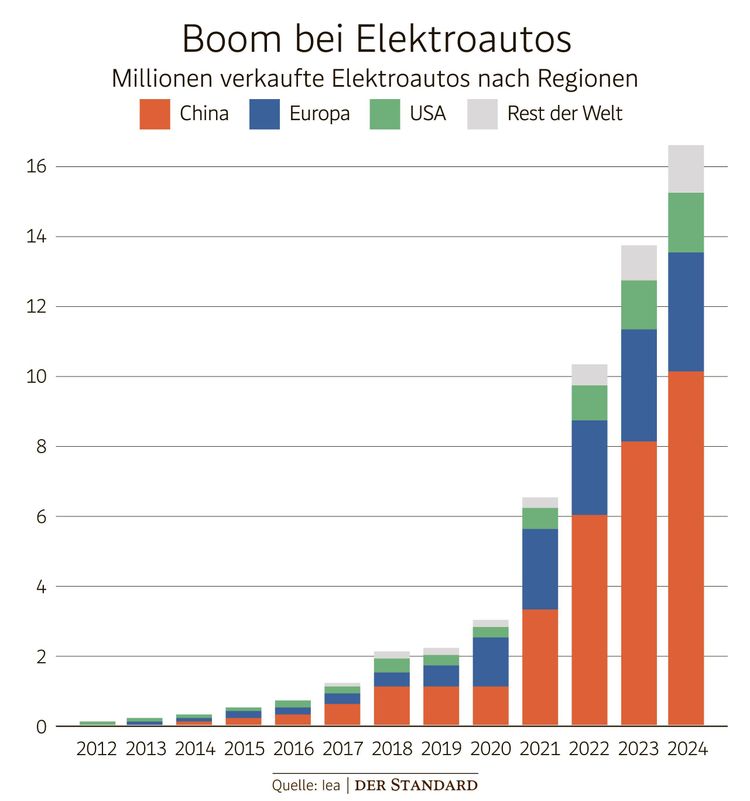

Die Entscheidung der Brüsseler Behörde gilt als weitreichendste ihrer Art gegenüber einem Handelspartner. E-Autos sind ein zentraler Baustein der europäischen Klimapolitik, ab 2035 sollen Neuwagen emissionsfrei sein. Zugleich ist die E-Auto-Industrie einer der aufstrebenden Wirtschaftszweige in China.

Autohersteller können sich noch wehren

Die Entscheidung der Kommission ist noch nicht endgültig. Nun können die Hersteller reagieren und etwa ein Angebot an die Brüsseler Behörde vorlegen, zum Beispiel ihre Preise anheben. Die Kommission kann dann entscheiden, ob sie die Zölle dennoch beibehält. Die Zölle würden provisorisch ab 5. Juli gelten und ab November dann dauerhaft.

Die großen Fragen lauten: Wie wirkt sich die europäische Maßnahme auf Konsumentinnen und Konsumenten aus, und was sind die geopolitischen Implikationen?

Zunächst tobt bereits eine Debatte darüber, was nun mit den Preisen der E-Autos aus China geschieht. Es ist nicht sicher, dass die Fahrzeuge teurer werden, aber wahrscheinlich. Theoretisch könnten die Autobauer aus China sich auch dazu entschließen, die Zölle zu schlucken und niedrigere Gewinnmargen in Europa zu akzeptieren. Für die Praxis gehen Ökonomen wie Julian Hinz vom Institut für die Weltwirtschaft in Kiel davon aus, dass Hersteller wie BYD einen Teil der Zölle selbst schlucken und einen Teil an Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben.

Das Institut für Weltwirtschaft rechnet damit, dass ein 20-prozentiger Einfuhrzoll dazu führen würde, dass rund ein Viertel weniger E-Autos aus China nach Europa eingeführt werden. Im vergangenen Jahr wurden rund 500.000 E-Autos aus China importiert. Das wären also auf 2023 gerechnet 125.000 Stück weniger. Profitieren von der Entwicklung würden andere E-Auto-Hersteller, sagt Ökonom Hinz, aber er erwartet auch, dass wieder mehr Verbrenner verkauft werden. Klimapolitisch wäre das also ein Rückschritt.

Allerdings gibt es zu der These, wonach die Zölle chinesische Autos spürbar verteuern werden, auch Widerspruch.

Der US-Thinktank Rhodium Group kommt in einer Ende April vorgestellten Analyse zu dem Ergebnis, dass Hersteller aus China ihre Fahrzeuge in Europa so viel teurer verkaufen als in China und ihre Gewinnmargen so hoch sind, dass sie selbst einen Zoll von 25 bis 30 Prozent problemlos schlucken könnten. Erst ab 50 Prozent würde es heikel werden. Als Beleg führt die Analyse die Preise der Hersteller in China und in Deutschland an. Ein Seal U Comfort von BYD kostet demnach in China knapp 22.000 Euro, in der EU aber fast das Doppelte, 42.000 Euro.

Felbermayr sieht Maßnahme positiv

Geopolitisch werden die Spannungen zwischen China und der EU steigen. China hat bereits angekündigt, mit Gegenmaßnahmen reagieren zu wollen.

Wie sehen Experten die Maßnahmen? Der Chef des Forschungsinstituts Wifo, Gabriel Felbermayr, ist überraschenderweise im Prinzip einverstanden mit der Ankündigung der Kommission. Felbermayr gilt als liberal in handelspolitischen Fragen. In diesem Fall dürfte es tatsächlich Belege für marktverzerrende Subventionen in China geben, sagt Felbermayr. Diese auszugleichen mache schon Sinn.

Aber betreibt die Union nicht reinen Protektionismus? Zuerst haben die Autobauer den Umstieg auf Elektroautos verschlafen, nun hilft ihnen der Staat aus der Patsche, zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten?

"Die Gefahr für protektionistischen Missbrauch besteht", sagt Felbermayr. Wichtig sei allerdings, dass nicht, so wie in den USA, der Import chinesischer Autos de facto unmöglich gemacht werde. Die nun verkündeten Zölle dürften im Idealfall nur gewährte Subventionen ausgleichen. Die chinesischen Hersteller verfügen noch über andere Vorteile, etwa den Zugang zu billigen Arbeitskräften.

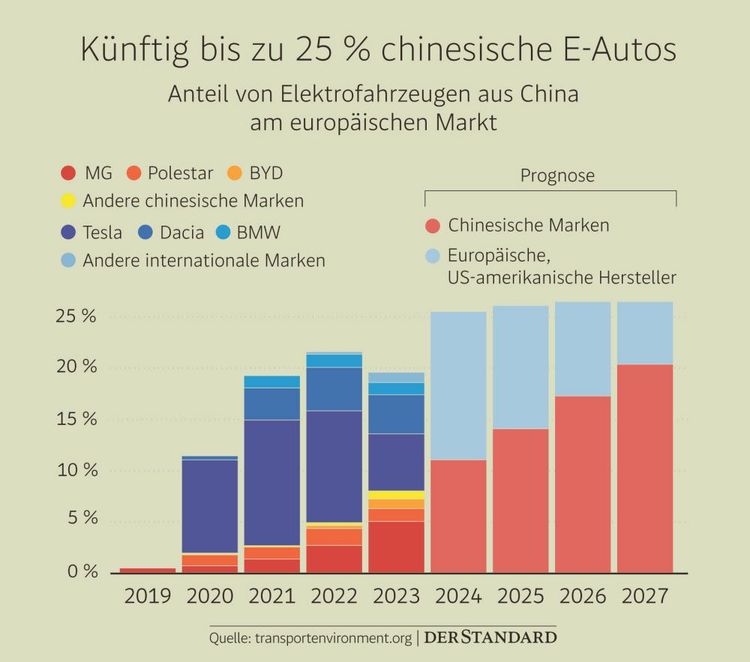

Der Anteil in China gebauter E-Autos hat stark zugenommen über die vergangenen Jahre. Waren es rund zehn Prozent im Jahr 2020, sind es aktuell 25 Prozent. Allerdings: Ein großer Teil, rund die Hälfte, dieser Fahrzeuge stammt von europäischen Autobauern die ihre Pkw für den EU-Markt in China bauen lassen. (András Szigetvari, 12.6.2024)