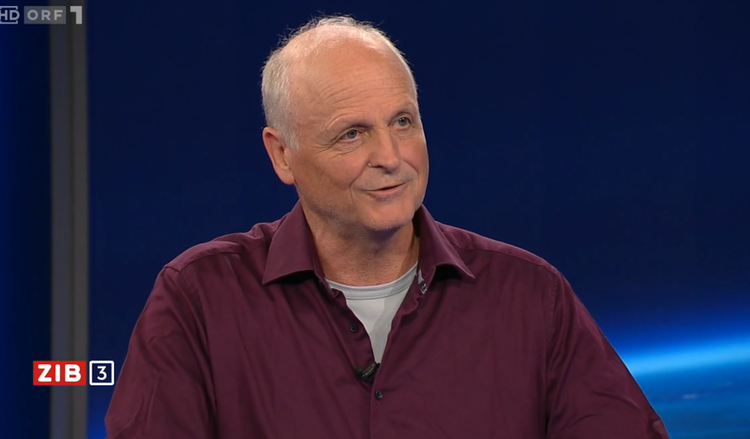

Das Interesse der Väter, sich mit den Kindern zu beschäftigen, sei sehr groß, sie würden in ihrer Freizeit "so gut wie möglich" Zeit mit ihren Kindern verbringen, sagt Anton Potoschnig von der Initiative "Wir Väter", er war Donnerstagabend Gast bei Kathrin Pollak in der ZiB 3. Das eine sei die Freizeit, das andere die Väterkarenz. Und hier geht seit 2021 die Zahl jener Männer, die in Karenz gehen, zurück.

Warum geht diese Entwicklung wieder in die Gegenrichtung? Hier sieht Potoschnig einerseits das Problem in betrieblichen Strukturen. "Oft wollen die Chefs nicht, dass Väter in Karenz gehen", sagt er, das Thema dürfe im Betrieb häufig nicht angesprochen werden. Und wenn, dann würde das eine Kündigung bedeuten. Solche Aussagen höre er immer wieder. Er führt auch das Image von Väterkarenz und Kinderbetreuung ins Treffen, das sei "nicht besonders gut". Im öffentlichen Diskurs gehe es oft um "Armutsfalle, Doppelbelastung, Gender-Pay-Gap, Pensionsarmut".

Geht es bei der Aufteilungsfrage tatsächlich immer um Finanzen, fragt Pollak folgerichtig. "Nicht nur", sagt da Potoschnig, es gehe auch um Rollenverständnis und Identifikation. "Männer sind noch immer in der Rolle – und sie werden auch von Betrieben nicht gestärkt –, den anderen Part einzunehmen." Auch aufseiten der Frauen sei es "ein Selbstverständnis, in Karenz zu gehen. Das will man sich nicht unbedingt streitig machen."

Gut, dass Pollak diese Aussage nicht so stehen lässt. Ist es tatsächlich so, dass Frauen zu ihren Partnern sagen würden: Nein, ich möchte in Karenz gehen, und du gehst arbeiten? Potoschnigs Antwort darauf erstaunt dann doch einigermaßen. Es würde oft gar nicht so explizit darüber geredet oder gestritten werden, sagt er. Es sei "einfach oft ein Selbstverständnis, dass die eine und die andere Rolle eingenommen wird".

Was braucht es? Politische Maßnahmen, einen Wandel in der Unternehmenskultur? Oder Väter, die Karenz vehementer einfordern – im Betrieb und auch zu Hause? Es gehe sehr wohl darum, dass junge Väter das stärker einfordern und auch entschiedener auftreten, "sie haben ja Karenzschutz", so Potoschnig. Es brauche aber auch andere Karenzmodelle, etwa das Drittelmodell wie in skandinavischen Ländern oder auch in Island. Bei dem Modell geht für ein Drittel der Zeit die Frau und für ein Drittel der Mann in Karenz, ein Drittel kann aufgeteilt werden.

Auch die Familienarbeitszeit nach der Karenz sollte gefördert werden, so Potoschnig. Damit beide Elternteile in Teilzeit gehen und gleich für die Betreuung der Kinder zuständig sind. Es brauche aber vor allem eine Imagekampagne. Es sei notwendig, dass junge Männer hören, dass dieser Weg positiv ist. Am Ende wird es persönlich. Er bereue bis heute, dass er diese Zeit mit dem ersten Kind nicht hatte, beim zweiten Kind dann schon. "Und das freut mich." Es brauche Rolemodels, an denen sich junge Väter orientieren könnten. (Astrid Ebenführer, 7.6.2024)