Red III ist nicht das englische Wort für Rot – und III kein Hinweis auf einen spezifischen Farbton; das Akronym Red adressiert vielmehr ein großes grünes Ziel: den Ausbau CO2-freier Energien in Europa zu pushen, über alle Wirtschaftssektoren hinweg.

Es ist mittlerweile ein halbes Jahr her, dass die Renewable Energy Directive, wie man Red ausgeschrieben liest, am 20. November 2023 in Kraft getreten ist. Die beigefügte III weist darauf hin, dass es sich um die dritte Fassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie handelt.

Nachgeschärft

Die aus dem Jahr 2018 stammenden EU-Vorgaben (Red II) zum Ausbau erneuerbarer Energien in den EU-27 sind erheblich nachgeschärft worden. Statt 32 Prozent soll der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch der EU bis 2030 verbindlich auf mindestens 42,5 Prozent steigen, besser noch auf 45 Prozent. Mit etwa 22 Prozent ist man derzeit noch weit davon entfernt.

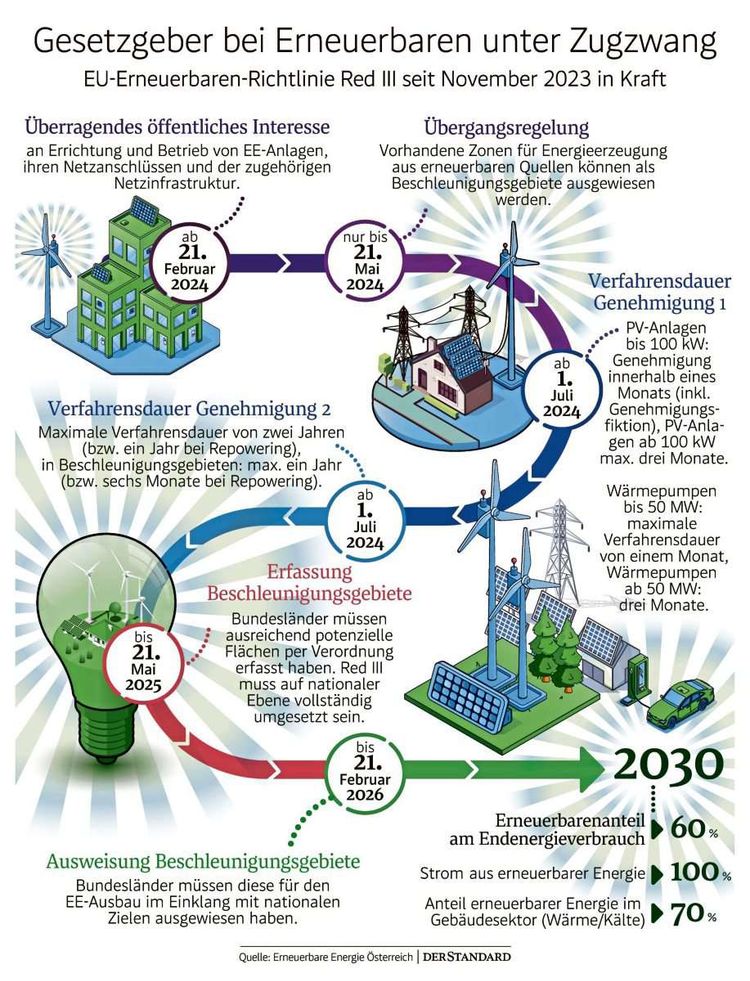

Was heißt das nun für Österreich? "Eine gewaltige Kraftanstrengung", sind sich sinngemäß sämtliche vom STANDARD befragten Experten und Expertinnen einig. Der Zeitraum bis 2030 ist zudem kurz. Umso unverständlicher ist es für Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energien, "dass Österreich die Möglichkeiten, die es gibt, nicht umgehend nutzt". Dazu gehört etwa der Hinweis auf ein "überragendes öffentliches Interesse" bei Projekten, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben.

Eine derartige Einstufung hätte zur Folge, dass alle damit verbundenen Sachen höher als andere öffentliche Angelegenheiten gewichtet und auch schneller entschieden werden könnten. Obwohl die EU-Mitgliedsstaaten dieses Prinzip bei erneuerbaren Energien spätestens seit 21. Februar 2024 anwenden sollten, fehlt in Österreich noch die gesetzliche Basis dafür (siehe Grafik).

"Seit Inkrafttreten der Red III ist in Österreich noch zu wenig passiert", sagt Christoph Cudlik, Partner der Wiener Rechtsanwaltskanzlei Schönherr. "Vor allem aber sollen die Gesetzesentwürfe nicht zu einer Verlangsamung führen, was nach derzeitigem Stand zu befürchten wäre."

Was sind die zentralen Punkte der Richtlinie, und wo steht Österreich? Neben den übergeordneten Zielen für den Gesamtanteil Erneuerbarer am Endenergieverbrauch sieht die Richtlinie sektorbezogene Unterziele vor. Im Gebäudesektor etwa, wo es um Heizen, Warmwasseraufbereitung und Kühlen geht, soll der Anteil erneuerbarer Energie im EU-Schnitt auf 49 Prozent steigen. Umgerechnet für Österreich bedeutet das einen Erneuerbarenanteil von rund 70 Prozent im Jahr 2030. Das entspricht fast einer Verdoppelung des aktuellen Wertes, der bei 35,5 Prozent liegt.

Aufholbedarf im Wärmebereich

Für Leonardo Barreto-Gomez von der Austrian Energy Agency ist der Wärmebereich "die größte Herausforderung, vor der Österreich bei der Umsetzung von Red III steht". Um die Wärmeversorgung in den einzelnen Haushalten umzustellen, braucht es bis 2030 nicht nur ausreichende Mengen an Biomasse und Solarthermie; auch Umgebungswärme soll in weit höherem Ausmaß als heute mit Wärmepumpen genutzt werden, desgleichen Geothermie. Insbesondere in Ballungsräumen kommt auch der Fernwärme eine wichtige Rolle zu.

Wie emotionalisiert die Lage gerade beim Heizungstausch ist, hat sich nicht nur in Deutschland gezeigt. Auch in Österreich gab es ein Tauziehen um die vermeintlich richtige Vorgehensweise, bei dem die Anhänger eines Anreizsystems (ÖVP) die Oberhand behielten. Die Befürworter eines langfristig planbaren, fixen Ausstiegs aus Gasheizungen auch und gerade in Bestandsgebäuden qua Gesetz (Grüne) mussten klein beigeben.

Vertragsverletzungsverfahren

Was passiert, wenn Mitgliedsstaaten von den Zielen stark abweichen? "Das würde letzten Endes auf ein Vertragsverletzungsverfahren hinauslaufen", sagt Barreto-Gomez von der Austrian Energy Agency.

Wenn die EU-Kommission bemerkt, dass die Ziele verfehlt werden, ergeht zunächst eine Aufforderung an die Mitgliedsstaaten, ihre Pläne nachzuschärfen, um die prognostizierte Lücke zu schließen. Erst wenn dann immer noch etwas fehlt, folgt als letzte Konsequenz ein Vertragsverletzungsverfahren. (Günther Strobl, 29.5.2024)