Der chinesische Autobauer BYD will hoch hinaus. Gerade einmal 16.000 Elektrofahrzeuge verkaufte das Unternehmen im vergangenen Jahr in der EU. Bereits im kommenden Jahr sollen es 130.000 sein, besagt die Konzernstrategie. Fünf Prozent Marktanteil bei Elektrofahrzeugen will man in der Union dann erobert haben. Im Jahr 2030 sollen es 920.000 verkaufte E-Autos sein, jedes zehnte Fahrzeug käme dann bloß von diesem Hersteller.

Ob es jemals so weit kommt – und wenn ja, wo all diese Autos gebaut werden? Eine erste Weichenstellung zur Beantwortung dieser Frage erfolgt in den kommenden Tagen. Die EU-Kommission prüft seit September, ob die Zölle auf chinesische E-Autos drastisch angehoben werden sollen. Der im Gesetz vorgesehene Zeitplan verpflichtet die Kommission dazu, ihre Entscheidung bis spätestens 5. Juni, also kommenden Mittwoch, bekanntzugeben. Bisher deutet alles darauf hin, dass die EU-Behörde die wirtschaftliche Konfrontation mit China auf eine neue Stufe hebt und die Zölle auf E-Autos tatsächlich einführt.

Sie muss dafür nachweisen, dass die Autobauer in China von staatlichen Subventionen profitieren und diese die europäischen Hersteller schädigen. Bereits bei Einleitung des Verfahrens im Herbst sah die Kommission dafür Hinweise. Für eine Schädigung reicht schon aus, wenn Europas Autobauer ihre E-Fahrzeuge wegen der Mitbewerber aus China deutlich günstiger hergeben müssen. Die Zölle dürfen dabei nur so hoch ausfallen, um Subventionen auszugleichen. Die Kommission prüft stichprobenartig, welche Zuschüsse drei Hersteller, BYD, Geely und SAIC, erhalten haben. Für die drei Autobauer kann sie individuelle Zölle festlegen, für die übrigen Erzeuger einen Durchschnittswert daraus ableiten.

Die Rhodium Group, ein US-Thinktank, der auf China und Umweltfragen spezialisiert ist, schätzt auf Basis bisheriger Erfahrungen, dass die europäischen Strafzölle irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent liegen werden. Aktuell müssen chinesische Hersteller zehn Prozent Zoll zahlen.

Was aber wären die Folgen? Im Worst-Case-Szenario werden E-Autos für Kundinnen und Kunde nachhaltig teurer, die protektionistische Maßnahme würde auf Kosten des Klimaschutzes stattfinden, das Ganze wäre garniert mit einem Handelskrieg, wenn China Gegenmaßnahmen ergreift.

Im optimistischeren Szenario bleibt die Konfrontation überschaubar. Stattdessen forcieren die chinesischen Autobauer angesichts der Einfuhrzölle den Bau neuer Autowerke in Europa – oder gehen Kooperationen mit lokalen Partnern ein. Magna-Steyr-Chef Roland Prettner brachte soeben genauso eine Kooperation ins Spiel: In den vergangenen zwölf Monaten habe man "sehr starke Aktivitäten von allen chinesischen" Autobauern gesehen, "sie kontaktieren uns, um Möglichkeiten auszuloten", sagte der Chef des Grazer Fahrzeugherstellers zum US-Magazin Autoweek. "Die chinesischen Hersteller testen, wie groß das Volumen ihrer Fahrzeuge in Europa sein könnte", wird Prettner weiter zitiert. "Ich denke, vieles wird davon abhängen, wie die Zölle gestaltet werden und wie die Spielregeln in Europa für den Verkauf von Fahrzeugen hier aussehen werden", so Prettner.

Die Zölle als Turbo für lokale Produktion chinesischer Hersteller? Beziehungen gibt es bereits: Magna baut gemeinsam mit der BAIC-Gruppe in China Elektroautos der Marke Arcfox.

Und bei Magna-Steyr sind soeben Kapazitäten freigeworden. Ende April kündigte das Unternehmen an, 500 Arbeitsplätze abzubauen, nachdem die Produktion des E-Wagens Fisker Ocean eingestellt werden musste.

Der US-Elektrowagenbauer Fisker Automotive ist pleite und ringt um eine Restrukturierung, bei Magna in Graz wollte man pro Jahr 40.000 E-Autos bauen lassen, 10.000 sind bisher gefertigt worden. Nun ist Schluss.

Allerdings lässt sich eine Partnerschaft mit chinesischen Auftraggebern und serienmäßiger Fertigung nicht binnen weniger Monate aus dem Boden stampfen, sagt Günther Kerle, Sprecher der Automobilimporteure in Österreich. Die Zölle könnten ab Juli greifen. Bis Chinas Autobauer diese mit lokaler Produktion umgehen, könnte es dauern.

China lässt in Europa bauen

Tatsache ist, dass chinesische Hersteller bereits begonnen haben, in Europa zu investieren. BYD baut im ungarischen Szeged ein Werk, das 2026 starten soll. Der Autobauer SAIC Motor sucht einen Standort in Europa. Eine Analyse des Logistikdienstleisters Upply zeigt, dass die chinesischen Unternehmen ihre Investitionen in Europas Automobilsektor stark ausgeweitet haben, wobei bisher das meiste Geld in die Batterieerzeugung geht. Hauptdestinationen der Investments: Ungarn, Deutschland, Schweden.

"Alles hängt davon ab, wie die chinesischen Hersteller das Potenzial am europäischen Markt einschätzen", sagt der Ökonom Harald Oberhofer von der WU Wien. Wenn sie davon ausgehen, dass sie in der EU ihre Absätze steigern können, weil die Elektrifizierung voranschreitet, zahlt es sich aus, die lokale Produktion zu forcieren – oder in Drittstaaten auszuweichen. Dem Vernehmen nach erwägt BYD, sein nächstes Werk in der Türkei zu errichten. Sollten chinesische Hersteller sich entscheiden, ihre Produktion in Europa zu forcieren, ist es unwahrscheinlich, dass China den Handelskonflikt eskalieren lassen würde.

Deutschland auf der Bremse

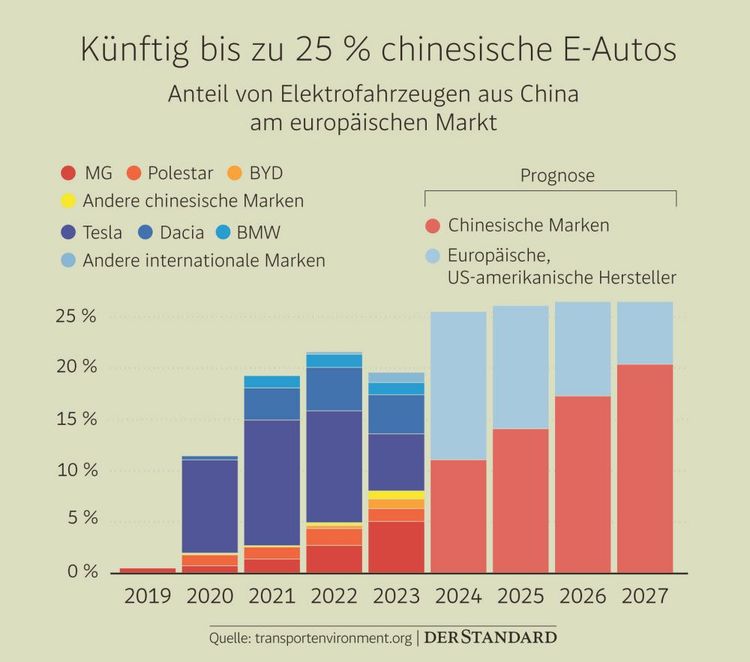

Im vergangenen Jahr wurden europaweit 300.000 E-Fahrzeuge verkauft, fast ein Fünftel von ihnen stammten aus China. Allerdings werden aus der Volksrepublik auch Teslas und Dacias (Renault) nach Europa ausgeführt. Da die chinesischen Anbieter günstiger als europäische Mitbewerber sind, wird erwartet, dass sie ohne protektionistische Maßnahmen rasch an Marktanteilen zulegen werden.

Vor allem die in China ansässigen deutschen Hersteller wie VW und BMW fürchten, zwischen die Fronten zu geraten, und lehnen daher Zölle ebenso ab wie die deutsche Regierung. In Österreich warnt Branchenvertreter Kerle ebenso davor, einen Handelskonflikt zu beginnen: "Die europäische Autoindustrie ist von China abhängig." Sollte China als Gegenmaßnahme entscheiden, bestimmte Rohstoffe für Batterieerzeugung nicht auszuführen, könne das die europäische Produktion von E-Autos weit nach hinten werfen. (András Szigetvari, 28.5.2024)