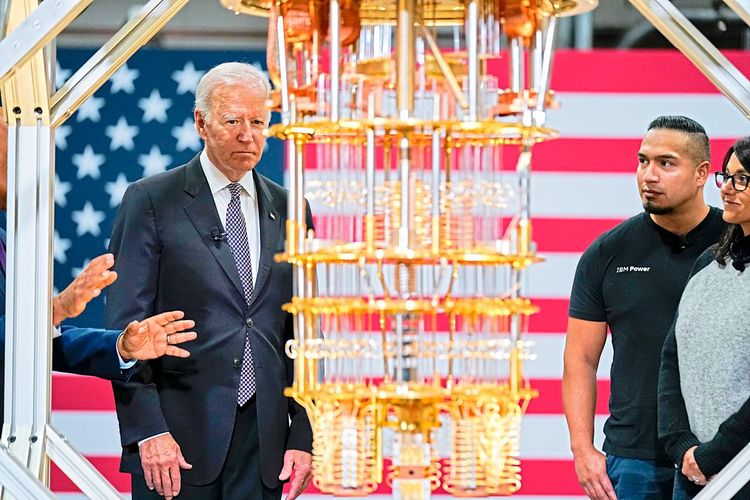

Die Geschichte wiederholt sich. 2019 ließ Google mit der Nachricht aufhorchen, erstmals einen Quantencomputer realisiert zu haben, dessen Leistungsfähigkeit bei einer bestimmten Problemstellung der jedes konventionellen Rechners überlegen ist. Nach einer chinesischen Gruppe im Jahr 2020 verkündete im Juni 2023 auch IBM einen Durchbruch. Obwohl es sich um Konzepte handelte, die für spezielle Probleme optimiert sind und nicht mit einem flexibel einsetzbaren, konventionellen Computer vergleichbar waren, sorgten die Ergebnisse zu Recht für Aufsehen. "Kein klassischer Computer hat genug Speicher, um die Möglichkeiten zu erfassen, die von den 127 Qubits berechnet werden", behauptete das IBM-Team nach dem erfolgreichen Experiment stolz. Qubits sind für Quantencomputer das, was Bits für konventionelle Computer sind, und sie stellen ein Maß für die Rechenleistung dar. Nachdem öffentlich finanzierte Quantenforschung, insbesondere in Österreich, jahrzehntelang das Feld dominiert hatte, begannen nun also auch große IT-Riesen, Duftmarken zu setzen, und schienen erstmals die vielgesuchte Quantenüberlegenheit erreicht zu haben.

Was ist mit dieser Überlegenheit eigentlich genau gemeint? Quantencomputer sollen schneller sein, als es ein konventioneller Computer je sein könnte. Salopp gesprochen liegt das daran, dass in der Quantenwelt viel mehr Vorgänge parallel ablaufen als in der Welt unseres Alltags. Statt sich den Kopf über die philosophischen Implikationen zu zerbrechen, kann man diesen riesigen Möglichkeitsraum für Rechnungen verwenden.

Die Auswirkungen wären nicht nur theoretischer Natur: Überlegene Quantencomputer wären einsetzbar, um heute als sicher geltende Codes zu knacken. Zwar gibt es inzwischen "quantensichere" Verschlüsselung, und die die damit betraute Forschungsgemeinde bereitet sich längst auf den Umstieg vor, sodass künftige Kommunikation sicher sein wird, doch Unmengen an verschlüsselten Nachrichten aus der Vergangenheit sind weltweit auf privaten und öffentlichen Servern gespeichert und wären plötzlich lesbar.

Kurzlebige Sensationen

Doch inzwischen scheint es, als könnte es bis dahin noch länger dauern. Sowohl die Behauptung Googles als auch jene von IBM hielt der Überprüfung nicht stand. Beide Male gelang es Forschungsgruppen mit konventionellen Computern, die Quantencomputer zu übertrumpfen. Im Fall von IBM dauerte es nur zwölf Tage, bis ein gewöhnlicher Computer genau das leistete, was angeblich unmöglich war. Forschende vom Center for Computational Quantum Physics des Flatiron Institute in New York berichteten im Fachjournal "Nature" von einer "genauen, speicher- und zeiteffizienten klassischen Simulation", die genau das leistete, was auch der IBM-Quantencomputer konnte. Offenbar waren die Überlegenheitsversprechen der Quantengemeinschaft überzogen. Für die Quantenforschung ist das ein Problem, schließlich ist diese Überlegenheit ein wichtiger Antrieb für die Forschungen an dem Konzept.

Der in der Quantencomputerforschung aktive Physiker Martin Ringbauer von der Universität Innsbruck gibt zu, dass die Optik schief ist, stellt aber ein grundsätzliches Problem in Abrede. "Wir befinden uns noch relativ am Anfang der Entwicklung", sagt Ringbauer. Derzeit bewege man sich im Bereich von etwa 100 Qubits, also 100 fundamentalen Recheneinheiten. Damit können auf Quantencomputern Quintillionen Zustände dargestellt werden (eine Zahl mit 30 Nullen). "Für einen klassischen Computer ist das zu viel", sagt Ringbauer. Zumindest, wenn man versucht, es einfach in den Speicher zu schreiben. Oft sei dieser direkte Zugang aber zum Lösen eines Problems gar nicht nötig. "Das hängt sehr von der Anwendung ab", betont der Quantenforscher. Oft ließe sich die Komplexität reduzieren.

Doch wenn das ohnehin möglich ist, wozu braucht es dann Quantencomputer? Die derzeitigen Unklarheiten liegen an der vergleichsweise geringen Zahl der Qubits, sagt Ringbauer. "Wenn man nicht 100, sondern 10.000 Qubits zur Verfügung hat, sieht die Sache anders aus", erklärt Ringbauer. "Momentan befinden wir uns in einem Übergangsbereich."

Fehlerkorrektur als Gamechanger

Ringbauer ist zuversichtlich, dass die Forschung diesen Übergangsbereich bald verlassen wird. Entscheidend wird das Konzept der Fehlerkorrektur sein. Quantensysteme sind sehr störungsanfällig, wie das Beispiel von Schrödingers Katze illustriert. Nur wenn die Kiste mit der darin befindlichen Katze fest verschlossen (und außergewöhnlich gut von der Außenwelt abgeschirmt) ist, befindet sich das Tier in einem quantenphysikalischen Zustand, der mehrere Möglichkeiten (tot oder lebendig zu sein) in Koexistenz erlaubt – zusätzliche Möglichkeiten, aus denen ein Quantencomputer seine Leistungsfähigkeit zieht.

"Resultate zur Quantenfehlerkorrektur zeigen: Wenn die Fehlerrate der Rechenoperationen unter einem gewissen Grenzwert liegt, beispielsweise 1 Fehler pro 1000 Operationen, dann kann die Fehlerrate der Berechnung beliebig reduziert werden, indem die Zahl der Qubits erhöht wird", berichtet Ringbauer. "Das ist der Grund, warum wir überzeugt sind, dass das auch funktionieren wird." Man müsse die Qualität der Verschränkung nicht beliebig gut hinbekommen, irgendwann beginne das Konzept der Fehlerkorrektur zu greifen. Ab diesem Zeitpunkt müsse nur noch die Zahl der Qubits erhöht werden.

Die Forschenden von IBM nimmt Ringbauer in Schutz. "In der von IBM veröffentlichten Arbeit war das Ziel nicht unbedingt, Überlegenheit zu demonstrieren", klärt Ringbauer auf. "Die interessante Frage ist eher, ob man mit Systemen dieser Größe auch ohne Fehlerkorrektur etwas Vernünftiges machen kann." Diese Demonstration sei gelungen. Für die Zukunft ist Ringbauer also optimistisch.

Das betonten auch österreichische Quantentechnologie-Start-ups bei einer Veranstaltung diese Woche in Wien. Sie warnten vor einem Versagen bisheriger Verschlüsselungssysteme. "In zwei bis drei Jahren sind die so weit, dass sie die Schlüssel knacken können, die heute in der kritischen Infrastruktur verwendet werden", sagte dort der Quantenphysiker und Gründer der Quantum Technology Laboratories Rupert Ursin. Eine Lösung könnte in der Quantenverschlüsselung liegen. Bewahrheiten sich die Prognosen, muss wohl der überspitzte Spruch von Nobelpreisträger Anton Zeilinger infrage gestellt werden, wonach Grundlagenforschung "zu nichts gut" sei. (Reinhard Kleindl, 17.9.2023)