Seit Wochen schon ist ein anschwellender Chor zu hören, die Strompreise für Industrie, Haushalte und Gewerbe müssten endlich gesenkt werden. Ob Regierung oder Opposition, Gewerkschaft, Wirtschafts- oder sonstige Kammer: Im Ruf nach günstigerem Strom für Österreichs Verbraucher und Verbraucherinnen ist man sich mehr als einig. Und hat durchaus gute Argumente dafür.

Die Preise im Großhandel – also dort, wo Kraftwerksbetreiber Strom in großem Stil anbieten und Vertriebsfirmen Strom für ihre Kunden ebenfalls in großen Mengen einkaufen – sind im Vergleich zu 2022 deutlich gesunken. Waren es in der Folge des von Russland begonnenen Kriegs in der Ukraine 350 Euro und mehr pro Megawattstunde (MWh), die Strom an der Börse gekostet hat, sind es nun fallweise weniger als 100. Das ist zwar immer noch das Dreifache dessen, was vor Corona Sache war; im Vergleich zu den Wochen und Monaten, als im Vorjahr die Nerven blank lagen, aber doch um einiges weniger.

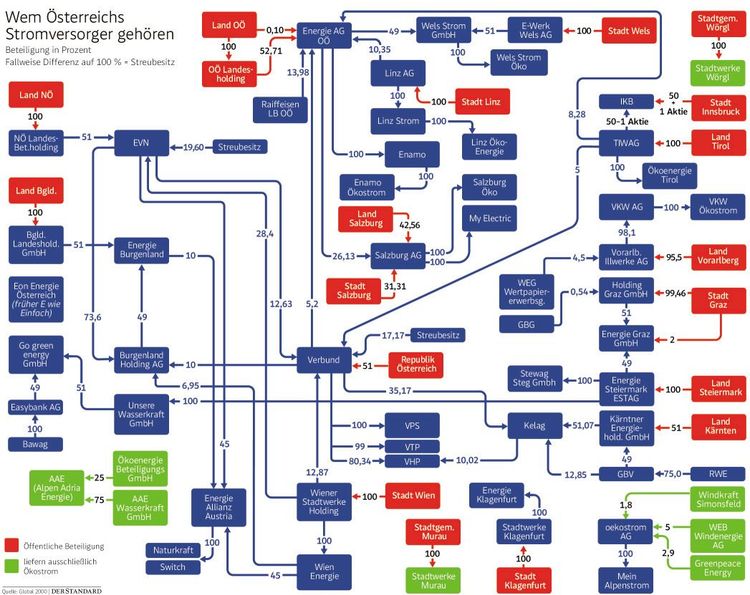

Wem aber gehören eigentlich die Energieversorger im Land? Hat die öffentliche Hand gar nicht den starken Einfluss, wie man gemeinhin glaubt? Das Gegenteil ist der Fall, wie folgende Grafik, die von Global 2000 laufend aktualisiert wird, besser als 1000 Worte aufzuzeigen vermag.

Auch wenn knapp ein Vierteljahrhundert seit Beginn der Liberalisierung anderes vermutet werden könnte: Österreichs Energieversorger, egal ob auf Landes-, Kommunal- oder staatlicher Ebene, sind über Kreuzbeteiligungen noch immer engstens miteinander verflochten. Und nicht nur das: Sie gehören auch mehrheitlich der öffentlichen Hand, meist sogar zu 100 Prozent.

"In Deutschland gibt es diese Verflechtungen nicht. Bei uns hat das mit der Spezialkonstruktion zu tun, dass Energieversorger zumindest zu 51 Prozent im öffentlichen Eigentum stehen müssen", sagte Michael Böheim vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) dem STANDARD.

2. Verstaatlichungsgesetz

Das geht zurück auf das Jahr 1947. Im 2. Verstaatlichungsgesetz wurden die öffentlichen Mehrheiten bei Verbund und den Landesversorgern (EVU) festgeschrieben. Böheim: "Österreich macht davon weidlich Gebrauch – alle kommunalen Versorger und bis auf wenige Ausnahmen auch die Landes-EVU stehen zur Gänze in öffentlichem Eigentum."

Eine der Ausnahmen war bis vor kurzem die Energie Steiermark. 1997 veräußerten die Steirer 25,1 Prozent ihrer Stromgesellschaft an die Électricité de France (EdF), die sich zu 100 Prozent in Staatsbesitz befand und noch befindet, und verkauften das als Privatisierung. 2015 reichte EdF das Aktienpaket an den australischen Investmentfonds Macquarie weiter. Dieser hielt zuletzt ebenfalls nach einem Käufer Ausschau. Der war dann auch bald gefunden und ident mit dem ursprünglichen Verkäufer: dem Land Steiermark. Seit diesem Frühjahr befindet sich die Energie Steiermark also wieder zur Gänze im Besitz des Landes.

Geringer Streubesitz

Tatsächlich sind Privatpersonen außer beim größten österreichischen Stromkonzern Verbund nur bei EVN investiert, wenn auch mit vergleichsweise geringen Anteilen. In beiden Fällen haben der Bund (über das Finanzministerium) bzw. im Fall der EVN das Land Niederösterreich das Sagen.

Der Börsengang des Verbund-Konzerns fand 1988 statt. 49 Prozent der Anteile und damit das gesetzlich mögliche Maximum wurden damals privatisiert. Wobei "privatisiert" in dem Zusammenhang reichlich euphemistisch klingt. Schließlich hält EVN gemeinsam mit den Wiener Stadtwerken, Eigentümerin der Wien Energie, gut 25 Prozent der Verbund-Anteile, die Tiroler Tiwag weitere fünf Prozent. Ein Drittel der Verbund-Anteile halten folglich Unternehmen, die mehrheitlich (EVN) oder zur Gänze (Tiwag, Wiener Stadtwerke) der öffentlichen Hand gehören. Durchgerechnet liegt der Anteil der öffentliche Anteil somit auch beim Verbund um die 80 Prozent.

Interessenkonflikte

Was hindert die öffentliche Hand, die Strompreise zu senken? "Es gibt einen Interessenkonflikt," sagt Böheim. "Am Sonntag ist jeder Politiker an niedrigen Strompreisen interessiert, wenn er am Stammtisch mit seinen Wählern in Kontakt tritt. Am Montag fragt er dann über den Finanzlandesrat nach, wie es mit der Dividende des Landes-Energieversorgers für das Haushaltsbudget ausschaut. Hohe Dividendenzahlung bei gleichzeitig niedrigen Strompreisen und sehr üppigen Gehältern, die in der Strombranche gezahlt werden – das geht sich nicht aus."

Deshalb sei in Österreich alles so, wie es ist, und werde wohl auch noch länger so bleiben. Einzig Stromanbieter, die von außen kommen, würden den Wettbewerb ankurbeln. Sobald es wirtschaftlich schwieriger werde, seien aber gerade diese dann rasch wieder weg. (Günther Strobl, 20.6.2023)