Wenn es im Winter mehrere Wochen lang sehr, sehr kalt wäre, könnte es in der Stromversorgung knirschen, und Energielenkung wäre notwendig, um mit den Gasreserven zu haushalten.

Wien – Nun liegen die Ergebnisse des Stresstests für Österreichs Energieversorgung im kommenden Winter vor, und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) nützte die Gelegenheit, um Beruhigung zu signalisieren: "Es besteht in keinem Szenario eine echte Gefahr für Österreichs Stromversorgung." Die Sicherung der Stromversorgung im Winter werde eine Herausforderung, aber einen Strommangel oder gar einen Blackout halte der Übertragungsnetzbetreiber des Verbund-Konzerns, die Austrian Power Grid (APG), für "sehr unwahrscheinlich".

Eine Entbindung vom Energiesparen bedeute dies natürlich nicht, denn "je sparsamer wir mit Energie umgehen, desto stabiler ist das Netz", betonte Gewessler unter Hinweis auf die Mission 11, das nationale Energiesparprogramm.

Im realistischsten Szenario komme es "zu keiner einzigen Stunde zu einer Lastunterdeckung, also einer Situation, wo es zu wenig Stromangebot für die Stromnachfrage gäbe", versicherte Gewessler.

Netzreserve im Kraftwerkspark

Auch Gerhard Christiner, als Technikchef der für Übertragungsnetze zuständigen Verbund-Tochter Austrian Power Grid (APG, ehemals "Bundeslastverteiler") für Stabilität und Leistungsfähigkeit des Übertragungsnetzes zuständig, sieht sich durch den Stresstest bestätigt. Der Kraftwerkspark verfüge über eine Netzreserve von 3.000 Megawatt, die exklusiv der APG zur Verfügung stehe.

Durchgerechnet beziehungsweise simuliert wurden für den Stresstest drei Referenzszenarien mit steigenden Herausforderungen: das grüne oder wahrscheinlichste Szenario, bei dem hinterlegt ist, dass es weder Probleme mit Braunkohle in Deutschland noch einen Verbrauchszuwachs noch eine Limitierung der Gaslieferungen für die Stromerzeugung gibt.

Bei Szenario zwei geht man davon aus, dass es bei deutschen Kohlekraftwerken Probleme gibt, etwa was die Verfügbarkeit von Braunkohle anlangt, und dass Gas limitiert ist, etwa nur 80 Prozent zur Verfügung stehen. In diesem "Kombinationsszenario kritisch" könnte es in Österreich 479 Stunden mit Lastunterdeckung geben.

Lastunterdeckung

Im Szenario drei, dem "Kombinationsszenario sehr kritisch", geht man von bis zu 815 Stunden Lastunterdeckung aus. "Die beiden Kombinationsszenarien haben aus heutiger Sicht geringe beziehungsweise sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten für den Winter 2022/2023", sagen die APG-Experten. Dabei sei die Verfügbarkeit der drei nun bis April 2023 laufenden deutschen Atomkraftwerke noch nicht berücksichtigt.

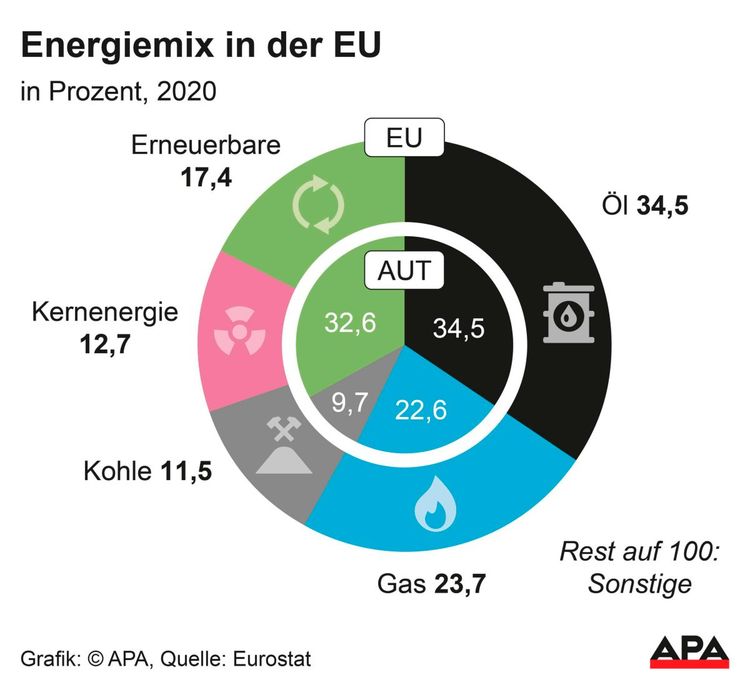

Die energiewirtschaftliche Lage nannte Christiner "durchaus angespannt". Eine entscheidende Rolle spiele für die Versorgungssicherheit das Gas. Knapp ein Fünftel, 18 Prozent, des Strombedarfs in Europa werde in diesem Winter mit Strom aus Gas gedeckt. Heißt auf gut Deutsch: Erdgas ist im Strombereich unverzichtbar. Ein Drittel der verfügbaren Speicherkapazitäten im Gasbereich ist für die Stromerzeugung reserviert. Etwa 27 Prozent des Strombedarfs im Winter kommen in Europa aus Atomkraftwerken.

In Österreich werden im Winterhalbjahr rund 16 Prozent Strom importiert, 22 Prozent kommen aus Gaskraftwerken und 62 Prozent aus Wasserkraft, Wind, Photovoltaik und Biomasse.

Nur halbe Leistung in Frankreich verfügbar

Europas größter Atomstromerzeuger Frankreich habe derzeit von seinen 61 Gigawatt an Produktionsleistung nur knapp unter 30 GW verfügbar, erklärte der APG-Vorstand. Man gehe davon aus, dass es in diesem Winter rund 40 GW an verfügbarer AKW-Leistung in Frankreich zu den Spitzenzeiten im Jänner geben werde.

In Deutschland bestehe die Gefahr, dass bei niedrigen Wasserständen der Flüsse im Winter nicht genug Steinkohle zu den Kraftwerken transportiert werden könne. Auch Polen sei stark von Kohle abhängig, auch von Kohle aus Russland, die derzeit nicht verfügbar sei. Deshalb habe Polen auf europäischer Ebene die Ausnahmegenehmigung erwirkt, dass es keinen Stromexport zulassen muss.

"Keine Gefahr eines Blackouts"

Der Stresstest sei keine Indikation für einen möglichen Blackout, betonte Christiner. Ein Blackout sei ein unkontrollierter, völlig unerwarteter Zusammenbruch des Stromnetzes, dem man im Gegensatz zu einem Strommangel nicht gezielt gegensteuern könne. Müsste beispielsweise Gas in einem sehr, sehr kalten Winter rationiert werden, würde eine präventive Energielenkung eingeleitet, was nicht zu einem Blackout führen würde. Denn die Mangellage könne sehr kontrolliert kanalisiert werden, heißt es.

Großangelegte Übung auch in Kärnten gestartet

In Kärnten hat am Montag eine großangelegte Übung zu den Themen Energiemangel und Blackout begonnen. Landeskrisenstab und Behörden spielen Szenarien durch, wie man bei Einschnitten im Stromnetz die Versorgung durch Energielenkung möglichst lange aufrechterhalten kann. Ein großflächiger Blackout wird am Mittwoch Übungsannahme sein. In Kärnten – der Übungsschwerpunkt liegt auf Klagenfurt und Villach – sind bis zu 400 Personen eingebunden.

Man betreibe keinen Alarmismus, es sei aber notwendig, möglichen Realitäten ins Auge zu schauen, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) vor Journalisten. Kärntner Landesregierung, Katastrophenschutz, Landesalarm- und Warnzentrale, Bundesheer, die Kärnten Netz GmbH (KNG) und als Unternehmen Kelag Wärme und Infineon nehmen unter anderem an der Übung teil, auch der Lebensmittelhandel wird in gewisse Szenarien eingebunden. Die Übung ist in dieser Form die erste in Österreich. (ung, APA, 7.11.2022)