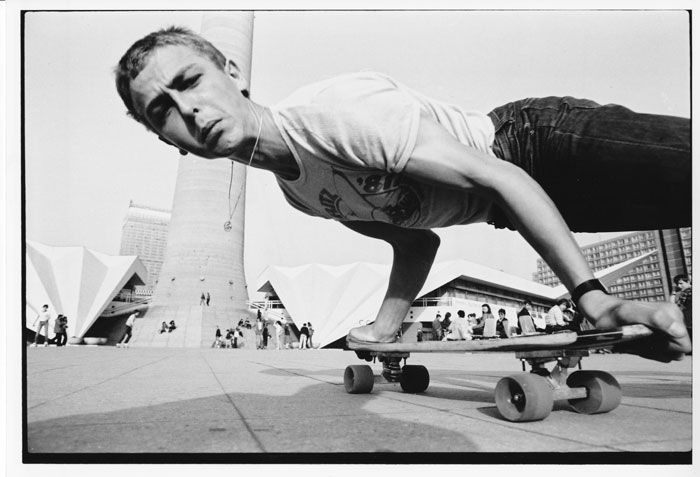

Mit seinem Dokumentarfilm über die Skateboardkultur in der DDR gewann Regisseur Marten Persiel auf der diesjährigen Berlinale den "Dialogue en Perspective"-Preis. "This Ain't California" entpuppte sich als Publikumsliebling und läuft erstmals in Österreich beim Filmfestival Crossing Europe in Linz. Im Zentrum stehen drei Teenager, die ihre Freizeit lieber mit einem Rollbrett am Berliner Alexanderplatz verbringen, als sich in den Sportorganisationen des Arbeiter- und Bauernstaats zu betätigen. Entstanden ist dabei ein sehr persönliches und humorvolles Porträt des Erwachsenwerdens in der DDR.

derStandard.at: Wie ist die Idee zu dem Film entstanden?

Persiel: Ich bin öfters in Ostberlin skaten, auch auf Plätzen, die rau und nur schwer fahrbar sind. Da hatte ich die Idee, einen Comedy-Kurzfilm über Skater in der DDR zu machen. Es war als Spaß gedacht, ich bin ja aus Westdeutschland und hatte keine Ahnung, dass es in der DDR eine Skateszene gab. Im Zuge der Recherche bin ich aber auf Skater von damals gestoßen, habe Geschichten gehört, alte Fotos und Filmaufnahmen gesehen. Dabei habe ich auch Ronald Vietz, den Produzenten des Films, kennengelernt, der vor dem Mauerfall als Zwölfjähriger viel Zeit skatend am Alexanderplatz verbracht hat. Da war klar: Hier gibt es jede Menge zu erzählen.

derStandard.at: Die Jugendlichen im Film sind zwar unangepasste Außenseiter, aber unpolitisch. Nach einer Reise zu einem Wettbewerb in Prag freuen sie sich, nach Hause in die DDR zu kommen. Wurden die Skater vom Staat als Gefahr gesehen?

Persiel: Hier gab es zwei Phasen. Zuerst kam es zu Repressionen, und die öffentliche Hand ging gegen den "unorganisierten Rollsport" vor - so wurde das genannt. Da die Szene aber weiter wuchs, wurde versucht, die Skater in den organisierten Sportbetrieb einzubinden. Später kam es zur Gründung der "Sektion Rollbrett", die besten Skater aus Berlin, Leipzig und Dresden sollten zu Sportlehrern ausgebildet werden. Zudem produzierte Germina, das Sportartikel-Kombinat der DDR, ein eigenes Board. Der Plan ging aber nicht auf, denn kurze Zeit später fiel die Mauer.

derStandard.at: Die individuelle Nutzung des öffentlichen Raums war in der DDR nicht vorgesehen. Was hielten die Leute von den Jugendlichen mit den komischen Brettern?

Persiel: Das Spannende ist, nicht wenige waren fasziniert von der Tatsache, dass das Skateboarden keinen Sinn und kein konkretes Ziel hatte. Ein älterer Herr ist nach einem Screening zu mir gekommen und hat gesagt, in der DDR musste immer alles einen Zweck erfüllen: Man arbeitete, um sich zu ernähren, man betrieb Sport, um fit zu bleiben. Skateboarden aber genügte sich selbst, folgte keiner Organisation und keinen Regeln. Da geht es auch um Freiheit und Selbstbestimmung. In gewisser Weise lebten da einige junge Menschen auch die Träume anderer aus. Es war im Grunde unpolitisch, nicht kontrollierbar, und somit erst recht politisch. Das machte den Staat ein wenig unruhig.

derStandard.at: Wie groß war die Szene?

Persiel: Am Höhepunkt waren es rund 200 Leute. Die meisten kamen nicht aus der Mitte, sondern von den Rändern der DDR-Gesellschaft: Diplomatenkinder, Kinder von Bonzen und überzeugten Sozialisten, Kinder aus Künstlerfamilien. Zu Beginn, Anfang der 1980er, haben sich die Jugendlichen die Boards selbst gebastelt, später wurden die Bretter aus dem Westen in die DDR geschmuggelt. Da gab es zum Beispiel einen finnischen Diplomatensohn, der von seinen Reisen in den Westen regelmäßig Boards mitbrachte.

derStandard.at: Der Film ist allerdings kein klassisches Szenenporträt. Auch die DDR erscheint häufig als Kulisse, in der die Protagonisten einfach lieber mit Skateboards anstatt mit Bodenturnen ihre Freizeit verbringen.

Persiel: Im Prinzip ist es ein Film über die Jugend und das Erwachsenwerden. Allerdings in einem besonderen politischen Umfeld. Ich wollte mich nicht auf das Skateboarden als Szene beschränken, sondern der Frage nachgehen, wie Jugendliche mit Regeln, Erwartungen und der Suche nach Freiheit umgehen. Und diese Frage mit dem politischen System der DDR zu verbinden - mit Bildern von Märschen, den organisierten Sportverbänden und der eingeschränkten Individualität - ist natürlich besonders spannend, manchmal skurril und häufig amüsant. Aufgrund der Strukturen war es im Osten auch sicher leichter zu rebellieren.

derStandard.at: Der Film besteht aus Super-8-Aufnahmen, aktuellen Interviews, nachgestellten Szenen und Animationen. Gab es zu wenig Originalmaterial oder haben Sie sich bewusst für diesen Stilmix entschieden?

Persiel: Ganz bewusst. Ich wollte keine Dokumentation machen, die einfach nur Bilder und Information aneinanderreiht. Ich nenne den Film auch eine dokumentarische Erzählung. Mir war es wichtig, eine dramatische Logik aufzubauen, die den Zuseher berührt. Wir haben wahnsinnig viel Originalfootage von damals bekommen, aber der Stilmix hat es mir ermöglicht, eine Geschichte zu erzählen, die unterhaltsam, tragisch und mitreißend ist.

derStandard.at: Die Hauptfigur in "This Ain't California" starb im Jahr 2011 als Bundeswehrsoldat in Afghanistan. Seit einigen Jahren gibt es in Afghanistan die Skateboardschule "Skateistan", ein Projekt, das vor allem Mädchen die Möglichkeit gibt, sich sportlich zu betätigen. Hat für Sie Skateboarden heutzutage noch eine politische Rolle?

Persiel: Auf alle Fälle. In vielen Ländern außerhalb Europas ist Skaten erst in den letzten Jahren angekommen. Da gibt es noch viel Entdeckergeist und Skateboarden dient als Ort der Unangepasstheit und der Rebellion. Aber auch in Europa - obwohl mittlerweile große Softdrinkhersteller und Autofirmen Werbungen mit Skateboardern machen - ist der Ursprungscharakter noch nicht ganz verschwunden. Denn die Sache hat sich ja nicht verändert: ein paar Jugendliche, ein paar öffentliche Plätze, keine Regeln.

derStandard.at: Trotz Berlinale-Preises und potenter Förderer wie Arte sind Sie per Crowdfunding weiter auf der Suche nach Geld, um den Film fertig zu finanzieren. Ist ein Ende in Sicht?

Persiel: Leider nein. Es fehlen immer noch rund 70.000 Euro. Der Film läuft zwar auf vielen Festivals und kommt im Sommer ins Kino, die Geldsuche geht aber weiter. Und Crowdfunding funktioniert auch nur, wenn man da ständig dranbleibt. Bevor wir mit dem Film überhaupt loslegten, waren wir zwei Jahre auf der Suche nach Fördergeldern. Ohne großen Erfolg. Dann haben wir uns entschlossen, das Projekt über private Sponsoren voranzutreiben und unsere Energie lieber in den Film als in Fördermappen zu stecken. (Stephan Wabl, derStandard.at, 25.4.2012)