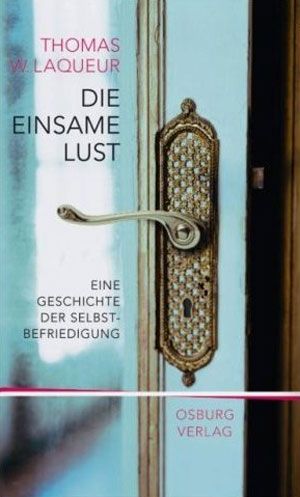

Die Bücher von Thomas W. Laqueur (Historiker) und Gay Talese (Starjournalist), um die es hier geht, haben vieles gemeinsam und könnten unterschiedlicher nicht sein. Taleses Du sollst begehren ist eine pfiffige Schilderung amerikanischer Sexualsitten um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, die 1980 erstmals erschien, kurz danach unter dem läppischen Titel Der Talese-Report auf Deutsch publiziert und jetzt bei Rogner und Bernard neu aufgelegt wurde. Ihr Autor arbeitet mit allen erzählerischen Tricks des "New Journalism" und bringt in einer raffinierten narrativen Inszenierung auf die Bühne, was sich während der "sexuellen Revolution" in überseeischen Feuchtgebieten abgespielt hat. Die einsame Lust ist eine anspruchsvolle wissenschaftliche Studie, in der Berkeley-Historiker Laqueur auf opulenten fünfhundert Seiten eine "Kulturgeschichte der Selbstbefriedigung" ausbreitet und den Beweis versucht, dass das Thema Onanie eine weit über seine unmittelbaren sexuellen Implikationen hinausreichende kulturhistorische Bedeutung hat. Beide Bücher zeugen aber von einem: Einer obsessiven Auseinandersetzung mit Sexualität, welche Jahre oder gar Jahrzehnte in Anspruch nahm und dem Leser erkenntnisreiche Einblicke in einen Elementarbereich des menschlichen Daseins ermöglicht.

Taleses Breitbandpanorama der amerikanischen "sexual mores" beginnt mit einem spritzigen Entree: Der Journalist macht uns zu Zeugen eines feuchtfröhlichen Masturbationgeschehens und schildert auf etlichen Seiten, wie sich der 17-jährige Harold Rubin 1957 in einem Einfamilienhaus in Chicago "einen herunterholt". Detailgenau, wie Talese die Sache anlegt, lässt die Art der Beschreibung eher an ein Schlachtengemälde oder die Unterzeichnung eines bedeutenden bilateralen Vertrages denken als an ein pubertäres Privatvergnügen vor dem Schlafengehen. Keine Einzelheit von Rubins Onanier-Setting bleibt unerwähnt, weder die "Italian Balm Lotion" noch die Kleenex-Schachtel auf dem Nachtkästchen, und schon gar nicht das Hochglanzmagazin, in dem die Balletttänzerin Diane Webber nackt in einer kalifornischen Wüste posiert: "Während er seine Selbstmassage fortsetzte – vor und zurück, auf und ab, auf und ab –, fixierte er Diane Webbers durchgebogenen Rücken, ihren Hintern, der sich sanft nach oben schwang, ihre prallen Hüften, die warme, feuchte Stelle zwischen ihren Beinen; und er stellte sich vor, wie er sich ihr näherte, zu ihr hinabbeugte und schließlich, ohne dass sie auch nur ein Wort des Protestes von sich gab, von hinten in sie eindrang." Und falls die Leser jetzt noch interessieren sollte, wo Harold Rubin sein Einhandmagazin käuflich erworben hat – auch das ist kein Geheimnis: "In einem Kiosk an der Ecke Cermack Road in Chicago".

Einsame Vergnügungen

Um die Fahrt mit dem Handwagen geht es auch in Laqueurs Studie, und zwar in ausschließlicherem Sinn als bei Talese. Harold Rubins autoerotische Vergnügung ist nur Auftakt zu einer journalistischen Erforschung sexbezogener Aktivitäten, die mindestens zwei und meist mehr Akteure involvieren: Ehebruch, die Produktion von Sexmagazinen und Pornofilmen, die Gestion von Massagesalons oder "freie Liebe" in recht absonderlichen Kommunen in Kalifornien oder im Mittleren Westen. Laqueur hingegen beschränkt sich auf das, was der Untertitel des Buches verspricht: Die einsamen sexuellen Vergnügungen von Mann und Frau, "Solitary Sex". Dabei gilt sein Interesse weniger folkloristischen Masturbationsgebräuchen oder dem Niederschlag, den das Thema in der Kunst gefunden hat, sondern fast ausschließlich der wechselnden gesellschaftlichen Wahrnehmung der Selbstbefriedigung im Lauf der Zeit.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts, so Laqueurs zentrale These, habe es einen epochalen Bruch gegeben, der die Onanie erstmals zu einem Gegenstand öffentlichen Bedenkens, Erörterns und Ermahnens machte: Schüsseldatum ist 1712, als in Großbritannien ein Traktat mit dem Titel Onania erschien, welches sich schnell über die Grenzen des Landes verbreitete und die Selbstbefriedigung schlagartig zu dem machte, was sie zuvor nie gewesen war: Einem mächtigen Problem, das fortwährend in moralischen und medizinischen Diskursen erläutert und analysiert werden musste. Diese Grundannahme eines epistemologischen Bruches erinnert stark an eine zentrale Denkfigur im Werk von Michel Foucault, obwohl Laqueur recht spitzfindig und nicht immer überzeugend versucht, sich von dem französischen Meisterdenker abzugrenzen.

In einer breiten Rückschau legt Laqueur dar, dass vorhergehende Epochen die Selbstbefriedigung eher auf die leichte Schulter genommen hatten. In der Antike wurde sie zwar nicht gerade als ruhmreich betrachtet – dem Onanisten flicht die Nachwelt keine Kränze –, aber auch keineswegs als sonderlich bedenkliche oder interessante Angelegenheit. Allenfalls als einem Instrument zur Abfuhr überschüssiger Körpersäfte schenkten ihr die antiken Ärzte Aufmerksamkeit – und auch die nur in begrenztem Ausmaß.

Der Talmud gibt sich relativ zugeknöpft zum Thema, aber, wie Laqueur meint, nicht weil die Rabbis die Selbstbefriedigung als besonders schändlich betrachtet hätten, sondern weil sie eigentümlich quer zu ihren konzeptuellen Kategorien von Unreinheit und Götzendienst lag. Bei den Hütern der christlichen Sexualmoral wurde die Selbstbefriedigung zwar als großes Übel identifiziert, doch der wirkliche Verfolgungseifer der kirchlichen Sündenfänger galt lohnenderen Beutestücken: dem Ehebruch, vor allem aber der infernalischen "Sodomie". Wieso aber dann plötzlich die 1712 einsetzende Aufregung um die Onanie? Weshalb die Flut der Traktate, die vor Verblödung und Rückenmarkserweichung warnen? Weshalb die Herausbildung eines gigantischen Tabus, das selbst in aufgeklärten Zeiten wie unseren nachwirkt? Zur Beantwortung dieser Fragen, meint Laqueur, genügt es nicht, die Onanie als bloßes sexuelles Phänomen zu sehen, sondern in einem viel weiteren Dispositiv, nämlich der Herausbildung des modernen bürgerlichen Selbst, welche eine völlige Neudefinition des Privaten und des Öffentlichen verlangte. Im Zuge dieses Prozesses wurde die Onanie mit einem Mal zur Chiffre für ein gefährliches Reich des absolut Privaten, in das der kulturelle Fortschritt nicht einzudringen vermag: "Die Schlacht gegen die Selbstbefriedigung war einer der wichtigsten Kämpfe, der gefochten wurde, um die richtige Art und das richtige Maß von bürgerlicher Privatsphäre zu sichern." Die Fülle an Quellen, die Laqueur zum Beleg seiner These herbeizitiert, ist überwältigend. Das große Nachdenken über die Onanie findet keineswegs nur in der populären Traktätchenliteratur statt, sondern sukzessive auch in der Hochkultur: 1758 macht der berühmte Arzt Samuel Tissot mit seinem Werk L’Onanisme die Onanie zu einem respektablen, ja zu einem Pflichtthema. Es findet Eingang in die Encyclopédie; Jean-Jacques Rousseau, der ob seiner eigenen masturbatorischen Neigungen mit sich selbst scharf ins Gericht geht, warnt im Emile eindringlich vor ihr. Augenfällig wird der unterirdische Konnex von Onaniefurcht und Genese des bürgerlichen Subjekts auch bei Kant, dem die Selbstbefriedigung als schändlicher erschien denn der Selbstmord. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verliert die Onanie allmählich ihren gesellschaftlichen Schrecken, und auch die lange in Aussicht gestellten katastrophalen gesundheitlichen Konsequenzen werden mit einem Mal als wahrheitswidrige Konstrukte erkannt. Im letzten Teil, der sich der "einsamen Lust" im 20. Jh. widmet, büßt Laqueurs Buch, weil nicht mehr durch eine übergeordnete These zusammengehalten, an Fokus ein und wird streckenweise zu einem pointillistisch nebeneinandergetupften Allerlei von Einzelheiten: Mal geht es um die Masturbationsperformances der Aktionskünstlerin Annie Sprinkle, dann wieder um einen vom Sexshop "Good Vibrations" ausgerufenen "Nationalen Masturbationsmonat". Zu einem rechten Ganzen will sich dieses letzte Kapitel nicht mehr fügen. Aber Laqueurs Verdienst, einen tief verborgenen, nacht-seitigen Aspekt der modernen Kulturgeschichte konsequent ans Tageslicht gefördert zu haben, tut auch dieser schwächere Endausläufer seines Buches keinen Abbruch. Hautnahe Recherche

Gay Talese ist auf seine Art nicht minder anspruchsvoll: Es ist, als wollte er seine in neun langen Recherche-Jahren gewonnenen Sex-Erkenntnisse zum endgültigen gesamtamerikanischen Kopulationszusammenhang runden, zum definitiven Reigen zwischen Los Angeles und New York. Von der eingangs geschilderten Masturbationsszene im Hause Rubin führt der Weg weiter zur Lebensgeschichte des Fotomodells Diane Webber, von dort zu Playboy-Gründer Hugh Hefner, zu Pornografen, Sittenwächtern, sexuellen Heilspredigern und jungen Studentinnen, die sich in halbseidenen Etablissements ein Zubrot verdienen. Talese organisiert sein Buch in polyfonen, verschlungenen Erzählsträngen, in denen der Leser die – meist mittelständischen – Kämpfer an der US-Sexfront manchmal über hunderte Seiten aus den Augen verliert, ehe er sie plötzlich in einem Massagesalon im New Yorker East Village oder bei einer Orgie in der Wilhelm-Reich-inspirierten Sandstone-Kommune wieder trifft.

Wie schon angedeutet, überfrachtet Talese sein Buch gelegentlich mit Fakten, und auch die manchmal arg dahinholpernde deutsche Übersetzung ist ein Kapitel für sich. Aber der ehemalige New York Times-Journalist hat ein famoses Darstellungsgeschick. Die sich in unzählige Nebenströme verzweigende und durch Vor- und Rückblenden komplexe "Handlung" ist letztlich doch so gut verfugt, dass der Eindruck eines harmonischen Ganzen entsteht. Am Ende des Buches tritt gar der Autor selbst auf und gibt Einblick in seine Recherchearbeit in Pornoshops und Sexkommunen (zeitweilig verdingte er sich sogar als Manager eines Massagesalons), die so hautnah ausgefallen ist, dass sie sich zu einer ernsthaften Bedrohung für seine Ehe auswuchs.

Als Zeitdokument ist Taleses Buch mehrfach interessant. Es schildert Wege, Irrwege und Akteure einer "sexuellen Revolution", die vielfach beträchtlich krampfiger war, als es ihre lusterpichten Herolde beabsichtigt hatten: "Überall sah er schlaffe Penisse ängstlicher Männer, die zum ersten Mal in Sandstone weilten und noch nicht in der Lage waren, vor anderen Leuten eine Erektion zu bekommen. (....) Manche Besucher schienen sexuelle Zärtlichkeiten recht beiläufig zu genießen, so wie die beiden Herren im fortgeschrittenen Alter, die sich von zwei Frauen oral bedienen ließen und dabei nebenher Konversation machten wie zwei Taxifahrer, die sich an einem sonnigen Tag von Auto zu Auto unterhalten." Seine wahre Plastizität erhält das Drama des sexuellen Begehrens aber erst vor dem Hintergrund einer zivilisatorischen Normalität, die nur funktionieren kann, weil sie dem oder der Einzelnen unablässig Triebverzicht abverlangt.