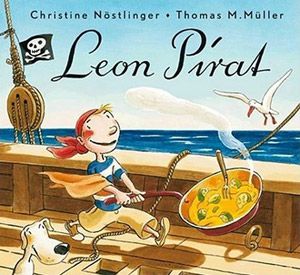

Anfang – einer von vielen möglichen: "Leons Papa war Kapitän auf einem Piratenschiff mit drei Piraten, dem Langen, dem Kurzen und dem Dicken. Der Lange steuerte, der Kurze putzte, der Dicke kochte." So beginnt "Leon Pirat", das jüngste der über 150 Bücher, die Christine Nöstlinger bis dato veröffentlicht hat.

Ein Bilderbuch, das man – wie davor schon den "Bohnenjim" oder "Anna und die Wut" – immer wieder (vor)liest: die Geschichte vom Leon, der eigentlich nicht Pirat, sondern Koch werden, aber seinen stolzen Seeräuberkapitän-Vater (darf man an Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf denken?) nicht kränken will (er wird dann aber doch Koch) – wie viele Nöstlinger-Bücher (und dazu gehören die für die ganz Kleinen ebenso, wie die für die Größeren und Großen) erzählt sie davon, wie man etwas verändern kann oder sich durchsetzen kann, ohne die Liebe und die Achtung anderer zu verlieren.

Und das wäre zumindest ein Charakteristikum, das sich durch das bisherige Werk Nöstlingers (sie schreibt ja zum Glück immer weiter) durchzieht, egal ob dies autobiografische Texte wie "Der Spatz in der Hand" sind, oder die "Klassiker" aus dem österreichischen Teenager-Alltag, wie "Ein Mann für Mama", oder ihre großartige Neudichtung von Carlo Collodis "Pinocchio" (das Original war ihr nämlich immer zu autoritär und didaktisch).

"Der Hund kommt" – noch so ein ewiges Lieblingsbuch. Oder: Iba de gaunz oaman kinda – ein leider sehr rarer Abstecher der Schriftstellerin in Wiener Mundart-Lyrik, der fast schon in die Konkrete Poesie geht. Oder: "Hugo, das Kind in den besten Jahren", die Fortsetzungs-Geschichten vom Franz, und – nicht zuletzt, weil das war der Auftakt von Nöstlingers beispielloser Erfolgsgeschichte – "Die feuerrote Friederike" (1970).

Womit wir beim F angelangt wären, höchst inkonsequent und ohne System. Obwohl das F ruhig auch für die Freude stehen darf, die uns zum Beispiel "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" immer bereitet hat, das Buch aller Bücher, über diesen seltsamen Tyrannen da unten im Gemüsekeller, der eine ganz normal überforderte Familie fast in den Wahnsinn treibt, und ihr dennoch, gerade weil er anders ist, so etwas wie eine reichere, aber ganz alltägliche Zukunft beschert. Über und mit solchen Geschichten haben mittlerweile ganze Generationen das Lesen und vielleicht auch ein bisschen leben gelernt.

Heiter stimmt uns freilich immer wieder, dass man mit solchen Komplimenten bei Christine Nöstlinger eher gar keinen Eindruck schinden kann.

Interviews mag sie zum Beispiel auch nicht besonders, besonders wenn sie gefragt wird, ob sie Kinder liebt, oder – hier oft heftiges Schaudern der ultratoleranten Rezensenten – ob sie manche Kinder tatsächlich gar nicht aushält. Im STANDARD hat sie einmal sehr schön Befremden darüber bekundet, wieso man als Kinderbuchautorin Kinderexpertin sein müsse. "Ich denke, man sollte zuerst einmal gar nicht von 'den Kindern' reden. Genauso wenig, wie man von 'den Erwachsenen' reden kann oder dem, was 'die Erwachsenen gerne lesen'."

Jedenfalls: Unser Geschenk zum 70er, den Christine Nöstlinger am Freitag begeht, "weil das angeblich ein Ereignis ist", lautet: KEIN Geburtstags-Interview über das, was sie bisher gemacht hat und was ihr gelungen ist. Stattdessen führen wir – am Donnerstag in der Thalia-Buchhandlung in der Mariahilferstraße – ein Gespräch über ein paar Bücher, die sie nicht geschrieben oder nur angefangen hat. Soeben hat sie uns im STANDARD ein Packerl unveröffentlichter Buchanfänge vorbeigebracht, und davon lautet der erste: "Es war einmal eine kleine Rosa, die hatte nur einen einzigen Wunsch. Eine Wolke wünschte sie sich." Das geht so ganze drei, bezaubernde handgeschriebene Seiten weiter – und dann, quasi als Fazit der Dichterin:

"Keine Problemlösung in Sicht!" An solchen Passagen sieht man vielleicht ganz gut, wie unaufwändig und uneitel Nöstlinger – nicht selten von Auftrag zu Auftrag – an dem schreibt und tüftelt, was andere Leute Literatur nennen. Ein sehr beliebter Satz von ihr _– etwa wenn wir sie im Standard einladen, eine Glosse oder einen Kommentar zu schreiben: "Dazu fällt mir nichts ein." Und ein richtiger Satz, nicht selten, nachdem ihr etwas eingefallen ist: "Man muss ja nicht krampfhaft ein Thema besprechen."

Meistens hat sie aber etwas zu sagen, gerade in Zeiten, in denen immer mehr Kinderbücher für immer weniger Privilegierte auf den Markt kommen. Und in denen sich immer mehr Menschen, nicht nur Jugendliche, in Fantasiegefilde und virtuelle Realitäten flüchten, anstatt produktiv den Alltag zu bewältigen. Die Generation, der sich Nöstlinger zuzählt, die "Linken" und "68er", die Kindererziehung und Bildung und Gesellschaftsreformen noch aktiv angingen, bis in die mediale Auseinandersetzung mit Kinderliteratur hinein – sie scheint vorerst einem Konsumismus gewichen, der sich etwa beim Buchkauf für Kinder bestenfalls von Marken wie "Harry Potter" oder "Brezina" leiten lässt.

Na ja. Da ist ja immer noch Christine Nöstlinger. Und weil sie hoffentlich noch lange schreibt, und – wie immer in ihren Büchern – alles weiterhin offen bleibt (was sie als notorische Pessimistin vielleicht nicht unterschreiben würde): Auch deshalb müssen wir dieses Alphabet nicht bis zum Ende durchziehen. Nur keine falsche Konsequenz!