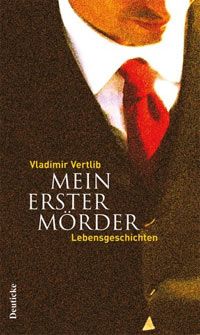

Vladimir Vertlib:

"Mein erster Mörder. Lebensgeschichten". € 20,50 /

255 Seiten. Deuticke, Wien 2006.

Tipp

Am Dienstag, 14. März 2006, liest Vladimir Vertlib um 19 Uhr in der Hauptbücherei am Gürtel, Urban-Loritz-Platz 2a, 1070 Wien, aus dem besprochenen Band. Der Eintritt ist frei

Nach dem Mahl redet man über den Totschlag, den der Gastgeber vor zwei Jahrzehnten verübt hat. Er ist einer der drei Menschen, die offen legen, was ihnen und den ihren widerfahren ist; es ist eine der drei Lebensgeschichten, die Vladimir Vertlib in seinem Band Mein erster Mörder gestaltet. Die realen Hintergründe, die tatsächlichen Biografien und seine Erfindungszusätze verdichtet er zu packenden, oft schrecklichen Schicksalsberichten. Die einzelnen historischen Details, betont seine vorangestellte Erklärung, sind "der Dramaturgie der Texte untergeordnet". Die Gewährsleute teilen ihre Vergangenheit mit, Vertlib arrangiert. Die Ereignisse erstehen aus der Sicht der Betroffenen und in der Ordnung des Weitererzählers. Der Ton der Berichterstattung verweist auf das Authentische, zugleich wird das Perspektivische jeder Schilderung dadurch in Erinnerung gerufen, dass Vertlib einige Male ausführt, wie dem Erzähler erzählt wird.

Die Menschen, um die es geht, geraten in eine Zwischenexistenz, stehen dauernd, so oder so, außerhalb einer Gemeinschaft. Verfolgung und - dagegen - Verheimlichung, Flucht bestimmen ihre Lebenswege. Das Verhör wird ihnen als eine existenzielle Kommunikationsform aufgezwungen, die das Gehör, das sie beim Weitererzähler finden, im Nachhinein zwar nicht auszugleichen, aber immerhin wohl zu lindern vermag. Der damals zweiundvierzig Jahre alte Leopold Ableitinger hatte sich Mitte der Achtzigerjahre im Affekt, unter unglücklichen Umständen eines Totschlages schuldig gemacht. Nach dem Abendessen, zu dem er geladen hat, spricht er von seiner Tat, der Haft, den Albträumen: "Er habe trotzdem nicht genug bezahlt. Es sei nie genug", mehr sei dazu nicht zu sagen. Doch dann kommt er auf ein lange zurückliegendes Erlebnis; es werde, meint er, "alle Ihre Fragen beantworten, auch jene, die Sie nicht stellen wollten". Seine Schilderung lässt kleine Verhältnisse im Nachkriegsösterreich erstehen, ein Familiengeheimnis, das aus den Tagebüchern der Großtante herauszulesen ist, die Ermordung ungarischer Juden im Frühling 1945, das Verhalten des Vaters, das den nachforschenden Jungen aus der Bahn wirft.

Der zweite Teil, Ein schöner Bastard, spielt im Tschechischen und setzt mit einer Schlüsselszene ein. Friedrich Reisner wird 1945 am Tage der Befreiung fast als Deutscher gelyncht und im letzten Moment von einem Halbwüchsigen gerettet: Er sei doch jener Bedrich, dem die Deutschen das Geschäft weggenommen haben, weil seine Mutter Jüdin war. Deutscher sei er, erklärt Friedrich, und Tscheche auch, den Nazibesatzern habe er, der gläubige Christ, als Halbjude gegolten, seine Frau wie seine Tochter als Tschechin: "Nun ist den Damen und Herren Totschlägern freigestellt, in mir zu sehen, was ihnen beliebt." "Gott schütze uns vor Bastarden", ruft einer in der Menge, die schließlich auseinander geht. Ein Ende der Drangsalierungen bedeutet dies auf die Dauer nicht, nach dem Nazihorror kommt kommunistischer Terror. Friedrich und seine Familie befinden sich im Laufe des 20. Jahrhunderts mehrmals auf der falschen Seite einer Grenze. Es ist die längste Geschichte in Vertlibs Band, die am weitesten ausholt, vom jüdischen Urgroßvater in einem Dorf in Österreichisch-Schlesien bis ins Wien der 1970er-Jahre. Und es ist die bedrückendste Geschichte, weil sie - egal, wer gerade an der Macht ist - Schikanierung auf Totschlag und Fremdenhass auf politische "Säuberung" folgen lässt.

Wegen des "Versuchs der Entziehung von der Wehrpflicht" verurteilt 1940 ein Militärgericht in Wien den jungen Robert Hamminger bedingt zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus, bei Nichtbewährung sei die Strafe zu verbüßen, und zwar "nach dem Endsieg". So lautet der Titel der dritten Lebenserzählung, die Vertlib überliefert. Er zeichnet nach, wie Robert 1939 mit seinem halb jüdischen Freund Karl nach Jugoslawien flüchtet. Sie wollen nach Palästina, schaffen es nicht über die griechische Grenze, werden verhaftet, von Ljubljana aus nach Italien freigelassen. Das gemeinsame Unternehmen endet in Triest, und nach dem Krieg stellen sie fest, dass sie gegen ihren Willen in gegnerischen Armeen kämpfen mussten. In Hamburg erhält Robert 1966 Besuch vom Verfassungsschutz, ein bundesdeutscher Beamter liest die Verurteilung von 1940 vor: "Bei Nichtbewährung ist die Strafe nach dem Endsieg zu verbüßen."