Mehr als vier würde er nicht übereinanderstapeln, erklärt Stefan, als er mit zwei geschickt getürmten Rollern durch die Gassen jagt. Eine Hand hält das Konstrukt zusammen. Die andere scrollt am Smartphone auf der Suche nach der nächsten Beute. Ein Fuß balanciert geübt auf dem untersten Steg. Der andere treibt an. "Für mich ist das wie Pokémon Go mit Geld verdienen", scherzt er.

Stefan ist einer jener sogenannten Juicer oder Charger, die abends ausschwärmen, um die vielen E-Scooter, die seit dem vergangenen Jahr nicht nur Wiens Stadtbild prägen, einzusammeln und aufzuladen. Während die wachsende Leihroller-Nutzerschaft noch schläft, stehen die Juicer bereits in den frühen Morgenstunden wieder auf den Beinen, um die Scooter bereitzustellen.

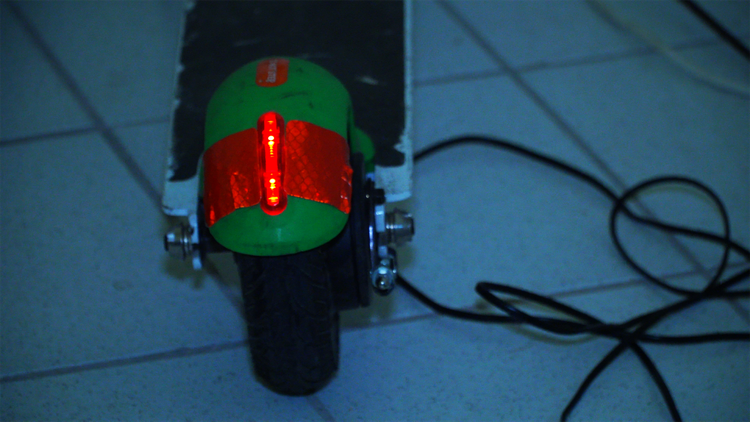

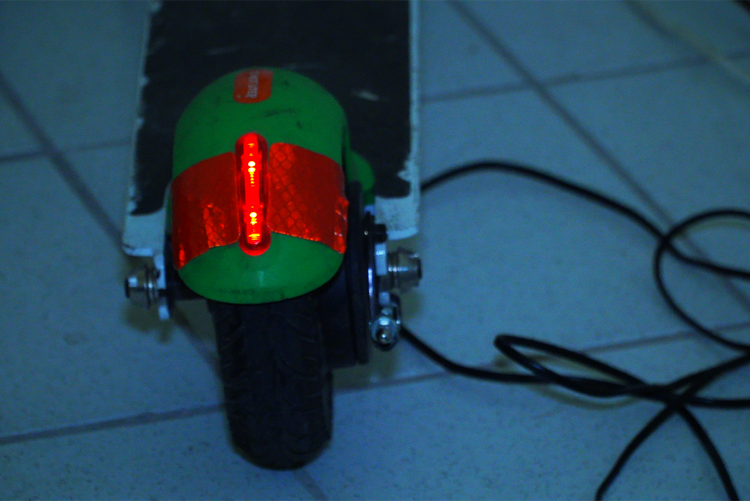

"Manchmal schlafe ich in zwei Etappen. Nach dem Einsammeln ab Mitternacht bis um halb vier ungefähr. Dann fahre ich mit einem Scooter ins Lager und fange mit dem Ausliefern an", erzählt Stefan, der hauptberuflich in einem Supermarkt arbeitet. "Um 6:30 bin ich wieder im Bett und stehe um 11:30 wieder auf." Seine Ambition: Juicen professioneller auszuüben. Dafür hat er nun einen Leiterwagen gekauft und einen kleinen Stellplatz mit Strom im Zentrum gemietet. Allein ist er mit der Idee nicht. Schräg gegenüber seines Lagers türmen sich zwei Dutzend Scooter eines Konkurrenten, die ebenfalls gerade laden.

Was lockt, ist die Aussicht auf schnelles Geld. Für jeden geladenen E-Scooter winken circa fünf Euro. Stefans Drive ist spürbar. Er sieht sich als Profiteur eines Marktes, den es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab und der aus einem regelrechten Boom um neue Mobilitätslösungen entstanden ist. Leihautos, Leihräder, Leihroller, für jeden Meter gibt es ein passendes Leihvehikel.

Die große Wette

Stefan ist mit seinen finanziellen Fantasien nicht allein. Das gesamte Geschäft mit den Leih-Scootern ist eine Zukunftswette um Summen, die in die Milliarden gehen. Der Firmenwert des kalifornischen Anbieters Bird stieg in weniger als einem Jahr auf zwei Milliarden Dollar an. Googles Mutterfirma Alphabet sowie Transportanbieter Uber investierten 2018 zusammen 335 Millionen Dollar in Lime. Und hinter dem Mitbewerber Hive stehen die Autoriesen BMW und Daimler. Weltweit haben Leih-Scooter mehrere hundert Städte erobert. Allein in Wien teilen sich bereits sechs Anbieter die Gehsteige.

Derzeit kennen die Konkurrenten nur ein Geschäftsziel: Wachstum. Dem STANDARD wollte keine der befragten Firmen konkrete Zahlen nennen, doch aus den Antworten geht hervor, dass noch niemand Gewinne verbucht. Ob die Scooter-Verleiher je profitabel werden können, hängt vor allem davon ab, ob man die Roller über die Leihgebühr von derzeit einem Euro Grundpreis und 15 Cent je Minute je refinanzieren kann.

Aktuell dürfte sich das nicht ausgehen, wie eine Kalkulation des Techblogs The Verge zeigt. Dort rechnet man am Beispiel von Bird vor, dass der Einkauf eines Scooters etwa 360 Dollar kostet. Bei einer durchschnittlichen Tagesauslastung von 3,5 Fahrten von rund zehn Minuten lässt sich demnach ein Gewinn von etwa 60 Dollar pro Monat erzielen.

Allerdings kämpfen die Anbieter noch mit der Lebensdauer ihrer Vehikel, die nach einer Untersuchung in der US-Stadt Louisville auf im_Schnitt 29 Tage geschätzt wurde (was der betroffene Anbieter dementierte). Ein in Wien tätiger E-Scooter-Vermieter sagt, er habe in einem halben Jahr Betrieb noch keinen Roller komplett ersetzen müssen. Jedenfalls gehen die Anbieter dazu über, die Scooter nach eigenen Ansprüchen anfertigen zu lassen, statt auf Modelle für Privatnutzer zurück zu greifen. Limes neuester Roller soll sechs Monate Betrieb überleben. Neben dem starken Wettbewerb kommt erschwerend hinzu, dass viele Städte mit dem Blick auf die hohen Leihrädermüllberge der vergangenen Jahre die Anzahl der Leihscooter seit Beginn limitieren. In Wien sind maximal 1500 pro Anbieter zugelassen. Diese Marktlimitierung führt dazu, dass die Firmen versuchen, zunehmend mehr Städte zu erschließen, um für potentielle Investoren interessant zu werden. So gibt es mittlerweile auch in Linz fünf E-Scooter-Verleiher.

Dies betrifft auch die Wartung der Roller, die in den meisten Fällen ausgelagert wird. Während manche Anbieter große Auftragnehmer für das Einsammeln und Laden bezahlen, können bei den Marktführern Lime und Bird auch Einzelpersonen zu Juicern oder Chargern werden. Anmelden kann man sich unkompliziert per App. Wann und wie viel man arbeitet, bleibt jedem selbst überlassen. "Eine dezentrale Jucier-Community ist die effizienteste Möglichkeit, E-Scooter abzuholen, die in der ganzen Stadt verteilt sind", heißt es bei Lime dazu.

Prekärer Job

Arbeitnehmervertreter sehen das kritisch. Für sie ist dieser Job ein typisches Beispiel für die Gig-Economy, wie man sie von Essensauslieferdiensten wie Foodora oder Reinigungsservices wie Extrasauber kennt. Einerseits sei die Entlohnung so angesetzt, dass sich allein damit kaum ein Lebensunterhalt finanzieren lässt, rechnet Veronika Bohrn-Mena, Expertin für atypische Arbeitsverhältnisse bei der Gewerkschaft für Privatangestellte: "Bei einer Bezahlung von fünf Euro pro Scooter müsste man vier Scooter pro Stunde einsammeln, aufladen und ausliefern, um auf einen Nettoverdienst von zehn Euro die Stunde zu kommen."

Dazu kommt die saisonal unterschiedlich starke Nachfrage nach Scootern und die mühseligen Arbeitzeiten abends und morgens. Außerdem legen die Anbieter die Prämien selbst fest – können sie also auch jederzeit ändern. Diese werden auch nur dann vollständig auszahlen, wenn alle Juicer-Kriterien erfüllt wurden.

Zur finanziellen Unsicherheit kommt, dass die Firmen immer öfter versuchen, die unternehmerische Verantwortung und das Risiko auf einzelne Arbeitende abzuwälzen. Das ist bequem für Konzerne und spart Kosten für Personal und Versicherungen, erklärt Bohrn-Mena.

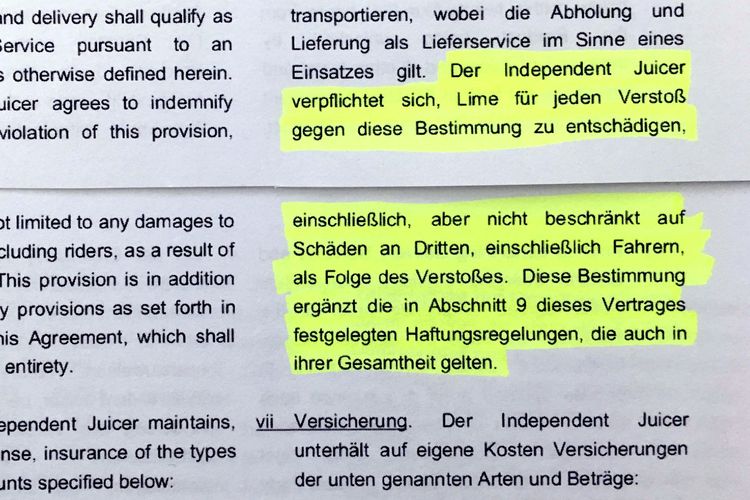

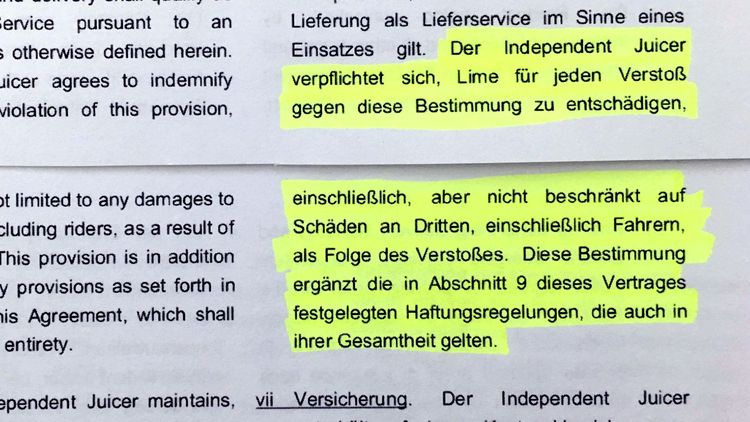

Während die Unternehmen das Juicen als flexible Arbeit mit flotter Zuverdienstmöglichkeit bewerben, wird spätestens beim Lesen der Verträge klar, dass es sich um ein prekäres Arbeitsverhältnis handelt. Wie aus dem Vertrag von Lime hervorgeht, nehmen Auftragnehmer sämtliche rechtlichen und finanziellen Risiken auf sich: Juicer und Charger sind selbstständige Gewerbetreibende, müssen sich selbst versichern und Steuern zahlen. Sie haften für verursachte Sachschäden und auch dann, wenn bei der Ausführung ihrer Arbeit Menschen verletzt werden. Sei es direkt oder wenn Nutzer mit von Juicern beschädigten Scootern verunfallen. "Ich würde wirklich niemanden empfehlen sich auf diese Tätigkeit als Juicer zu diesen Bedingungen einzulassen", sagt die Expertin.

Das Problem mit "Freunden"

Sauer stößt ihr auch die Art auf, mit der um Juicer geworben wird. "Mit Freunden macht es mehr Spaß", heißt es etwa in den Anmeldeinformationen Limes. Dass man selbst und auch alle mitwirkenden Freunde einen Gewerbeschein benötigen, liest man zumindest bei Lime erst im klein gedruckten Vertrag. "Die spezifische Regelung hängt von den nationalen Gegebenheiten ab. So kann ein Juicer als Selbstständiger registriert sein oder ein Unternehmen besitzen", erläutert der Anbieter auf Nachfrage. "Wir bitten unsere Juicer-Community, Freunde zur Teilnahme zu ermutigen. Dadurch bauen wir unsere Juicer-Community stetig aus."

Wie viele Juicer und Charger in Wien tätig sind, lässt sich nur erahnen. In beiden Fällen kann man für mehrere Anbieter gleichzeitig tätig sein. Bird war im Rahmen der Recherche für keine einzige Stellungnahme zu gewinnen. Von Lime heißt es, dass auf den fast 170 Standorten "Zehntausende" Juicer aktiv sind. Rechnet man mit 20.000 Juicern, wären das durchschnittlich 120 pro Standort. Nachdem Wien jedoch die elftgrößte Stadt im Portfolio ist, könnte man von ein paar hundert Menschen ausgehen, die mit der Aufladen der Tretroller zusätzliches Geld verdienen.

Stimmt diese Rechnung, bedeutete dies, dass die meisten Juicer schwarz tätig sind. Laut Wirtschaftskammer Österreich sind in Wien insgesamt nicht mehr als 46 dieser Dienstleister angemeldet. Ein Ungleichgewicht, das auch Juicer Stefan beklagt. "Das ist ein Problem, das bei beiden Anbietern herrscht – das immer wieder ‚Freunde‘ mithelfen. Was nicht gerade fair ist. Denn wir sind angemeldet. Müssen Versicherung zahlen", sagt der selbst ernannte Workaholic während einer kurzen Verschnaufpause mit einem Kollegen. "Aber das ist in jedem Gewerbe so, dass da immer ein paar schwarze Schafe unterwegs sind."

Diesen "schwarzen Schafen" müsse jedoch klar sein, dass im Fall einer Prüfung nur sie selbst haften, so die Auskunft der WKO. Hier droht ein Verwaltungsstrafverfahren. Die Unternehmen, die von den günstigen selbstständigen Auftragnehmern profitieren, müssen weder einen Nachweis einholen, noch sind sie dafür verantwortlich, dass ihre Auflader gesetzeskonform handeln.

Spiel auf Zeit

Eines haben die Auflader und die Anbieter gemeinsam, wie zwischen den Zeilen herauszulesen ist. Der Verleih von E-Scootern wird sich nur für die wenigsten langfristig auszahlen. Während Lime, Bird und Co künftige Preisanpassungen nicht ausschließen, um in die schwarzen Zahlen zu rollen, bevor die Investoren abspringen, muss Stefan noch eruieren, wie gut sich zwei Jobs auf Dauer jonglieren lassen. An dem Abend, an dem ihn DER STANDARD begleiten durfte, schauten 70 Euro heraus. Brutto. Kein schlechtes Geld, sagt er, obgleich er schon bessere Tage hatte.

Er ist überzeugt, dass sich der Markt konsolidieren wird. Er stehe selbst mit einem neuen Anbieter in Verhandlungen über ein Exklusivrecht. Da habe sich gezeigt, dass bereits einige sehr professionelle Auflader tätig sind. "Schau ma mal", sagt er in Bezug aufs Juicen – mit Schweißperlen und Lächeln im Gesicht. "Vielleicht arbeite ich in einem halben Jahr wieder weniger." (Zsolt Wilhelm, Georg Pichler, 27.4.2019)