Salt Lake City – "Pando" ist der Name eines Organismus, der Rekorde bricht und Definitionsgrenzen verschwimmen lässt. Es handelt sich um eine Pflanze, die im US-Bundesstaat Utah gewachsen ist, eine Fläche von 43 Hektar in Anspruch nimmt, tausende von Jahren auf dem hölzernen Buckel hat und sowohl zu den ältesten als auch zu den schwersten Organismen der Erde gezählt wird. Nun droht Pandos Epochen übergreifende Lebensgeschichte aber zu Ende gehen, warnen US-Forscher. Schuld daran ist wieder einmal – wenn auch indirekt – der Mensch.

"Wald aus einem Baum"

Einen exotischen Anblick darf man sich übrigens nicht erwarten: Wer Pando besucht, hätte den Eindruck, durch einen ganz normalen Wald zu gehen. Die Bäume – genauer gesagt handelt es sich um Amerikanische Zitterpappeln (Populus tremuloides) – sind jedoch keine Individuen. Sämtliche über 47.000 Stämme sollen einem einzigen Wurzelgeflecht entstammen, das immer wieder neue Sprösslinge austreibt.

Die Stämme sind genetisch identisch. Es handelt sich also um eine durch vegetative Vermehrung zustande gekommene Klonkolonie respektive um einen "Wald aus einem Baum", wie Pando auch gerne genannt wird. Der Name selbst ist lateinisch und bedeutet wörtlich "Ich breite mich aus" – eine passende Bezeichnung, zumindest für den bisherigen Werdegang der Pflanze.

In der Rekord-Liga

Im Pflanzenreich sind derlei Superorganismen keine Seltenheit. Ähnliche Kolonien kennt man unter anderem von Eichen in Kalifornien, Eukalyptusbäumen in Australien oder "Old Tjikko", einer Fichtenkolonie in Schweden. Sie alle sind zugleich Mitbewerber um den Titel des ältesten Organismus auf Erden: Schätzungen für Pando und einige seiner Konkurrenten reichen von knapp 10.000 bis gar 80.000 Jahren, auch wenn Letzteres mittlerweile nicht mehr als wahrscheinlich gilt.

Zugleich führt Pando das Ranking der schwersten bekannten Organismen an: Insgesamt soll es die Kolonie auf etwa 6.000 Tonnen bringen. Solche Angaben sind freilich mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Sie gehen davon aus, dass tatsächlich der ganze Klonwald eine zusammenhängende Einheit bildet. Der deutsche Botaniker Stefan Dressler vom Senckenberg-Forschungsinstitut beispielsweise ist eher skeptisch: "Wie will man das beweisen, dass nicht ein Teil abgetrennt ist?"

Hier nagt nicht nur der Zahn der Zeit

Was Dressler hingegen nicht anzweifelt, ist die akute Bedrohungslage, auf die in einer diese Woche im Fachmagazin "Plos One" erschienenen Studie hingewiesen wird. Der Zyklus, in dem das Wurzelgeflecht für absterbende Stämme neue ausbildet, wird unterbrochen, weil Hirsche die neuen Triebe abweiden. Insbesondere Maultierhirsche (Odocoileus hemionus) tun sich hier hervor.

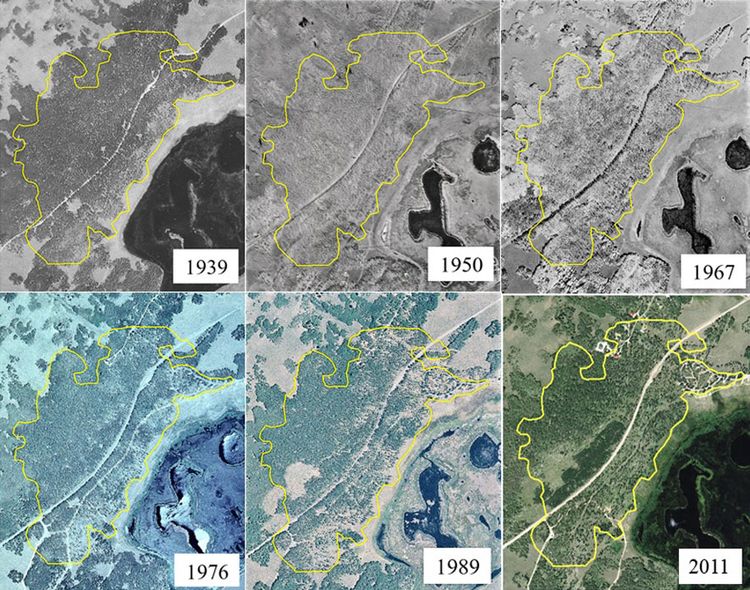

Paul Rogers und Darren McAvoy von der Utah State University demonstrieren anhand von Luftbildern, die 72 Jahre zurückreichen, den Schrumpfungs- beziehungsweise Ausdünnungsprozess Pandos, der seinem Namen damit nicht mehr gerecht wird. Der Prozess begann laut den Forschern mit der Erschließung des Gebiets, insbesondere für die Jagd.

Der Effekt ist auch aus hiesigen Breiten bekannt: Der Wildbestand wird künstlich hochgehalten, zugleich möchten die menschlichen Jäger diesen aber exklusiv für sich und sorgen dafür, dass die natürlichen Feinde der Hirsche, etwa Wölfe, aus der Region ferngehalten werden. Das Ergebnis muss dann die Pflanzenwelt ausbaden.

Bild nicht mehr verfügbar.

Vor drei Jahren führten die Forscher einen Versuch durch und teilten Pando in Sektoren ein, die teils durch Zäune geschützt waren, teils offenstanden. Wo die Hirsche ausgesperrt waren, konnte sich der pflanzliche Superorganismus tatsächlich erholen. Allerdings funktionierte die Methode nur bei der Umzäunung kleiner Stücke. Ein größer angelegter Wiederholungsversuch brachte frustrierende Ergebnisse: Je länger der Zaun, desto höher auch die Chance auf eine Schwachstelle – und die Hirsche finden diese offenbar immer.

Die Folgerung, die die Forscher daraus ziehen, ist eindeutig: Der zum Pläsier des Menschen künstlich hoch gehaltene Hirschbestand muss wieder auf natürliche Größenordnungen zurückgefahren werden. Ansonsten komme es zur "Tragödie", dass ein viele tausend Jahre alter Organismus nach bloß einem halben Jahrhundert menschlicher Einmischung am Ende ist. (jdo, 21. 10. 2018)