Anfang der 1960er-Jahre wuchs die Wirtschaft in Österreich und die Nachfrage an Arbeitskräften nahm zu. Die Türkei kämpfte zur selben Zeit mit politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die eine hohe Arbeitslosigkeit mit sich brachten. Der 15. Mai 1964 wurde schließlich zur Geburtsstunde der sogenannten "Gastarbeiter". An diesem Tag schlossen Österreich und die Türkei ein Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte ab. Potentielle Arbeiterinnen und Arbeiter konnten sich in der Türkei bei der Anwerbestelle bewerben. Knapp zehn Jahre später, 1973, kam es dann zum Anwerbestopp, ausgelöst durch die Ölkrise. In dieser Zeit setzte der sogenannte Familiennachzug ein.

Denn viele Arbeitskräfte, die zwischen Österreich und der Türkei hin- und herpendelten, beschlossen damals unter den Vorzeichen einer drohenden Rezession ihr Leben endgültig rund um den neuen Arbeitsplatz zu etablieren. Meist migrierten Türkinnen und Türken aus ländlichen, konservativen Gebieten der Türkei. Es migrierte auch eine beachtliche Zahl an Kurdinnen und Kurden. Sie hatten gemeinsam, dass die Infrastruktur ihrer Herkunftsregionen über Jahrzehnte vernachlässigt worden war und sie in Armut lebten. Beide Gruppen wurden in der Türkei, aus unterschiedlichen Gründen, diskriminiert. Denn für ländliche, bildungsbenachteiligte und traditionalistische Türkinnen und Türken hatte die damalige kemalistische Türkei ebenso wenig übrig wie für widerspenstige Kurdinnen und Kurden.

Welches Leben erwartete Gastarbeiter in Österreich?

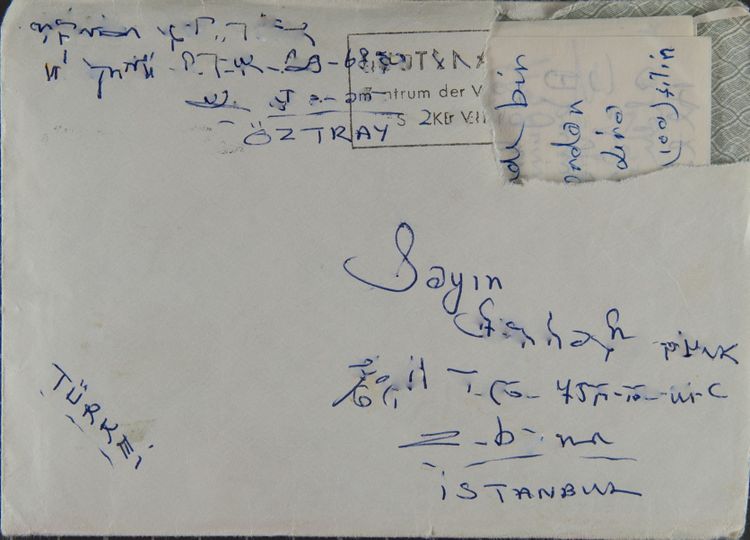

Die Lebensgeschichten dieser Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind es, die mich in meinem Forschungsprojekt interessieren. Anhand der Auswertung von Biografien, Fotografien, Briefen und durch persönliche Interviews möchte ich die Menschen kennenlernen, die zwischen 1960 und dem Ende der 1980er nach Österreich kamen. Ich möchte wissen: Welches Leben erwartete sie hier und was hat sich in der Zwischenzeit verändert?

Als die ersten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Österreich eintrafen, fanden sie zunächst harte Arbeitsbedingungen und schlechte Wohnverhältnisse vor. Im Rückblick sehen wir, dass nicht nur die gesundheitlichen (zum Beispiel Einschränkungen des Bewegungsapparats und Depression), sondern auch die sozialen Folgekosten für diese hoch waren. Als ein bedeutsames soziales Problem erwies sich etwa die schwierige Beziehung der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zu ihrer Folgegeneration. Aufgrund der belastenden Arbeits- und Wohnsituation wurden viele Gastarbeiterkinder zwischen der Türkei und Österreich hin und her geschickt, ein Phänomen, das in der Literatur oft mit dem Stichwort "Kofferkinder" bezeichnet wird.

Sprachkenntnisse und Integration noch kein Thema

Der politische und ökonomische Diskurs der 60er- und 70er-Jahre verlor übrigens noch kein Wort über die Wichtigkeit von Sprachkenntnissen und Integration. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sollten jung, gesund und kräftig sein. Sie waren willkommen, sofern sie fleißig arbeiteten. In der Folge – aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse – verstrickten sich die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in eine belastende Abhängigkeit von ihren heranwachsenden, zunehmend mehrsprachigen Kindern und helfenden Institutionen. Das österreichische Leben außerhalb des Arbeitskontextes war für die meisten eine undurchsichtige Aufgabe, der sie sich sprachlos und unmündig stellen mussten.

Stereotype hüben und drüben

Die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die in Wirklichkeit längst keine Gäste mehr waren, litten unter der Ambivalenz ihrer Situation. Im neuen Land oftmals mit Isolation und Einsamkeit konfrontiert, gaben sie sich andererseits größte Mühe, sich gegenüber den "Zu-Haus"-Gebliebenen nicht anmerken zu lassen, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatten. Wer in der Türkei geblieben war, hatte genügend eigene Sorgen, so die Überlegung vieler Auswanderer. Zudem hatte man viel Hoffnung in sie gelegt und sie wollten dem Bild entsprechen, das man sich in der Türkei von Europäern machte. Schicke Kleidung, ausreichend Essen und moderne technische Geräte wurden zu wichtigen Indikatoren für den Erfolg in Österreich.

Die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter versuchten sich dem anzupassen, was dazu führte, dass sie in der Türkei häufig karikiert wurden. So ist im türkischen Kino der Typus des Almancı (eine abwertend konnotierte Bezeichnung für in Europa lebende türkeistämmige Menschen) bis heute allgegenwärtig: ein Mann mit Hut und Krempe, Anzug mit Krawatte, ein Auto. Ein Beispiel für diese Darstellung aus den Siebzigern ist der Film "Fröhliche Blicke" des türkischen Regisseurs Ertem Eğilmez, der auf Youtube zu finden ist. Das weibliche, cineastische Pendant ist die in der Türkei zurückgelassene arme Frau, die sich sexueller Belästigungen ihrer Dorfgenossen nicht erwehren kann.

Auch in Österreich hatten die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter mit vornehmlich klischeehaften Bildern zu kämpfen: Immer wieder wurden sie als Männer am Bahnhof oder im Arbeitskittel dargestellt. Frauen waren in diesem Bild entweder abwesend oder Kopftuchträgerinnen, wodurch ihr vermeintliches "Unterdrückt-Sein" ikonographisch festgelegt wurde. Die Fremdzuschreibung, dass sich die anderen hüben und drüben ein stereotypes Bild von einem machen, ist bis heute das Schicksal der meisten Migrantinnen und Migranten. Damit hat die Ambivalenz des migrantischen Alltags nichts an Schärfe verloren. Einerseits wollen Migrantinnen und Migranten zeigen, dass ihre Migration erfolgreich war, andererseits ist ihnen wichtig, dass die zahlreichen Schwierigkeiten gesehen und anerkannt werden.

Eltern und Kinder wurden sich fremd

Diese Ambivalenz betrifft auch die Nachfolgegeneration, also die Kinder und Enkel der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Zu Beginn der Arbeitsmigration in den 60er und 70er Jahren kam es oft zu Entfremdungserscheinungen zwischen Eltern und Kindern. Viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sahen ihre Kinder einmal im Jahr oder jedes zweite Jahr im Sommer, eine Situation mit Folgen für die Eltern-Kind-Beziehung. Teilweise erkannten Eltern und Kinder sich nicht wieder und Kinder nannten ihre Eltern "Tante" oder "Onkel".

Bei meinen Gesprächen mit Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zeigt sich bis heute, wie wichtig ihnen das Verständnis der eigenen Kinder, aber auch der österreichischen Bevölkerung, für die Entscheidung zur Migration ist. Fast alle meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bereuen ihre Entscheidung nach Österreich ausgewandert zu sein nicht. Ihrer Meinung nach bestand damals einfach keine andere Wahl. Sie bedauern aber, dass ihre Kinder in Österreich Erfahrungen mit Rassismus und Ausgrenzung machen mussten.

Das Problem der Migration als Problem

Erschwert wird jeder Migrationsdiskurs bis heute durch die Dominanz zweier Extrem-Positionen: Migrantinnen und Migranten werden entweder unter xenophoben Vorzeichen attackiert oder zwanghaft in Schutz genommen. Die einen meinen es unbedingt gut mit den Migrantinnen und Migranten und blenden deren eventuell problematische Ansichten dabei aus, während die anderen ihren Rassismus mehr schlecht als recht hinter ökonomischen oder sozial-politischen Gründen verstecken. Beiden Positionen ist gemeinsam, dass Migration ausschließlich als Problem betrachtet wird. Nüchtern betrachtet lässt sich allerdings festhalten, dass Österreich nicht nur schlechte Erfahrungen mit Migration gemacht hat und Menschen mit Migrationshintergrund keineswegs nur Opfer sind. Kommen Migrantinnen und Migranten selbst zu Wort, zeigt sich bei näherem Hinsehen, dass es oft wieder nur Vertreterinnen und Vertreter gewisser Vereine oder Organisationen sind, die für Interessen eintreten, die sich nicht zwingend mit denen der je einzelnen Individuen decken.

Die individuelle, subjektive und selbstkritische Migrantenstimme findet im öffentlichen Diskurs aber kaum Gehör. Dabei bilden Migrantinnen und Migranten keine homogene Gruppe. Sie haben unterschiedliche Haltungen und tragen alle ihre je eigenen Ambivalenzen mit sich herum. Oft teilen sie jedoch bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Hautfarbe oder Sprache, wodurch sie zu "sichtbaren" oder stigmatisierten Personen werden und entsprechend zur Zielscheibe für rassistische Attacken. Homogen sind aber nicht ihre Haltungen und ihr Aussehen, sondern homogenisierend sind jene Blicke, durch die sie erst zu "anderen" werden. (Faime Alpagu, 28.8.2018)