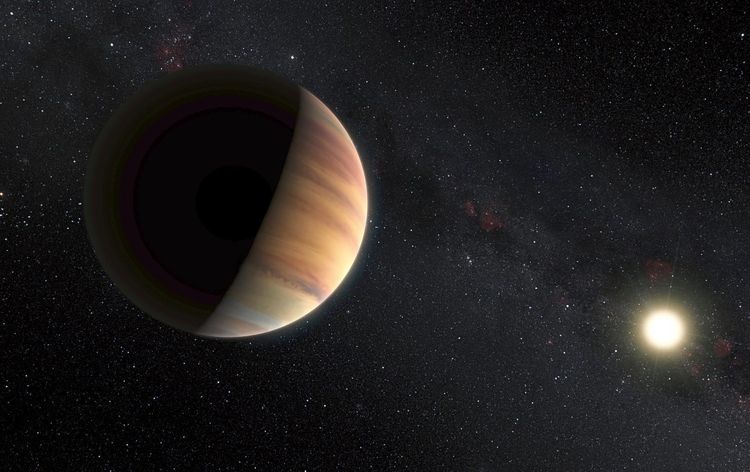

Künstlerische Darstellung von 51 Pegasi b, auch Dimidium genannt. 1995 wurde er als erster Exoplanet entdeckt und begründete die Klasse der "Heißen Jupiter".

Schon in der griechischen Antike haben sich die Gelehrten gefragt, ob es neben der Erde noch andere Welten gibt. Im Mittelalter spekulierten Forscher und Geistliche gleichermaßen darüber, ob andere Sterne auch Planeten haben oder nicht. Erst 1995 fanden zwei Schweizer Astronomen endlich die Antwort auf diese jahrtausendealte Frage. Michel Mayor und Didier Queloz entdeckten einen Planeten, der den 51 Lichtjahre entfernten Stern 51 Pegasi umkreist. Aber eigentlich hätten wir schon ein wenig früher über die exosolaren Planeten Bescheid wissen können.

Lange Zeit hatte man keinerlei Aussichten, die Planeten anderer Sterne entdecken zu können. Es gab keine technischen Mittel, um entsprechende Beobachtungen anzustellen. Erst im 20. Jahrhundert war man so weit, sich mit großen Teleskopen auf eine wissenschaftliche Suche zu machen.

Verräterische Schwankungen

Die Anwesenheit eines Planeten verursacht kleine Schwankungen des Sterns, und er bewegt sich von der Erde aus gesehen in periodischen Abständen auf uns zu und von uns weg. Dadurch passiert mit dem Licht des Sterns das, was auch mit dem Sirenenton eines an uns vorbeifahrenden Polizeiautos passiert. Die Schallwellen werden zu einer höheren beziehungsweise niedrigeren Tonhöhe gestaucht oder gedehnt, je nachdem, ob das Auto auf uns zu- oder von uns wegfährt. Beim Licht des Sterns gibt es durch seine Bewegung eine Verschiebung der Wellenlänge in Richtung des roten beziehungsweise blauen Bereichs des Lichtspektrums.

Aus diesen Schwankungen im Licht kann man auf die Existenz und die Eigenschaften eines Planeten schließen. Genau danach machten sich in den 1980er-Jahren einige Teams aus den USA und aus Kanada auf die Suche. Jahrelang beobachteten sie jede Menge Sterne, sammelten jede Menge Daten – und wurden trotzdem von zwei Schweizer Astronomen geschlagen, die Mitte der 1990er-Jahre recht spät in das Rennen um die Entdeckung des ersten Exoplaneten eingestiegen waren.

Sonnensystem als Schablone

Im Rückblick ist der Grund dafür leicht zu erkennen. Man war so sehr davon überzeugt zu wissen, was man entdecken würde, dass man die eigentliche Entdeckung verpasste. Im Gegensatz zum Schweizer Team waren die anderen Astronomen nicht offen genug für eine wirklich neue Entdeckung. Damals kannte man ja nur die Planeten unseres eigenen Sonnensystems: Vier kleine Planeten – Merkur, Venus, Erde und Mars – besetzen das innere Sonnensystem, weiter außen ziehen vier große Himmelskörper – Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun – ihre Runden. Das ist zu erwarten, denn in Sonnennähe gab es vor allem Staub als Baumaterial für die Planeten; weiter entfernt, wo es kühler war, gab es neben dem Staub aber auch Eispartikel. Dort konnten die Planeten also auch massereicher werden, und deswegen finden wir bei uns keine großen Planeten im inneren Sonnensystem.

Je weiter entfernt sich ein Planet von seinem Stern befindet, desto länger braucht er für einen Umlauf. Die Dauer eines Umlaufs bestimmt aber auch die Periode, mit der der Stern wackelt. Braucht ein Planet etwa zehn Jahre für eine Runde, muss man ein paar Jahrzehnte lang beobachten, um den Stern oft genug wackeln zu sehen, damit man eine Entdeckung machen kann.

Hinderliche Annahmen

Je mehr Masse ein Planet hat, desto stärker bringt er seinen Stern zum Wackeln und desto leichter ist der Effekt zu beobachten. Die Astronomen wussten, dass sie mit ihren Instrumenten nur massereiche Planeten entdecken konnten, und schlossen daraus, dass sie sich auf eine lange Beobachtungszeit einstellen mussten. Sie kümmerten sich daher vorerst auch hauptsächlich um das Sammeln der Daten und nicht um deren Auswertung. Die wäre nicht nur sehr aufwendig gewesen, sondern der vorherrschenden Meinung nach auch unnötig, da sowieso noch nicht genug Information beisammen war, um einen der massereichen Planeten mit langer Umlaufzeit entdecken zu können.

Michel Mayor und Didier Queloz dagegen entwickelten eine Methode, bei der die Daten automatisch, schnell und effizient direkt nach den Beobachtungen analysiert werden konnten. Sie fanden damit schon nach kurzer Zeit den Planeten, den es eigentlich nicht geben durfte: einen großen, massereichen Himmelskörper, vergleichbar mit unserem Jupiter, der sich aber in unmittelbarer Nähe seines Sterns befand. Der Abstand betrug nur acht Millionen Kilometer, deutlich weniger als die Distanz zwischen Sonne und Merkur. Die Kollegen von Mayor und Queloz waren natürlich skeptisch, aber unabhängige Beobachtungen bestätigten den Fund. Und als die konkurrierenden Teams daraufhin ihre lange angesammelten Daten untersuchten, entdeckten sie dort ähnlich "unmögliche" Planeten.

Wandernde Planeten

Heute wissen wir, dass Planeten nicht unbedingt dort bleiben müssen, wo sie entstanden sind. Sie können durch Wechselwirkung mit den während der Entstehungszeit eines Sonnensystems noch zahlreich vorhandenen Planetesimalen durch ihr Planetensystem wandern, sich ihrem Stern nähern oder davon entfernen. Dieses Phänomen der "planetaren Migration" ist von fundamentaler Bedeutung, wenn man die Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen verstehen will. Es hat auch in der Vergangenheit unseres eigenen Sonnensystems eine wichtige Rolle gespielt.

Bei uns sind die vier großen Planeten nach außen gewandert: Jupiter nur wenig, die anderen weiter – und mit relevanten Folgen. Die Migration der Planeten störte die Asteroiden im jungen Sonnensystem und führte zu einer erhöhten Einschlagsrate auf der Erde. Durch das Eis in den Asteroiden gelangte ein Großteil des Wassers auf unseren Planeten, ohne das die Erde heute ganz anders aussähe. Weiter draußen haben Uranus und Neptun vermutlich sogar ihre Plätze getauscht. Und bei anderen Sternen führte die Migration eben zu "unmöglichen" Planeten wie den von 51 Pegasi – Planeten, die sich heute an einem Ort befinden, an dem sie nicht entstanden sein können.

Fruchtbare Ergebnisoffenheit

All das haben wir erst herausgefunden, als Mayor und Queloz ihre Entdeckung gemacht hatten. Wären sie mit ihren Methoden nicht offen für diese Art unerwarteter Phänomene gewesen, dann hätte es vielleicht noch viel länger gedauert. Andererseits hätten wir auch schon viel früher darüber Bescheid wissen können, wenn die anderen Planetensucher nicht durch ihre vorgefassten Ansichten über die Planetenentstehung eingeschränkt gewesen wären.

Auf der Suche nach etwas Neuem zu sein und es nicht zu finden, weil man nicht damit gerechnet hat, WIE neu etwas sein kann: Das ist vermutlich einer der unangenehmsten Irrtümer in der Wissenschaft: vor allem, weil man ihn erst entdeckt, wenn es schon zu spät ist. (Florian Freistetter, 8.5.2018)