"Service is our success" – mit diesem Slogan hat vor vielen Jahren eine österreichische Fluglinie um Kunden geworben. Das kam gut an. Schließlich weiß es jeder zu schätzen, wenn sich Unternehmen um das Wohl der Käufer bemühen und sich Geschäfte auf freundlichem Terrain abspielen. Doch wer sich heute Service an die Fahnen heftet, verlangt dafür meist Extrageld. Wer nicht extra zahlt, darf auch nicht auf den vollendeten Service hoffen, etwa im täglichen Paketdienstwahnsinn, der es mit der "Zustellung" immer weniger genau zu nehmen scheint.

Service hat mit Personal zu tun, dieses ist jedoch teuer und wird im Dienstleistungssektor absurderweise immer rarer. Welches Unternehmen will seine Arbeitnehmer noch für ein (vielleicht sogar kundenbindendes) Pläuschchen mit dem eben manchmal lästigen Kunden bezahlen? Größtmögliche Effizienz und unbedingt hürdenfreies Weiterarbeiten sind die hehren Vorgaben derer, die mit Argwohn auf Personalkosten starren.

Versteckte Kosten

Wer als Kunde auf die Idee kommt, Fragen zu haben, wird auf die Zahlbank geschoben. Aber selbst wer nur eine Fahrkarte im persönlichen Verkaufsgespräch erstehen will, weil er schlichtweg keine Nerven hat, sich durch die immer fieser gelayouteten und in ihren Anwendungsoptionen möglichst geldraubend aufgebauten Automatendisplayseiten durchzuklicken, muss das.

Service kostet also, was meist nur indirekt klargemacht wird. Wie viele Buttons, die einen Preisnachlass gewähren würden, übersieht wohl der Durchschnittskunde, dem die Warteschlange hinter ihm auf die Pelle rückt? Zunehmend ist immer dort, wo Service groß draufsteht, mitnichten die Kundenliebe drin, sondern vielmehr neue lukrative Verdienstmöglichkeiten. Der Traum des gehetzten Industriestaatenbewohners von der Entlastung nach dem alten, sichtlich ausgehöhlten Motto "Der Kunde ist König" bewahrheitet sich am Ende auch nur als Geschäftsmodell.

Wo hat das angefangen? Vielleicht schon vor Jahrzehnten mit den Selbstbedienungstankstellen. Diese waren billiger als die mit "Service". Wer sich die Finger nicht anpatzen will, muss eben extra zahlen. Die Rechnung ist einfach, und sie wird immer dreister.

Umständliche Bedienung

Der Beispiele gibt es viele: Wer Karten aller Art am Schalter kaufen möchte oder muss, hat – als wäre es das Normalste der Welt – extra Geld zu berappen und zudem Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Wer mit seinem Einkaufs wagen im Supermarkt eine Kassa ansteuert, muss zwar noch nicht extra zahlen (wann kommt das wohl?), aber oft ebenso geduldig Schlange stehen. Von Unternehmensseite wird gewünscht, sich selbst abzukassieren, weil es Personal spart. Der Kunde muss die Waren also selber scannen, das Computerdisplay mit "irgend einer" freien Hand bedienen und selbstredend mit Karte zahlen, denn Rückgeld existiert mangels Kassa natürlich nicht.

Oder: Wer zu Weihnachten das Pech hat, ein Postamt aufsuchen zu müssen, kann zwar in der sich kriegerisch schlängelnden Reihe notorisch auf einen roten "Servicebewertungsknopf" drücken (Aggressionsabbau). Mit Service hat das aber nicht viel zu tun, wenn man – Erfahrungswerte der letzten Jahre – 25 Minuten in seinen Wintermantel schwitzt. Auch am Flughafen sollte jeder bereit sein, sich höchstselbst einzu checken, andernfalls er mit viel Zeit und Geduld im Gepäck auf Reisen gehen muss.

Wer wiederum dem Self-Banking nicht traut und Erlagscheine vorzugsweise am Schalter ein zahlen möchte, muss geradezu erschreckend hohe Bearbeitungsgebühren (fünf Euro) in Kauf nehmen. Auch dass Banken an vielen Standorten personalarme Automatenagglomerate geworden sind, ist ein Bild unserer Tage. Wer bei dieser Do-it-yourself-Kultur – sie hat mit der Versmartung des Alltags vollends Fahrt aufgenommen – nicht mitmachen will oder kann, muss also leider draufzahlen.

Fragwürdige Arbeitsbedingungen

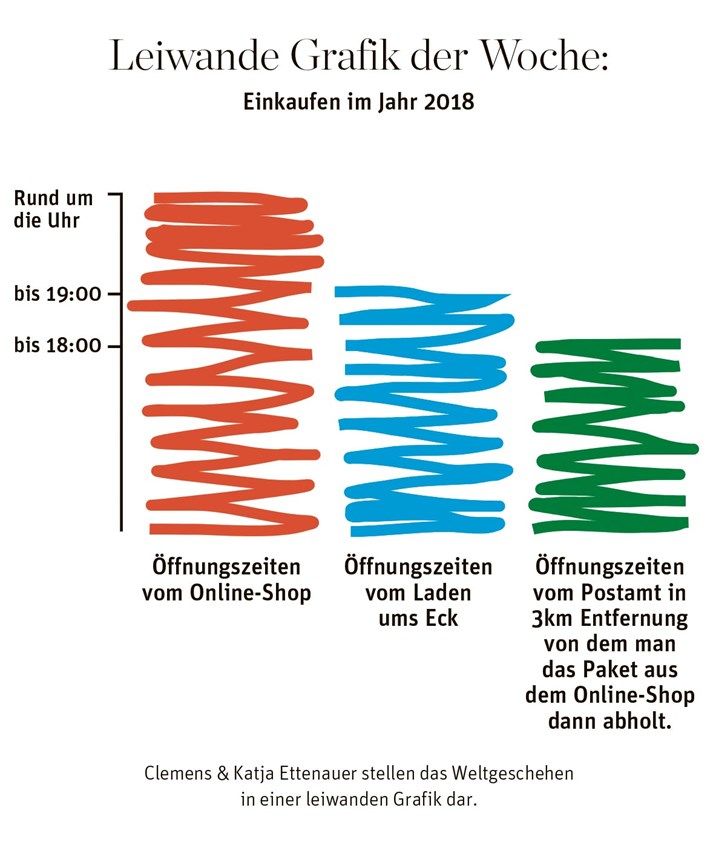

Und weil sich die Servicekultur auch in Geschäften merkbar zurückgezogen hat und dies weiter tut, ersetzen immer mehr Kunden diese analoge Seite des Lebens durch einen digitalen Akt: Onlinebestellungen noch und nöcher beschäftigen Heerscharen von Botenunternehmen. Von Kleidung bis Kühlschrank wird fröhlich nach Hause geliefert, wobei auch hier der Dienstleistungsservice an seine Grenzen stößt bzw. dem unternehmerischen Kalkül gehorcht (siehe Seite 3).

Ist es dem Lieferservicepersonal nach Installation der Fracht nicht mehr möglich, zurückbleibende Styropor- und Kartonberge mitzunehmen, weil er oder sie noch anderes zu schleppen hat, so nimmt man auch das in Kauf. Man hat ja stets Mitleid mit Servicepersonal, das sichtlich unterbesetzt und in engsten Zeitfenstern zu agieren hat.

Und das ist die Crux: "No service is our success" – so müsste der Slogan in Wahrheit lauten. Freundliches, kompetentes Personal ohne Druck ist rar gesät. Und je weniger Personal im Einsatz ist, umso angespannter agiert dieses. Da darf man sich nicht wundern, wenn freundliche Mienen alsbald verbraucht sind.

Arbeitnehmer im Kundendienst werden also verschlissen wie noch nie. Sie sind die Frontkämpfer eines neoliberalen Wirtschaftssystems und die Puffer zonen einer überstrapazierten Servicegesellschaft, in der Zeit eine teure Währung ist, die man hochpreisig abgilt. (Margarete Affenzeller, 23.3.2018)

Beate Hausbichler will jene verteidigen, die vermutlich am wenigsten dafür können: die Boten.