"Steve" lässt Wissenschafter rätseln

Polarlichter entstehen, wenn Luftmoleküle in den oberen Atmosphärenschichten durch die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwinds angeregt werden. Wenn mehr Teilchen einströmen, erhöht sich dementsprechend auch die Leuchtkraft. Ist die Aurora grün, wurden Sauerstoffteilchen in etwa 80 bis 150 Kilometern Höhe zum Leuchten gebracht. Schimmert es dagegen rot, wurden 200 Kilometer hoch gelegene Sauerstoffatome angeregt. Violettes bis blaues Polarlicht zeigt sich, wenn Sonnenteilchen Stickstoffatome in einer Höhe von 150 bis 600 Kilometern anregen, doch dafür sind hohe Energien notwendig, entsprechend seltener sind diese Farben zu beobachten. Alle anderen Schattierungen ergeben sich aus der Mischung dieser Farben.

Vor einigen Jahren haben Wissenschafter Hinweise darauf entdeckt, dass es eine weitere, rätselhafte Aurora-Variante gibt. Diese schmalen Streifen aus hauptsächlich rotem und geringeren Anteilen von grünem Licht tauchen wesentlich weiter südlich auf als herkömmliche Nordlichter und entzogen sich bislang jeglichen Erklärungsversuchen. Nun lieferten Esa-Satelliten und ein Citizen-Science-Projekt erstmals Daten, aus denen sich mögliche Ursachen für das vorläufig "Steve" (kurz für "Strong Thermal Emission Velocity Enhancement") getaufte Phänomen ableiten ließen.

Wie Forscher um Elizabeth MacDonald vom Goddard Space Flight Center der Nasa in Greenbelt im Fachjournal "Science Advances" berichten, ergaben die Messungen der Swarm-Satelliten sowie eine Untersuchung von Hunderten Aurora-Aufnahmen, dass "Steve" mit einem plötzlichen Temperaturanstieg sowie einem heftigen Westwärts-Fluss von Ionen in der oberen Atmosphäre in Zusammenhang steht. Darüber hinaus nimmt bei solchen Polarlichtern polseitig die Elektronendichte zu, während sie äquatorseitig abnimmt. Obwohl diese Merkmale Parallelen zu einem anderen Phänomen namens SAID ("subauroraler Ionendrift") aufweisen, bleiben für die Wissenschafter noch immer viele Fragen offen. Vor allem ist fraglich, wie "Steve" zu seinen Farben kommt.

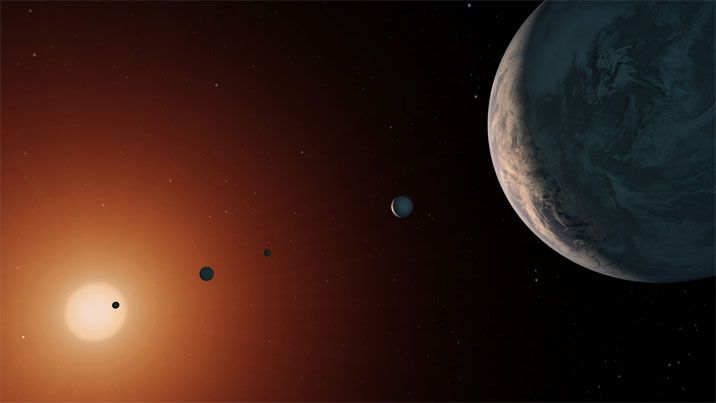

Trotz reichlich Wasser könnten Trappist-1-Planeten lebensfeindlich sein

Seit vor zwei Jahren Astronomen um Michaël Gillon von der belgischen Universität Lüttich um Trappist-1 gleich drei etwa erdgroße Exoplaneten entdeckten und im Vorjahr noch vier weitere Welten im Orbit um den 40 Lichtjahre entfernten ultrakühlen Zwergstern erspäht wurden, gilt das System für Astrobiologen als besonders interessant. Einige dieser Exoplaneten kreisen nämlich in einer Zone, die flüssiges Wasser gewährleisten könnte, was für die Entwicklung von Leben eine gute Voraussetzung wäre. Tatsächlich ergaben zuletzt Simulationen, dass auf einigen dieser Exoplaneten Wasser im Überfluss vorhanden sein muss.

Nun allerdings vermuten Wissenschafter um Cayman Unterborn von der Arizona State University in Tempe, dass es auf den Exoplaneten von Trappist-1 sogar zuviel Wasser geben könnte, was Leben eher unwahrscheinlich machen würde. Wie die Forscher im Fachjournal "Nature Astronomy" berichten, könnte der feuchteste dieser Welten bis zu tausendmal mehr Wasser beherbergen als die Erde. Und auch die übrigen Exoplaneten in der habitablen Zone würden über so viel Wasser verfügen, dass ihre gesamte Oberfläche davon bedeckt wird, ohne dass Landmassen daraus hervorragen.

Ist dies tatsächlich der Fall, so Unterborn, dann wären etwa Kohlenstoff und Phosphor, also unverzichtbare Voraussetzungen für die Entstehung von Leben, praktisch nicht vorhanden. Damit diese Elemente ins Meer gelangen, bräuchte es einen Verwitterungsprozess, der nur auf Kontinenten stattfinden kann. "Das wiederum würde eine lebensfördernde Biosphäre – ähnlich wie wir sie zumindest von der Erde kennen – stark einschränken, wenn nicht sogar unmöglich machen", so die Wissenschafter.

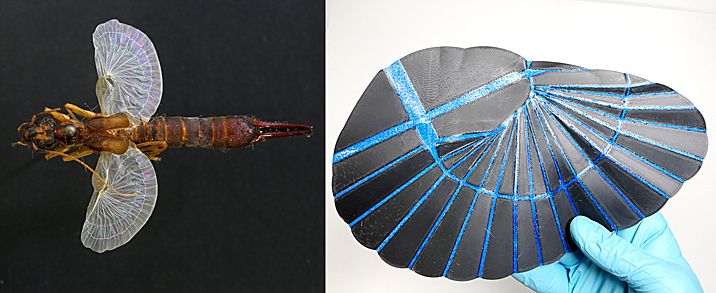

Fliegen wie ein Ohrwurm

Viele wissen es gar nicht, aber auch Ohrwürmer (Dermaptera) haben Flügel – bei manchen Arten sind diese auch noch kräftig genug, dass die tendenziell unbeliebten Insekten tatsächlich fliegen können. Was die hinteren Flügel der Ohrwürmer aber zu etwas Besonderem macht, ist ihre Faltbarkeit: In geöffnetem Zustand sind sie zehnmal so groß wie in geschlossenem – das ist eines der höchsten Verhältnisse im gesamten Tierreich und übertrifft menschliche Origami-Künste deutlich.

Schweizer Forscher der ETH Zürich haben das insektoide Super-Origami nun am Computer zu simulieren versucht und das in "Science" vorgestellte Ergebnis mittels 3D-Drucker hergestellt. Noch handelt es sich um einen Prototypen, das Team um Jakob Faber denkt aber bereits an mögliche Anwendungen. Eine davon wären Sonnensegel für Weltraumfahrzeuge: Nach Ohrwurm-Art superkompakt gefaltete Segel würden beim Transport ins All nur sehr wenig Stauraum in Anspruch nehmen.

Ein Zombie-T.rex ... jetzt haben wir wirklich alles gesehen

Keine Angst vor knalliger Bebilderung hatten Forscher der Universität Leicester, die ihre jüngste Arbeit mit diesem Bild garnierten. Die in "Paleontology" erschienene Studie selbst ist adäquat makaber, wenn auch deutlich beschaulicher: Im Rahmen ihrer "Laboratory decay experiments" sehen die Forscher toten Vertretern verschiedener Tiergruppen beim Verwesen zu. Penibel zeichnen die Wissenschafter auf, in welcher Reihenfolge die einzelnen Organe zerfallen und wie das die äußere Form des gesamten Körpers beeinflusst.

Auf diese Weise will man künftig Fossilien besser interpretieren können – auch hier wurden die Tierkörper ja einigen Veränderungen unterworfen, ehe sie für die Ewigkeit festgehalten wurden. Durch genaue Kenntnis des Verwesungsprozesses lässt sich leichter rekonstruieren, wie das Tier zu Lebzeiten aussah.

Der T.rex war übrigens kein einsamer Kreativakt des Illustrators. Auch Forschungsleiter Mark Purnell nahm explizit auf die Zombies aus TV-Serien und deren unterschiedlichen Verfallszustand Bezug. Man denke nur an die Untoten aus dem "Walking Dead"-Ableger "Fear the Walking Dead", der der Mutterserie zeitlich etwas hinterherhinkt – weshalb die Zombies dort im Vergleich zu denen aus dem Original noch fast so aussehen, als kämen sie aus einem Wellness-Spa.

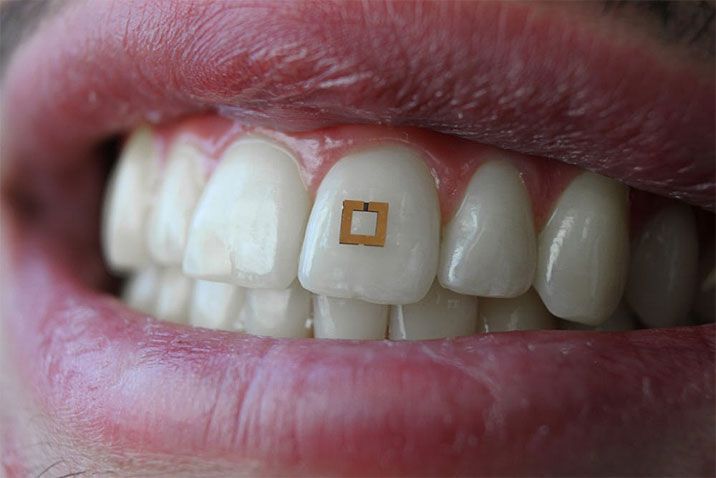

Winziger Sensor im Mund überwacht, was du zu dir nimmst

Mühseliges Kalorienzählen mithilfe von Tabellen oder Apps könnte bald schon der Vergangenheit angehören: US-Wissenschafter haben einen winzigen Sensor entwickelt, der in Echtzeit überwacht, was man sich so alles während des Tages in den Mund schiebt. Das nur zwei Mal zwei Millimeter kleine, hauchdünne Quadrat kann etwa auf einem Zahn befestigt werden, würde nach Angaben des Teams um Frank C. Doble von der Tufts University bei Boston aber auch an anderen Stellen des Körpers wertvolle Aufklärungsdienste leisten.

Wie in der nun im Fachjournal "Advanced Materials" erschienenen Studie berichtet wird, besteht der Sensor aus drei übereinander gelegten Schichten, wobei die mittlere, bioresponsive Lage chemische Substanzen identifizieren kann. Zusammengenommen fungieren die drei Schichten als Antenne, über die Informationen versendet werden können, wenn man sie mit Radiowellen einer bestimmten Frequenz anspricht. Experimente mit Prototypen hätten laut Doble gute Ergebnisse geliefert. In Zukunft könnten derartige Sensoren das Essverhalten oder auch den Alkoholkonsum überwachen, so die Wissenschafter.

Borkenkäfer wüteten 2017 in Tiroler Wäldern

Der Borkenkäfer hat den heimischen Wäldern im vergangenen Jahr ordentlich zugesetzt. Auch in Tirol hat der winzige Käfer viel Schaden angerichtet, wie einer aktuellen Bilanz zu entnehmen ist: 131.000 Kubikmeter Schadholz – mehr als zehn Prozent der gesamten Holznutzungsmenge – werden ihm zur Last gelegt. Das entspricht einem wirtschaftlichen Schaden von rund 4,5 Millionen Euro. Dabei sei das Bundesland nach Angaben von Forstexperten noch mit einem blauen Auge davongekommen. Für heuer sollen die Gegenmaßnahmen verstärkt werden. Dazu zählen das Auslegen von Fangbäumen, die Entrindung von Holz in schwer zugänglichen Lagen sowie die Räumung von Schadflächen – vor allem auch im Schutzwald.

Bild nicht mehr verfügbar.

Doch ein Mantelplume unter dem Yellowstone-Supervulkan?

Unter dem Yellowstone Nationalpark im Westen der USA schlummert ein Supervulkan, der den Wissenschaftern so einige Rätsel aufgibt: Seit Jahrzehnten diskutieren die Forscher darüber, was unter ihm steckt, was ihn verursacht und schließlich auch zum Ausbruch bringen könnte. Während früher die verbreitetste Theorie von einem Mantelplume, einer Säule geschmolzenen Gesteins, ausging, deuteten zuletzt Simulationen eher darauf hin, dass das Überbleibsel einer uralten tektonischen Platte der Gesteinsschmelze den Weg zur Oberfläche versperrt und dass daher etwas anderes für den Hotspot verantwortlich sein dürfte.

Nun allerdings lassen neueste Untersuchungen die Geowissenschafter wieder zur alten Mantelplume-These zurückkehren: Ein Team um Peter Nelson und Stephen Grand von der University of Texas (Austin) berichtet im Fachmagazin "Nature Geoscience", dass seismische Messdaten eine 350 Kilometer dicke Anomalie enthüllten, die sich von der Grenze zwischen Mantel und Erdkern etwa unterhalb von Mexiko bis unter den Yellowstone-Supervulkan erstreckt. "Die Nähe dieser Anomalie zum Yellowstone-Hotspot, seine Kontinuität durch den gesamten Mantel hindurch und die zylindrische Form passen zu einem thermischen Plume", erklären die Forscher.

Viele von uns haben Drogen an den Fingern

Rund vier Prozent der Österreicher genehmigen sich einmal pro Woche eine Nase voll Kokain, das geht aus einer Vorjahresstatistik hervor. In Kontakt mit der Droge kommen bedeutend mehr – die meisten jedoch unfreiwillig: Eine aktuelle Studie im Fachjournal "Clinical Chemistry" zeigt, dass etwa jeder zehnte Nicht-Konsument Drogenspuren an den Fingern hat.

Zur Beruhigung: Die von einem Team um Melanie Bailey von der University of Surrey durchgeführte Untersuchung mit Massenspektrometern erlaubt es durchaus, zwischen jenen zu unterscheiden, die die Drogen absichtlich nehmen, und Menschen, die durch Zufall Kokain und Co., etwa über Geldscheine, an die Fingerspitzen bekommen.

Als die Sahara noch grün war

Das Bild zeigt die Felsformation Takarkori im Südwesten Libyens, die einst Menschen einen Unterschlupf bot. Vor etwa 10.000 Jahren war die Sahara in weiten Teilen noch grün und bot daher gute Lebensbedingungen. In der Fundstätte Takarkori wurden unter anderem Reste von Töpferei und von aus Wurzelsträngen geflochtenen Körben gefunden.

Ebenfalls entdeckt wurden dort kleine kreisförmige Ansammlungen hunderttausender Getreidekörner. Man vermutete zwar, dass diese ebenfalls auf Menschen zurückgehen – eine andere Möglichkeit wären allerdings samensammelnde Ameisen. Diese Erklärung konnte ein Entomologe nun aber ausschließen, wie die Universität Huddersfield im Magazin "Nature Plants" berichtet. Es waren also tatsächlich steinzeitliche Menschen, und diese haben systematische Ernten durchgeführt und Vorratswirtschaft betrieben: eine Frühform der Landwirtschaft.

Ein weiterer Aspekt, auf den das Forschungsteam hinweist, ist die Art der Samen. Die gesammelten Pflanzen waren mit heute angebautem Getreide verwandt, aber nicht identisch. Sie würden heute als Unkraut betrachtet, könnten eines Tages aber wieder interessant werden: Immerhin gediehen sie in einer Zeit, als die Sahara auszutrocknen begann – das könnte sie zu einer potenziellen Ressource für die klimagewandelte Welt der Zukunft machen.

Salz als Mittel gegen die Klimaerwärmung

Einer aktuellen Studie zufolge lässt sich gegen das Abschmelzen der weltweiten Hochgebirgsgletscher praktisch nichts mehr machen: Selbst wenn sich der Klimawandel bei plus 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Wert stoppen lässt, werden 36 Prozent des Eises dieser Gletscher verschwinden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man nicht auch weiterhin alles tun sollte, um gegen die globale Erwärmung anzukämpfen.

Eine verblüffend simple Methode, die unter Geo-Engineering fällt, haben nun Forscher um Robert Nelson vom Planetary Science Institute in Pasadena (Kalifornien) bei einer Konferenz vorgestellt: Fein gemahlenes Natriumchlorid, also Speisesalz, das man in der oberen Troposphäre jenseits der Wolkendecke ausbringt, würde genug Sonneneinstrahlung zurück ins All reflektieren, um einen kühlenden Effekt zu bewirken.

Obwohl auch dieses Vorgehen seine Schattenseiten hätte, wäre Salz weniger bedenklich als Schwefeldioxid oder Aluminiumoxid, meint Nelson. Man müsse allerdings darauf achten, dass die feinen NaCl-Partikel unter der Stratosphäre landen, um nicht die Ozonschicht zu gefährden.

Bild nicht mehr verfügbar.

Tauender Permafrost produziert mehr Methan als erwartet

Apropos Klimawandel: Methan ist ein wirkungsvolles Treibhausgas, das rund 30 Mal klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Beide Gase werden in tauenden Permafrostböden gebildet, wenn fossile Tier- und Pflanzenreste im Boden von Mikroorganismen zersetzt werden. Methan entsteht aber nur, wenn kein Sauerstoff vorhanden ist. Bisher galt, dass mehr Treibhausgase entstehen, wenn die Böden trocken und belüftet sind, also Sauerstoff verfügbar ist. Ein internationales Team um Christian Knoblauch von der Universität Hamburg konnte nun im Experiment zeigen, dass wassergesättigte Permafrostböden ohne Sauerstoff sogar doppelt so klimaschädlich wirken können wie trockenere Böden – die Rolle des Methans wurde damit bisher stark unterschätzt.

Die Versuche, deren Resultate nun im Fachjournal "Nature Climate Change" veröffentlicht wurden, ergaben: Unter Luftabschluss wird genauso viel Methan produziert wie CO2. Da Methan aber weitaus klimawirksamer ist, fällt es sehr viel stärker ins Gewicht. Mit den neuen Daten verbesserten die Wissenschafter Rechenmodelle, die abschätzen, wie viel Treibhausgas sich langfristig im Permafrost bildet – und erstellte eine erste Hochrechnung: "Bis zu einer Gigatonne Methan und 37 Gigatonnen Kohlendioxid könnten im Permafrost Nordeuropas, Nordasiens und Nordamerikas bis zum Jahr 2100 entstehen", schätzt Knoblauch.

Jahrtausendealte Holzbüsten gehen zurück nach Mexiko

Der Staat Mexiko hat in München zwei über 3.000 Jahre alte Kultfiguren aus der Olmeken-Kultur zurückerhalten. Die beiden Holzbüsten waren in der archäologischen Stätte El Manati im heutigen Bundesstaat Veracruz in einem Sumpf gefunden und illegal außer Landes gebracht worden. Wissenschafter vermuten, dass es sich um Opfergegenstände handelt, die etwa um das Jahr 1200 vor unserer Zeitrechnung entstanden sind. Die Skulpturen sollen im Nationalen Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) in Mexiko restauriert und dann ausgestellt werden.

Die Kulturgüter waren im Besitz des ursprünglich aus Costa Rica stammenden Kunsthändlers Leonardo Patterson. Er hatte 2008 seine umfangreiche Sammlung von Spanien nach München verlegt. Doch das Bayerische Landeskriminalamt erhielt einen Tipp und beschlagnahmte die mehr als 1000 präkolumbischen Objekte. Patterson werden von mehreren mittel- und südamerikanischen Ländern illegale Machenschaften vorgeworfen.

Bild nicht mehr verfügbar.

140 Millionen "Klimaflüchtlinge"

Bis zum Jahr 2050 könnte es mehr als 140 Millionen "Klimaflüchtlinge" geben, sollte die Politik nicht entschiedener gegen den Klimawandel vorgehen. Allein in der Subsahara-Region Afrikas könnten es 86 Millionen Menschen sein, die vor den Auswirkungen der klimatischen Veränderungen flüchten, geht aus einer Untersuchung hervor, die in der vergangenen Woche von der Weltbank veröffentlicht wurde. Weitere 40 Millionen Menschen könnten Südasien und 17 Millionen Lateinamerika verlassen. In dem Bericht werden dafür vor allem Einbußen in der landwirtschaftlichen Produktion, Wasserknappheit und der Anstieg des Meeresspiegels verantwortlich gemacht. Innerhalb bestimmter Regionen sei die Flucht vor den Folgen des Klimawandel bereits heute Realität, heißt es in dem Bericht.

Insektenschwund: Der stumme Frühling wird Realität

Die Veröffentlichung einer deutschen Studie zum dramatischen Rückgang der Biomasse der Insekten hat im Oktober 2017 für große Aufregung gesorgt. Um Aussagen über Ausprägung und Auswirkungen des Insektenschwundes machen zu können, sind jedoch auch Informationen zu Veränderungen auf der Ebene der Einzelarten nötig. Genau diese liefern die aktuellen Roten Listen der gefährdeten Arten. Bisher wurden darin 25 Insektengruppen hinsichtlich der Bestandsentwicklung in den letzten 50 bis 150 Jahren bewertet. Bei im Schnitt 44 Prozent aller Arten ist es in Deutschland zu einem deutlichen Rückgang gekommen. In Österreich dürfte die Situation ähnlich dramatisch sein.

Neben Laufkäfern weisen vor allem Zikaden (im Bild ein Europäischer Laternenträger) mit 52 Prozent überdurchschnittlich viele Arten mit langfristig rückläufigem Trend auf. Intensive Grünlandnutzung in den letzten Jahrzehnten gehöre zu den bedeutendsten Gefährdungsfaktoren für diese Tiergruppen, berichten Experten. Eine Zunahme konnte dagegen nur bei insgesamt zwei Prozent der Insektenarten festgestellt werden. "Der oft zitierte stumme Frühling ist längst dabei, Realität zu werden", erklärt Beate Jessel, Präsidentin des deutschen Bundesamtes für Naturschutz. "Das wird besonders dann deutlich, wenn die Natur jetzt mit dem Frühlingsbeginn und zu Ostern nach den frostigen Tagen wieder zum Leben erwacht."

Zoowelt

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn hat es kürzlich Nachwuchs bei den Bärenstummelaffen gegeben. Anfang März kam das Männchen Togo zur Welt, mittlerweile ist es über 400 Gramm schwer. Im Freiland sind Bärenstummelaffen bedroht, in Zoos werden sie selten gehalten. Umso größer ist daher die Freude über das Jungtier in Schönbrunn. Bei der Geburt sind Bärenstummelaffen weiß und haben eine maskenhaft schwarze Partie um die Augen. Erst im Alter von drei Monaten färben sich die Jungtiere auf das glänzend schwarze Fell um. Bärenstummelaffen bewohnen die Regenwälder Westafrikas von Gambia bis zur Elfenbeinküste. Durch Jagd und den Verlust ihres Lebensraums sind sie bedroht. Nur rund 40 Tiere leben in Zoos in Europa. (jdo, tberg, red, 25.3.2018)