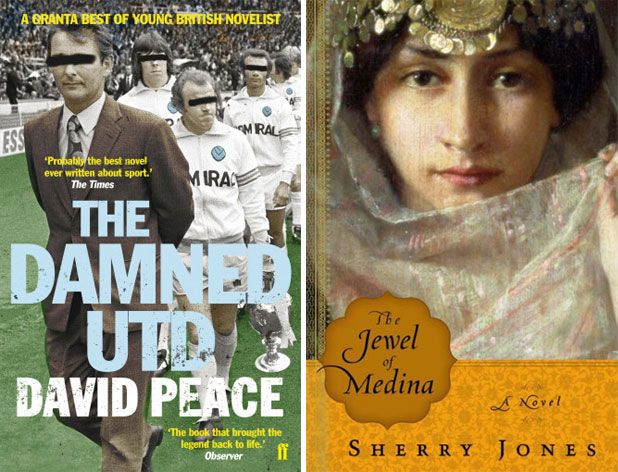

Längst sind sie ein fixer Bestandteil der zeitgenössischen englischsprachigen Literatur: Romane über das Leben historischer Königinnen und Könige, Politikerinnen und Politiker, Wissenschafterinnen und Wissenschafter, Künstlerinnen und Künstler. Und hin und wieder sorgt der biografische Roman auch für Schlagzeilen. 2006 verklagte Fußballer Johnny Giles das britische Verlagshaus Faber & Faber aufgrund der ehrenrührigen Darstellung seiner Person in David Peaces erfolgreichem Roman "The Damned Utd" (über Fußballtrainer Brian Clough) – und gewann. In der Folge änderte der Verlag einige der Passagen, die Giles betrafen.

Zwei Jahre später explodierte im Londoner Hauptquartier von Gibson Square Books eine Bombe – als terroristische Antwort auf die geplante Publikation von Sherry Jones' Roman über eine der Ehefrauen Mohammeds, "The Jewel of Medina". Schon einige Monate zuvor verweigerte Random House, der Verlag, der das Manuskript ursprünglich erworben hatte, die Publikation. Eine Professorin der Mitteloststudien hatte den Roman für eine Beleidigung des Islam befunden, was international eine Debatte über künstlerische Freiheit und Zensur auslöste, an der sich prominente Autorinnen und Autoren wie Salman Rushdie beteiligten. Gibson Square Books zog die Publikation im Anschluss an das Attentat zurück, "The Jewel of Medina" wurde schließlich von US-Verleger Beaufort auf den Markt gebracht.

Der "unwahre" Roman

Wenngleich diese beiden Fälle extreme Reaktionen auf biografische Romane darstellen, so sind sie doch symptomatisch für das Unbehagen, das dieses Genre häufig auslöst, und sie zeigen, welche Zensurmechanismen im Ernstfall in Kraft treten können, wenn die Darstellung von Personen und Handlungen für historisch "unwahr" befunden wird – ein Kriterium, das ansonsten kaum zur Bewertung von Romanen herangezogen wird.

Im biografischen Roman treffen also zwei augenscheinlich gegensätzliche Ansprüche aufeinander: Faktentreue und künstlerische Freiheit. Die Literaturwissenschaft gibt verschiedene Antworten auf diesen Konflikt: Narratologinnen und Narratologen, die Erzählmodi hinsichtlich ihres Wirklichkeitsbezugs kategorisieren, sehen jedes historische Faktum, das in einem Roman auftaucht, als durch den fiktionalen Kontext automatisch "kontaminiert".

Fakten und Fiktion

Wenn also Susan Vreeland in ihrem Roman "Die Malerin" ("The Passion of Artemisia") das Leben der Barockmalerin Artemisia Gentileschi aus deren Perspektive in der Ichform schreibt (was Gentileschi selbst nicht getan hat), wenn sie Gentileschis Gefühle (die Vreeland nicht kennen kann) beim Malen eines Porträts oder im Angesicht ihres Vergewaltigers schildert, signalisiert uns der fiktionale Modus, dass die gesamte Erzählung als Fiktion zu lesen ist. Demnach ändern die vielen enthaltenen Fakten nichts am fiktionalen Status des Werks: Ein Roman ist keine Biografie.

Einen ähnlichen Standpunkt vertreten Biofiction-Forscherinnen und -Forscher, die auf die Intention der Romanautorinnen und -autoren verweisen ("Das Buch ist nicht als Biografie gemeint") und die historische Hauptfigur samt allen eingebauten Fakten lediglich als Sprungbrett der Geschichte des Romans – eines Kunstwerks – sehen. Die Bedeutung der erzählten Geschichte geht demnach über das individuelle Leben hinaus und ist nicht an der Faktentreue oder Objektivität des Textes zu messen.

Biografisches Erzählen und kulturelles Gedächtnis

In der Biografieforschung (auf Englisch: Life Writing Research) ist man andererseits weitgehend davon abgerückt, faktisches und fiktionales Erzählen kategorisch voneinander abgrenzen zu wollen. Einerseits ist es keine neue Erkenntnis, dass viele Biografien dem Ideal des objektiven "faktischen" Texts nicht gerecht werden: Biografien können fehlerhaft sein, extrem spekulativ oder merkbar tendenziös. Seit den Siebzigerjahren gibt es unter Historikerinnen und Historikern ein hohes Bewusstsein dafür, dass verfügbare Quellen und Vergangenheitsbeschreibungen weniger als transparente Wahrheitszeugnisse, sondern vielmehr als eine Konstruktion von Vergangenheit zu lesen sind, deren versteckte Ideologien es zu entlarven gilt. Eine Position, die angesichts der "Alternative Facts"-Debatte heute plötzlich wieder prekär erscheint.

Der vor wenigen Tagen verstorbene Historiker und Literaturwissenschafter Hayden White sprach in diesem Zusammenhang von "Narrativismus", welcher auch der Historiografie selbst innewohnt. Der erzählte Sachverhalt ist – gerade durch das Erzählt-Werden – der Logik des Texts unterworfen, der mit sprachlichen Mitteln Sinnzusammenhänge herstellt und nicht etwa einfach abbildet. Zum anderen interessieren sich Life-Writing-Forscherinnen und -Forscher heute oft weniger für die Frage, ob ein Text als faktisch oder fiktional einzuordnen ist, sondern vielmehr dafür, auf welche Darstellungsverfahren er zurückgreift, welches Bild einer Person er damit entwirft, an welches Publikum er sich dabei richtet und welche gesellschaftliche Funktion er erfüllt. Einen maßgeblichen Einfluss stellt hier die Forschung rund um das "kulturelle Gedächtnis" dar – ein Begriff, der beschreibt, wie eine Kultur sich an die eigene Vergangenheit erinnert.

Funktion als "Erinnerungstext"

Das Attentat in Reaktion auf Jones' Roman über das Leben von Mohammeds Frau Aisha zeigt deutlich, dass Romane über prominente historische Figuren – genau wie Biografien – als Medien des kulturellen Gedächtnisses fungieren: Sie gedenken eines für bestimmte Personenkreise "bedeutsamen" Menschen, der für bestimmte Werte steht. Leserinnen und Leser, die sich mit der beschriebenen Figur identifizieren, empfinden eine (subjektiv) geglückte oder misslungene Lebensdarstellung somit stellvertretend als Anerkennung oder Kränkung – auch wenn sie selbst Jahrhunderte später geboren wurden. Das gilt sichtlich auch, wenn es sich "nur" um einen Roman handelt, denn dieser kann ebenso das Bild beeinflussen, das Leserinnen und Leser sich von den beschriebenen Personen machen – oft sogar auf lebhaftere, eindringlichere Weise, als eine Biografie es vermag.

Angesichts dieser Funktion als "Erinnerungstext", die Roman und Biografie teilen, scheint die Behauptung, ein biografischer Roman sei keine Biografie und daher keinesfalls mit dem gleichen Maßstab zu messen, ein wenig zu kurz gegriffen. Sie erklärt nicht, warum die Darstellung historischer Figuren in Romanen Gemüter erhitzen kann (wie auch filmische Darstellungen es können – siehe die entsetzte Reaktion und anschließende Informationskampagne von feministischer Ikone Gloria Steinem und Kunsthistorikerin Mary Garrard zum Kinostart von Agnes Merlets Film "Artemisia" 1997).

Gradmesser für unseren Blick auf Geschichte

Während die Grenzziehungen der Literaturwissenschaft sich also für die Verfechtung einer absoluten künstlerischen Freiheit nutzen lassen, wirft die Macht von biografischen Romanen, unsere Erinnerung an Menschen zu prägen (und an das wofür sie stehen), doch Fragen auf. Geht eine solche Macht auch mit einer gewissen Verantwortung einher? Dies soll nun nicht etwa als Plädoyer für eine unbedingte Faktentreue oder engstirnige Zensur verstanden werden, sondern als Denkanregung.

Der biografische Roman ist ein spannendes Genre, eben genau seines Hybridstatus wegen. Er bestätigt, dass Erzählungen über die Vergangenheit uns mindestens so viel über die Zeit sagen, in der sie verfasst werden, wie über die Zeit, von der sie handeln. Lebhafte Debatten über die Korrektheit fiktionaler Lebensbeschreibungen sind somit ein interessanter Gradmesser für unseren Blick auf die Geschichte, für die heutigen Werte, die diesen Blick bestimmen, und für unser Verständnis von Kunst und was sie zu schaffen (und zu unterlassen) hat. (Julia Lajta-Novak, 14.3.2018)