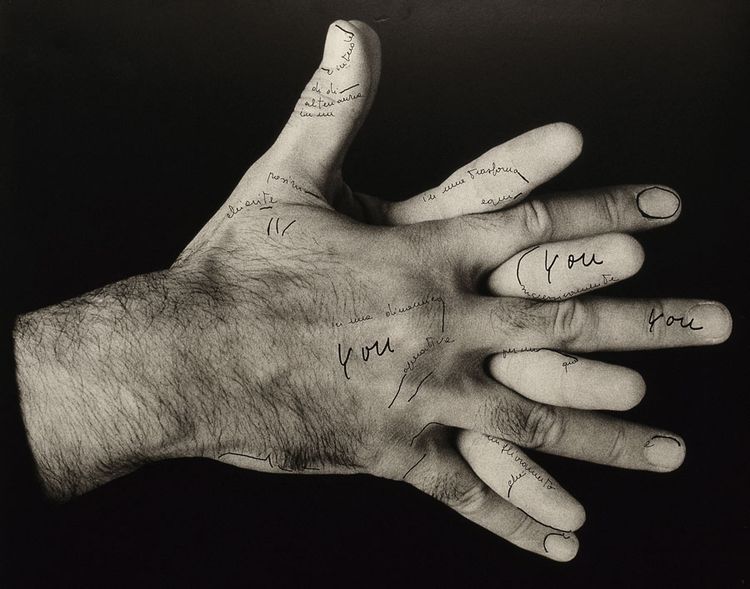

Suche eines neuen Ausdrucks durch die Verbindung von Worten und Gesten:Ketty La Roccas "Le mie parole, e tu?" ("Meine Worte, und du?", 1974).

Wien – Wann kann Sprache zum Kunstwerk werden? Dann, wenn der Klang der Worte unabhängig von ihrem Inhalt zu einer eigenen Botschaft wird, meinte der russische Linguist Roman Jakobson (1896–1982). Sobald wir mit unseren Worten nicht unbedingt einen Zweck verfolgen, sondern vielmehr ihre Lautlichkeit, ihre Sinnlichkeit in den Blick rücken, dann nutzten wir, so Jakobson, die "poetische Funktion der Sprache".

Klingt kompliziert? Man versuche einen alten Schmäh und wiederhole ein x-beliebiges Wort so lange, bis es einem gänzlich absurd vorkommt, dass diese oder jene Aneinanderreihung von Lauten auch nur irgendetwas bezeichnen könnte.

Damit ist man auch schon aufgewärmt für die Ausstellung Mehr als nur Worte (Über das Poetische) der Kunsthalle Wien, für die das Kuratorenteam Vanessa Joan Müller und Luca Lo Pinto sich teils rigider, teils eher lose an Jakobsons Idee der "poetischen Funktion der Sprache" orientierten.

Einen beständigen Soundtrack bietet dort die Videoarbeit Teaching a Plant the Alphabet (1972) des US-Konzeptkünstlers John Baldessari: Voller Vermittlungsdrang hält der Künstler einer Topfpflanze Zettel mit den Buchstaben des Alphabets hin und liest dieselben dem Pflänzchen vor: "I, i, i, i, ...". Der Effekt: Der (englische) Buchstabe "i" löst sich in bloßen Klang auf – und wird gleichzeitig offen für neue Bedeutungen. Das "I" wird zum "Ich" oder zum "Auge". Oder, für deutschsprechende Betrachter, gar zum "Ei".

Nicht zwangsläufig geht es in Mehr als nur Worte allerdings um den "Klang", sondern vor allem auch um das grafisch-visuelle Erscheinungsbild der Sprache. So findet man etwa auch einige aus ausgeschnittenen Zeitungslettern komponierte Buchstabenbilder von Gerhard Rühm: visuelle Gedichte, in denen der Wiener-Gruppe-Mitgründer typografische Eigenheiten zur Essenz seiner Lyrik machte.

Morsecode und Wortstaccato

Immer wieder werden im Spannungsfeld zwischen Text und bildender Kunst Fragen der Übersetzung thematisiert. Etwa in einer Installation Elisabetta Benassis, in der zwei Lampen per Morsecode einander ein Gedicht "aufsagen". Bezüge zu That / Cela / Dat (2000) des kanadischen Experimentalfilmers Michael Snow tun sich hier auf: Auf einer Leinwand und zwei Monitoren verwandelt sich ein Text in ein dreisprachiges Staccato aus einzelnen, rasch nacheinander gezeigten Wörtern.

Grundlagenforschung betreibt Jenny Perlin: Für Dust of Snow (2009) übersetzte die US-Amerikanerin ein Gedicht Robert Frosts in ein Video, in dem unter anderem der Rhythmus des Gedichts als Stop-Motion-Animation mit Holzklötzchen wiedergegeben wird. Ansonsten spielt Poesie im engeren, literarischen Sinne in der Ausstellung aber eine eher untergeordnete Rolle.

Auch Jakobson sah die "poetische Funktion" der Sprache nämlich nicht erst in der Lyrik am Werk. Entscheidend war ihm vor allem die Loslösung der Worte von ihrer Funktionalität. Oder, mit den Worten von Kuratorin Müller: dass die Poesie einen sprachlichen Überschuss darstelle; einen Exzess, der diese vor allem auch zu einem möglichen Mittel des Widerstands gegen ökonomische Verwertung mache. Sei die poetische Sprache doch diejenige, an der die Algorithmen der Datensammler sich mitunter die Zähne ausbeißen.

Auf diese optimistische These verweist ein Video Erica Scourtis. Die 1980 geborene Künstlerin schickte sich ein Jahr lang ihre Tagebucheinträge an ihr privates Gmail-Konto, um jeweils am nächsten Morgen Schlagworte aus jenen Werbungen in die Webcam zu lesen, die der Google-Algorithmus aus ihren privaten Texten destilliert hatte. (Roman Gerold, 27.3.2017)