Als Archäobotaniker fasziniert mich die wechselvolle Beziehung zwischen Mensch und Pflanze in der Kulturgeschichte enorm. Und warum auch nicht? Schließlich sind es Pflanzen, die uns und unsere Nutztiere ernähren. Pflanzen strukturieren als Wälder und Wiesen unsere Lebensräume. Und Pflanzen liefern mit Holz den mit Abstand wichtigsten Bau-, Brenn- und Werkstoff der Menschheitsgeschichte.

Als Teil der Bioarchäologie nutzt die Archäobotanik die von Lebewesen hinterlassenen Materialien – meist Samen, Früchte oder Holzreste –, um vergangene Lebenswelten zu rekonstruieren. Die Art der Fragestellungen ist so vielfältig wie die Archäologie selbst: Wie setzte sich der Speiseplan unserer Vorfahren zusammen, und welche Wertschätzung genoss ein bestimmtes Nahrungsmittel in einer Gesellschaft? Wie wurden Wälder genutzt und bewirtschaftet? Wie und wo war die Vorratshaltung organisiert? Wurden Luxusgüter wie besondere Gewürze oder seltene Hölzer importiert?

Kleinste Funde

Anders als in vielen anderen Bereichen der Archäologie sind die Funde der Archäobotanik auf der Grabung meist noch gar nicht sichtbar, weil sie schlicht zu klein sind: Der Großteil der Funde ist nur zwischen einen halben und zwei Millimeter groß. Sie müssen mehr oder weniger blind mittels großer Erdproben entnommen und dann durch Sieben oder Flotation (Dichtetrennung in Wasser) freigesetzt werden. Danach folgen viele Stunden am Mikroskop, um das Material zu sichten und zu identifizieren. Manchmal gibt es aber auch Glücksfälle, durch die größere Objekte erhalten bleiben können. Von zwei der aktuell laufenden Projekte soll hier berichtet werden:

Das ERC-Projekt "Plantcult", in dem ein internationales Team unter der Leitung von Soultana-Maria Valamoti – Projektpartnerinnen sind außer dem ÖAI auch die Universität Basel mit Stefanie Jacomet und die Universität Hohenheim mit Hans-Peter Stika – die Herstellungstraditionen prähistorischer Lebensmittel untersucht. Vor allem Brot und andere Getreideerzeugnisse stehen dabei im Fokus.

Wunderbare "Backunfälle"

Meine Aufgabe im Projekt besteht darin, Reste von Brei und Brot aus der Steinzeit bis zur vorrömischen Eisenzeit auf ihre Zutaten und ihre Produktionsweise zu analysieren. Zwar werden solche Getreideerzeugnisse in mitteleuropäischen Böden binnen weniger Wochen ein Raub der Pilze und Mikroorganismen. Doch immer wieder kam es – früher sicher öfter als heute – zu "Backunfällen", das Gebäck verkohlte und musste weggeworfen werden. Wunderbar, denn in verkohltem Zustand trotzen Fladen, Brei und Brot – genauso wie andere pflanzliche Materialien – der Zersetzung und bleiben über Jahrhunderte oder Jahrtausende im Boden erhalten. Bäckerpech wird so zu Archäologenglück.

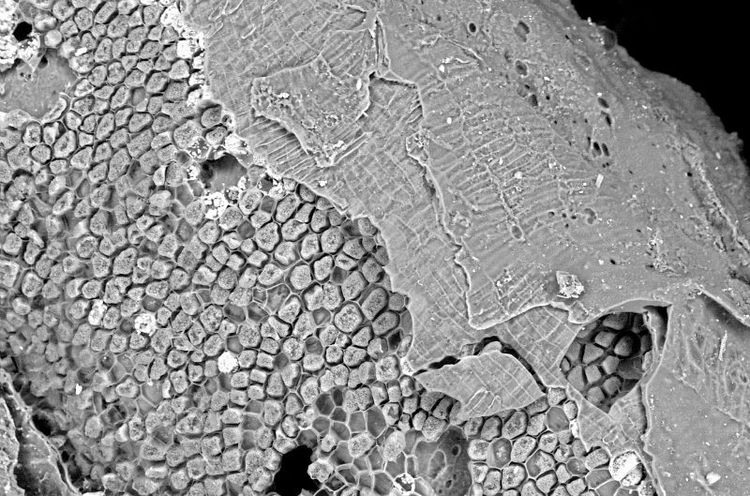

Beim Verkohlungsvorgang bleiben praktischerweise die mikroskopischen Strukturen der pflanzlichen Zutaten erhalten und können zu ihrer Identifikation genutzt werden: Meist finden sich Weizenarten oder Gerste in solchen Broten, oder eine Mischung aus beidem. Aber nicht nur die Zutaten werden betrachtet. Durch Vermessung der Poren kann darauf geschlossen werden, ob es sich um fermentiertes (gegangenes) Brot oder einen dichten Fladen handelt. Die Fragmentgrößen der Getreidekleie geben Auskunft darüber, wie fein das Mehl gemahlen und gesiebt wurde. Im Zuge von "Plantcult" werden Brotfunde aus aktuellen und früheren Grabungen bearbeitet. Auch einige Objekte, die schon der Pionier der Brotforschung, Max Währen, Ende des vorigen Jahrhunderts dokumentiert hat, sollen mit aktuellen Methoden neu bearbeitet werden.

Schätze im Seesediment

Die Ausgrabungen, die im Rahmen des Projekts "Zeitensprung" im Vorfeld der Oberösterreichischen Landesausstellung 2020 unter der Leitung von Jutta Leskovar durchgeführt werden, sind in mehrfacher Hinsicht besonders. Zunächst einmal werden für die Ausgrabungen speziell geschulte Unterwasserarchäologen benötigt, denn die Seeufersiedlungen (Pfahlbauten) im Attersee, darunter etwa Seewalchen, liegen heute unter Wasser. Für die Archäologen stellt das eine ganz besondere Herausforderung dar, und eigene Grabungstechniken müssen angewandt werden. Zweitens bieten die außerordentlich guten Erhaltungsbedingungen im Seesediment der Archäobotanik einen unglaublich reichen Fundus, denn die Sauerstoffarmut im Uferschlamm verhindert, dass Mikroorganismen organische Substanz in ihre Bestandteile zerlegen. Unter diesen Bedingungen kann auch unverkohltes Material über Jahrtausende erhalten bleiben. Wie viel tatsächlich erhalten bleibt, ist enorm. Marie-Claire Ries und ich benötigen unzählige Arbeitsstunden, um einem einzigen Liter Sediment zu Leibe zu rücken.

Am Ende stehen wir mit einer Artenliste da, die knapp 10.000 jungsteinzeitliche Pflanzenreste umfasst, einem vielfältigen Inventar aus Sämereien von Kulturpflanzen und Wildobst, aus Spänen aus der Holzverarbeitung und zahlreichen Blättern und Nadeln. Nur zur Orientierung: In einer "normalen" archäologischen Ausgrabung, in der man auf verkohlte (und damit besser erhaltungsfähige) Pflanzenreste angewiesen ist, finden sich in einem Liter Sediment meist nur bis zu zehn oder zwanzig Reste.

Nahrungsvorlieben am Attersee

Im weiteren Verlauf des Projekts werden wir zusätzliche Sedimentproben aus Seewalchen sowie als Nächstes aus Weyregg II analysieren. Die Daten über die vorgefundenen Pflanzenreste werden dann dazu beitragen, das Bild der jungsteinzeitlichen und frühbronzezeitlichen Umwelt am Attersee zu rekonstruieren und Aspekte des täglichen Lebens der Bewohnerinnen und Bewohner der Pfahlbausiedlungen zu beleuchten, etwa ihre Nahrungsvorlieben oder ihre Art des Ackerbaus und der Viehhaltung. (Andreas G. Heiss, 13.10.2016)