STANDARD: Ihr Debütroman handelt von zwei Frauen, die wie Schwestern aufgewachsen und aufeinander angewiesen sind: Die eine, Adelja, gehört der Herrenschicht an, das waren in Galizien die Polen und die deutschen Kolonisten, Stefanija aber bleibt ihr Leben lang das ukrainische Dienstmädchen, zugleich ist sie in alle Lebensbelange Adeljas, selbst in deren Ehe, wie eine Gouvernante involviert. Dieses zwischenmenschliche Spannungsverhältnis spiegelt den Konflikt in der Gesellschaft, zwischen den Völkern wider. Woher kam die Idee, anhand dieser beiden Frauen das Gesellschaftssystem um 1900 zu beschreiben?

Sofia Andruchowytsch: Ich wollte eine Geschichte über jemanden erzählen, der eine Illusion schafft und sich selbst davon überzeugt, dass dieses Trugbild die Wirklichkeit ist. Es sollte eine Liebesgeschichte werden oder eine Geschichte über unterschiedliche Arten von Liebe. Und dabei wollte ich die Unschärfe der Grenze zwischen Liebe und Abhängigkeit spürbar machen, zwischen Unterwerfung und Ausbeutung, Aufopferung und Missbrauch. Andererseits war ich auf der Suche nach einer neuen Erfahrung – ich wollte einen Roman schreiben, der auf historischen Recherchen beruht, einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die in meiner Heimatstadt Iwano-Frankiwsk spielt, zur Zeit um 1900, mit allen kleinen Details des damaligen Alltagslebens. Mir ging es um die Atmosphäre und das Gefühl dieses Ortes. Mich interessierte das Leben der einfachen Leute in meiner Stadt, ihr Alltag: Wie zum Beispiel funktionierte das Zusammenleben der Vertreter unterschiedlicher Nationalitäten, sozialer Hintergründe und Religionen, zwischen den Leuten, die vier verschiedene Sprachen gesprochen haben – Ukrainisch, Polnisch, Deutsch und Jiddisch? Ich wollte vor allem verstehen, wie das Leben in der Ukraine damals war.

STANDARD: Und da bietet 1900 ein buntes Bild, aber auch Stoff für Konflikte.

Andruchowytsch: Damals hat eine Ära die andere abgelöst, die Tektonik unseres Kontinents wurde brüchig, aber nach außen hin hat man noch nichts davon bemerkt. Die meisten Leute in diesem Teil der Welt lebten mit der Illusion, dass die Monarchie ewig Bestand haben würde. Diese ganz normalen Leute in einer kleinen Stadt im Osten der österreichisch-ungarischen Monarchie wollten nichts verändern, sie wollten ganz einfach leben.

STANDARD: Kann man also das Abhängigkeitsverhältnis der beiden Frauen in Ihrem Buch verallgemeinern: Der Kaiser braucht seine Völker, und diese brauchen den Kaiser? Es ist ja gerade Stefa, die ihn als den "Vater so vieler Völker" verehrt. Dabei ist das System, das er zusammenhält, alles andere als gerecht ...

Andruchowytsch: Als ich die Geschichte von Stefanija und Adelja, von Herrin und Magd, entwickelt habe, war ich mir der Abhängigkeit zwischen den beiden immer bewusst, solchen Beziehungen liegt immer ein Suchtverhalten zugrunde. Sie funktionieren nur im beiderseitigen Einverständnis, da gibt es gewisse stille Abkommen, und beide müssen in gewissen Momenten die Augen verschließen. Das hat viel mit Manipulationen und Wunschdenken zu tun. Für Stefanija ist ihre Unterwerfung ihre Lebensgrundlage. Sie identifiziert sich mit der Familie ihrer Herrin und mit der Liebe, die sie ihr entgegenbringt. Sie versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass sie all die Plagen nicht aufgrund ihrer Abhängigkeit auf sich nimmt, sondern weil sie sich dazu freiwillig entschieden hat. Sie hat sich selbst zurechtgelegt, dass das die Ordnung der Welt ist und dass die kleinste Veränderung diese Welt zum Einsturz bringen würde.

STANDARD: Nur steht das in deutlichem Widerspruch zu den politischen Programmen um 1900, die genau dieses System erschüttern.

Andruchowytsch: In solchen Beziehungen geht es nicht um Gerechtigkeit oder Gleichheit. Sie verweisen darauf, dass beide Teile glauben, dass sie ohne den jeweils anderen nicht lebensfähig wären – und daher klammern sie sich mit aller Kraft aneinander fest, verbiegen dabei ihre Persönlichkeiten, überschreiten Grenzen. Um diese Konstruktion aufrechterhalten zu können, brauchen sie Illusionen, Fantasien, schöne Legenden und Mythen über Güte und Liebe.

STANDARD: Und sie verlieren dabei ihre Identität ...

Andruchowytsch: Stefanija, die Dienerin, verbindet sich mit der Geschichte einer anderen, weil sie ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Wurzeln beraubt wurde und nicht in der Lage ist, ihre eigene Identität zu definieren.

STANDARD: Gilt das auch für ihre Herrin?

Andruchowytsch: Scheinbar ja. Jede von beiden zieht ihren Gewinn aus der Geschichte, jede zahlt ihren Preis dafür. Ich glaube, der Mechanismus ist genau derselbe: auf der privaten Ebene wie in Beziehungen zwischen Völkern unterschiedlicher Nationalitäten oder Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, was die Beziehungen zwischen Kolonialisten und Kolonisierten, zwischen Stärkeren und Schwächeren betrifft.

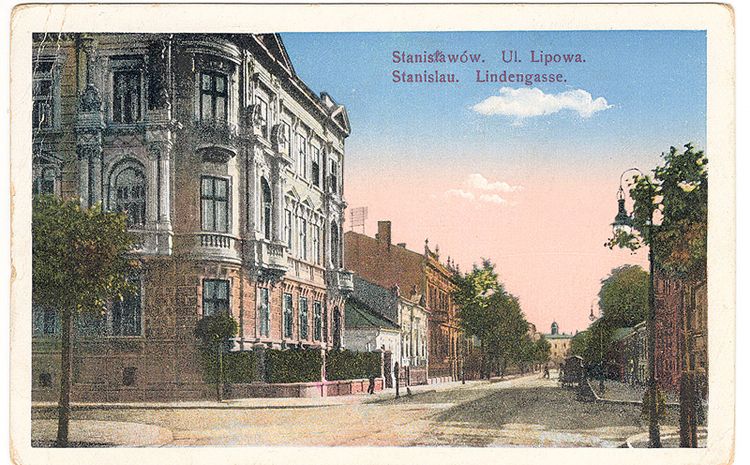

STANDARD: Ihr Roman heißt im Original "Felix Austria". Das könnte man als Hommage an das alte Österreich verstehen. Wie wichtig ist Ihnen der "habsburgische Mythos"? In Ihrem Heimatort Iwano-Frankiwsk, dem alten Stanislau, haben einst auch Polen, Armenier und Juden gelebt. Von dieser Multikulturalität ist nichts geblieben – dennoch muss Sie das geprägt haben, denn normalerweise bildet eine junge Autorin doch ihre Gegenwart ab und schreibt keine retrospektive Literatur ...

Andruchowytsch: Ich habe eine Geschichte geschrieben, in der Schwäche, Einsamkeit und Einschränkungen hinter einer schönen Fassade, hinter der Legende von Liebe und gegenseitigem Verständnis versteckt sind. Ich wollte dieses wunderbare Bild zeichnen, diese mit farbenprächtigen Ornamenten erfüllte Idylle, und es dann nach und nach erschüttern, nach und nach Hinweise auf die große Anspannung in seinem Inneren geben. Felix Austria war für mich von Anfang an ironisch gemeint – eine Anspielung auf die Unmöglichkeit, glücklich zu sein. Da könnte man auch drastisch vorgehen und von Intoleranz, Hass, Gewalt schreiben, all das, was zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten der Fall sein kann, aber das stand für mich nicht im Mittelpunkt.

STANDARD: Und offenbar auch nicht die Verklärung als Kehrseite?

Andruchowytsch: Ich bin keine Anhängerin des Habsburg-Mythos. Ich begreife seine Anziehungskraft und seinen Reiz für Galizien, ich sehe seine Ursachen und Voraussetzungen, aber mein Ziel war es sicher nicht, eine nostalgische Schwärmerei zu schaffen. Über die Süße der Illusion und ihre Entmystifizierung, über Bitterkeit und Desillusionierung haben wir schon gesprochen, über die Gefahren, die auf jeden lauern, der sich blindlings in einen idyllischen Traum verliert.

STANDARD: Joseph Roth hat Galizien mit sehr viel Sentiment beschrieben. Welche Bedeutung hat sein Roman "Radetzkymarsch" heute in der Ukraine? Und gibt es den Mythos Galizien noch?

Andruchowytsch: Ja, der Mythos existiert tatsächlich noch, auch wenn er sich über die Jahre verändert hat. Es gibt ihn in Galizien, aber er spielt keine entscheidende Rolle. Es ist eher eine Stimmung, eine Erinnerung, dass Galizien einmal anders war. Aber ich muss sagen, wir profitieren auch von der Erinnerung an andere historische Epochen und andere Schicksale. Die Natur dieses Mythos liegt auf der Hand: Nach zwei Weltkriegen, nach Jahrzehnten sowjetischer Herrschaft, hilft uns das Bewusstsein, dass das Leben in diesem Teil der Ukraine einmal ganz anders ausgesehen hat, dass es eine andere Kultur und einen völlig anderen Diskurs gab, um uns selbst aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das Problem mit der Mythisierung ist, dass sie keinerlei Kritik zulässt. Radetzkymarsch von Joseph Roth kann nur in Galizien mit Nostalgie gelesen werden – aber die ist weitgehend imaginär und falsch. Der Großteil der Ukrainer liest heute Radetzkymarsch ohne jeden Bezug zu sich selbst und zur eigenen Geschichte.

STANDARD: Erst kurz vor der Hälfte Ihres Romans taucht dieser "Papierjunge" auf, eine traurige Figur, weil er für das wirkliche Leben nicht geeignet ist, eine Zirkusattraktion und auch für Adelja und Stefa ein Besitzobjekt, eine Projektionsfläche. Der Leser ahnt, das kann nicht gut enden. Stand diese Figur von Anfang an auf Ihrem Plan?

Andruchowytsch: Ja, die Figur gab es von Anfang an, auch wenn ich ihre Rolle zunächst nicht ganz verstanden habe. Wenn ich ehrlich bin, kann ich sie bis heute nicht genau definieren. Dieser Junge, Felix, war eine nonverbale Kraft – kein Wunder, dass er nicht sprechen kann. Jemand oder etwas Widersprüchliches, Verwirrendes, Unerklärliches. Er erzeugt Ablehnung und stößt einen zurück, gleichzeitig empfindet man Sympathie für ihn. Er löst den Wunsch aus, ihn zu lieben, einfach nur, weil es unmöglich ist. Er löst Schamgefühle aus. Er ist der undurchsichtige Teil eines Charakters. Etwas, das mit Geheimnissen und Verzerrungen zu tun hat. Und zur gleichen Zeit ist er einfach ein Kind, das in Stefa mütterliche Gefühle auslöst. Sie will ihn auf die Erde holen, ihn körperlicher machen, deswegen füttert sie ihn. Und er beginnt, normal und gewöhnlich zu werden. Ich dachte an das Gegenteil der Vorstellung, dass Liebe uns das magische Gefühl gibt, fliegen zu können. Stefas Liebe verwandelt Felix von einer seltsamen Kreatur in einen dicklichen Jungen.

STANDARD: Was den Roman so schön macht, ist das Wesen der Illusion. Sie ist wichtig für Stefa, um auf die Herablassung, die sie als Dienstmädchen erfährt, zu reagieren. Mehrmals heißt es: Die Menschen sehen das, was sie sehen wollen. Hätte dieser Satz heute noch seine Gültigkeit?

Andruchowytsch: Ich denke, dass dieser Satz – leider – viel zu oft sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft als Ganzes zutrifft. Natürlich kann selektive Wahrnehmung mit dem Wunsch erklärt werden, unsere eigene Welt und unsere Lebensform zu schützen. Doch sie schränkt unsere Wahrnehmung der Realität ein und hindert uns daran, Konsequenzen ins Auge zu sehen. Sie verhindert, dass wir frühere Erfahrungen analysieren, und verursacht so das endlose Wiederholen derselben Fehler. Wir unterdrücken Traumata und verlieren die Fähigkeit zu objektivem Denken. Allzu oft werden wir von Stereotypen und der Angst vor dem Andersartigen gesteuert. Wir verdrängen unsere Angst vor Veränderung mit unseren Illusionen, mit sorgfältig gebauten Konstruktionen. Ich habe zu zeigen versucht, wie eine Frau ein solches Muster schafft, wie sie willkürlich alle Fakten ausblendet, die nicht in ihr Weltbild passen, und gleichzeitig Situationen sucht, die sie bestätigen, wie sie Dinge erfindet und sie in günstigem Licht präsentiert. Propaganda funktioniert nach demselben Prinzip.

STANDARD: So gesehen ist Ihr Roman unterschwellig ein sehr politisches Buch.

Andruchowytsch: In den vergangenen Jahren, während des russisch-ukrainischen Kriegs, war die ukrainische Gesellschaft mit den Konsequenzen einer solchen Vorgangsweise konfrontiert. Es hat sich gezeigt, dass die Ukrainer so wenig voneinander wissen, dass sie sich mit Stereotypen zufriedengegeben haben. Eine echte Kommunikation hat erst begonnen, als Flüchtlinge aus der Ostukraine gezwungen waren, in anderen Regionen Zuflucht zu suchen. Dennoch gibt es offenkundige Vorurteile zwischen den Menschen. Man sieht, wie Sprecher in Dialogen nur sich selbst hören. Aber das trifft auf beide Seiten zu. Es stellt sich heraus, dass es mehr Gemeinsamkeiten gibt als gedacht und dass Differenzen noch keine Trennung bedeuten müssen. Aber das gilt auch für Europa.

STANDARD: Was mich fasziniert hat, ist, wie Sie ständig neben der Realität die Illusion entfalten: Da ist dieser Chevalier Thorn, ein Magier, eine zwielichtige Figur, aber für Stefa kein Betrüger, weil er in seinem Varieté bloß Illusionen erzeugt. Das hat mich sofort an "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann erinnert. Die Kunst, Menschen zu täuschen, zu manipulieren. Kennen Sie die Erzählung?

Andruchowytsch: Ja, ich kenne diese Geschichte über die Macht und den Wunsch, über andere zu verfügen, sie der eigenen Herrschaft zu unterwerfen. Gruselig, brillant, in gewisser Weise tragisch. Aber ich denke, dass Chevalier Thorn noch subtiler vorgeht als der Zauberer Cipolla bei Thomas Mann. Er ist eher ein Philosoph, gleichzeitig auch ein Betrüger.

STANDARD: Eine Erfindung von Ihnen? Immerhin eignet er sich als metaphorische Figur.

Andruchowytsch: Nein, es gab tatsächlich einen Mann dieses Namens, und er war wirklich ein Meister des Illusionismus. Ich habe das Vorbild in einer alten Zeitung gefunden, seine Biografie beruht auf Tatsachen, weitgehend. Dieser Thorn hat tatsächlich nicht nur die österreichisch-ungarische Monarchie, sondern die ganze Welt bereist, er war in Nord- und Südamerika und im Fernen Osten, wo er neue Tricks gelernt hat. Er besaß wirklich ein Theater namens "Colosseum" in Lemberg, und sogar die Beschreibungen seiner Auftritte gehen auf Zeitungsartikel zurück. Das heißt, die fantastischste meiner Figuren ist eigentlich die historisch authentischste. Illusion vice versa.

STANDARD: Der Papierjunge erinnert auch an eine andere mythische Geschichte in Galizien: die papierene Brücke von Zablotów. Das ist auch so eine wunderbare Illusion, zumal sie stärker als die Wirklichkeit ist. Wie sehr sind solche Narrative für Sie wichtig?

Andruchowytsch: Während ich an dem Roman gearbeitet habe, ist mir die Bedeutung des jüdischen Kontexts für die Ukraine erst in vollem Umfang bewusst geworden. Ein eigenes Universum entstand vor meinen Augen – die Welt der Chassidim, des Schtetls, eine Welt des Zusammenlebens, voller Schwierigkeiten, aber auch produktiver Interaktionen. Mich faszinieren die chassidischen Geschichten und Legenden mit ihrem ganz eigenen Humor, ihrem tiefen Mystizismus, ihrer Weisheit und Aufmerksamkeit für alltägliche Details.

STANDARD: Stefanija ist gleichzeitig die Erzählerin des Romans, die Chronistin. Erzählen heißt auch: die Wirklichkeit verändern, sie zu einer Illusion machen. Ist das die Aufgabe der Literatur, die Freiheit des Schreibens?

Andruchowytsch: Nicht nur das, denke ich. Es hängt vom jeweiligen Autor ab, von seinen Fähigkeiten und Motiven, ob er die Wirklichkeit in eine Illusion verwandeln und eine parallele Dimension entfalten will, eine Welt, an die der Leser blindlings glauben kann und in der er ein anderes kleines Leben leben kann – oder ob er versucht, die Wirklichkeit so präzise wie möglich abzubilden, ohne Verzerrungen und Deformationen, auch wenn das gar nicht möglich ist. Geschichten erzählen kann ein angenehmer Zeitvertreib sein, ein Versuch, das Leben, menschliche Beziehungen, Ereignisse oder Phänomene zu begreifen. Trost oder Strafe, Rache oder Selbstreflexion, eine Suche oder ein Abenteuer. Literatur sollte nicht nur eine Aufgabe haben. Auch wenn Schreiben Freiheit bedeutet, muss Literatur gar nichts.

STANDARD: Gibt es diese Macht der Illusion, also der Literatur?

Andruchowytsch: Literatur ist für mich eine Illusion, ohne die wir uns die Realität nicht vorstellen können. Umgekehrt, würde die Literatur das Leben ersetzen, dann wäre das traurig, dem würde ich nie zustimmen. Aber ohne Literatur wäre das Leben für mich nicht vollständig. Literatur ist für mich ein Weg, wirkliche Erfahrungen zu vertiefen, sie zu verstehen, mich selbst besser kennenzulernen und zu verändern. (Gerhard Zeillinger, Album, 27.8.2016)