Hier riecht es sogar noch nach neu. Wer im Wartezimmer der Gruppenpraxis Medizin Mariahilf sitzt, ist umgeben von weißen, hohen Altbauwänden, modernen Sesseln in Weiß und Hellblau, wandhohen Spiegeln, dazwischen stehen schwarze Lampen. Was aussieht wie ein Bild aus dem Ikea-Katalog, sind die Räumlichkeiten des ersten Primärversorgungszentrums Österreichs.

Zwischen 280 und 350 Patienten kommen hier täglich zu einem Arztgespräch, noch einmal so viele brauchen nur etwas von den Sprechstundenhilfen an der Rezeption. An einem Dienstagmorgen im Juli um acht Uhr ist von diesem großen Andrang nichts zu spüren. Der Wartebereich ist leer, nur drei Patienten warten am Empfang. Hinter der Theke tummeln sich die Mitarbeiter, sie sind den wartenden Patienten zahlenmäßig im Moment sogar überlegen.

Auch Wolfgang Mückstein, einer der drei Ärzte der Gruppenpraxis im sechsten Bezirk, steht an der Rezeption. Das Besondere an dieser Ordination? Sie ist Wiens erstes Primary-Health-Care-Zentrum (PHC-Zentrum), in das die Verantwortlichen im Gesundheitssystem große Hoffnungen setzen.

Lange Sprechstunden

Neben Ärzten arbeiten hier Pflegekräfte, eine Psychotherapeutin und eine Diätologin Seite an Seite. Geöffnet ist die Ordination von Montag bis Freitag von sieben oder acht Uhr bis 19 Uhr – mit einer Stunde Mittagspause. Lange Wartezeiten entstehen laut Mückstein in diesem Zeitrahmen kaum. "Höchstens Montagvormittag kann es sein, dass Patienten 45 Minuten warten müssen, im Schnitt sind es aber 22 Minuten."

Franz Mayrhofer und Wolfgang Mückstein haben ihre Gruppenpraxis 2010 gegründet, 2013 holten sie sich eine dritte Ärztin ins Boot, "damit waren wir die größte Gruppenpraxis in Wien". Vermutlich deshalb, glaubt Mückstein, habe die Sozialversicherung 2014 angefragt, ob Mückstein und Kollegen den Pilotversuch für das Primary-Health-Care-Modell starten wollen. "Wir haben das mit unserem Steuerberater durchgerechnet und uns dann dafür entschieden", sagt Mückstein. Für die zusätzlichen Leistungen und die längeren Öffnungszeiten zahlt die Stadt Wien dem ersten PHC-Zentrum jährlich 210.000 Euro.

Doch zunächst zurück zum Anfang. Warum braucht Österreich überhaupt Primärversorgungszentren? Warum sollte sich im Gesundheitsystem etwas ändern? Ein großer Unterschied zu anderen Arztpraxen sind die langen Öffnungszeiten. "Den Hausarzt mit Rauschebart, Zylinder und Stock, der in der Droschke zu seinem Patienten eilt und ihm das Leben rettet, gibt es schon lange nicht mehr", sagt Mückstein.

Heute muss der Patient zum Arzt kommen, doch Kassenärzte haben höchstens 20 Stunden in der Woche geöffnet – und sind bis zu acht Wochen im Jahr wegen Urlaubs geschlossen. Ist der Hausarzt nicht da, müssen Patienten zum Vertretungsarzt – der bezüglich der Krankengeschichte wieder von vorne beginnen muss – oder gleich ins Spital. "Kassenärzte haben einen Versorgungsauftrag. Mit 20 Wochenstunden Ordination und acht Wochen Schließzeit im Jahr verursachen Einzelkämpfer große Kosten", sagt Mückstein.

Bessere Versorgung

PHC-Zentren haben großzügige Öffnungszeiten, sind auch für Berufstätige nach Büroschluss gut zu erreichen. Doch für längere Öffnungszeiten alleine bräuchte man nicht unbedingt PHCs. Der Hauptgrund für die Etablierung dieser Zentren ist laut Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien (IHS), die bessere gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Internationale Studien haben gezeigt, dass Gesundheitssysteme, in denen Primärversorgung implementiert ist, weit bessere gesundheitliche Ergebnisse liefern.

"In einem solchen System gibt es jemanden, der koordiniert, dafür sorgt, dass Informationen fließen, und nicht reaktiv, sondern proaktiv agiert", sagt Czypionka, "in Österreich fängt der Vertrag an, wenn der Patient bei der Tür hereinkommt und seine E-Card ins Gerät hineinsteckt, vorher kümmert sich niemand."

Doch effiziente Gesundheitsversorgung fängt viel früher an. Heutzutage sind es weniger akute Ereignisse, sondern mehr chronische Erkrankungen, die die Menschen in die Arztpraxen treiben. "Für diese Erkrankungen gibt es viele Vorzeichen – hohe Blutfettwerte, hohen Blutzucker, Bluthochdruck", sagt Czypionka, "ein Primärversorger kümmert sich, auch wenn ein Patient gesund ist, er führt beispielsweise ein Register und weiß, welche Patienten schlechte Leberwerte haben." Waren diese Patienten länger nicht zur Kontrolle, ruft der Primärversorger sie an und erinnert daran, in regelmäßigen Abständen vorbeizukommen.

Patienten überzeugen

"Kontinuität ist dabei besonders wichtig", sagt Czypionka, "Patienten dürfen nicht wie jetzt mit Zehenwehweh zum einen, mit Herzleiden zum anderen Mediziner gehen. Denn so stellt niemand Zusammenhänge her, dieser Patient könnte Diabetes haben – aber das erkennt dann niemand." Ist ein Patient über Jahre bei einem Primärversorger, kennt dieser ihn gut, kann zielgerichteter agieren und besser helfen.

Neben Öffnungszeiten und besserer Gesundheitsversorgung sollen mit Primärversorgungszentren langfristig auch die Kosten für das gesamte System gesenkt werden. Fakt ist: Die Versorgung von Patienten mit "leichten Erkrankungen" ist im Spital extrem teuer und wenig effizient. "Es ist in Österreich ein Dogma, dass die Leute ungelenkt ins System eintreten", sagt Mückstein.

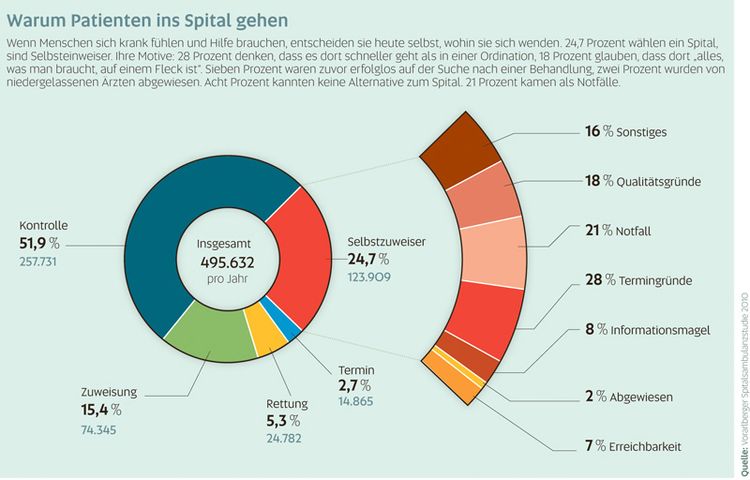

Tatsächlich kann jeder selbst darüber entscheiden, ob er anstatt zum Hausarzt gleich zum Facharzt oder ins Spital geht. Laut Vorarlberger Spitalsambulanzstudie 2010 wählen 24,7 Prozent der Patienten als erste Anlaufstelle das Krankenhaus, weil sie glauben, dass es dort schneller geht, weil sie davon ausgehen, dass dort "alles, was sie brauchen, auf einem Fleck ist", oder weil sie es nicht besser wissen. Nur 21 Prozent kommen als medizinische Notfälle ins Krankenhaus (siehe Grafik).

Dabei bringt der Besuch beim Hausarzt oder in einem PHC-Zentrum viele Vorteile. "Chronisch Kranke müssen kontinuierlich und integriert betreut und erst später auf eine sekundäre Ebene geschickt werden", ist Jan Pazourek, Generaldirektor der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) überzeugt. Und noch einen Vorteil hätte die Eröffnung von PHC-Zentren. "Die in den Spitälern angestellten Ärzte werden entlastet und können sich vermehrt der Forschung widmen, anstatt Schnupfen-Patienten zu behandeln", sagt PHC-Vorreiter Mückstein.

Auch internationale Untersuchungen liefern Argumente für Primärversorgungssysteme und gegen das aktuelle österreichische System. Obwohl die Gesundheitsausgaben in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern hoch sind, bewerten die Österreicher laut European Health Consumer Index (EHCI), dem Ranking der europäischen Gesundheitssysteme, das heimische System nur im mittleren Bereich.

Ein positives Beispiel aus dem EHCI sind die Niederlande, die es in den letzten Jahren immer auf einen Spitzenplatz geschafft haben. Laut EHCI und dem niederösterreichischen Patientenanwalt Gerald Bachinger liegt das daran, dass in den Niederlanden in den letzten Jahren um die 160 Primary-Health-Care-Einheiten eingerichtet worden sind, die 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche geöffnet haben.

Die Notwendigkeit der Umstrukturierung ergibt sich aber auch aus der demografischen Entwicklung: Die Menschen werden immer älter und sammeln vor allem im letzten Lebensabschnitt eine ganze Reihe von Krankheiten an (Multimorbidität), zusätzlich ist eine starke Zunahme von chronischen Krankheiten zu verzeichnen. Was das bedeutet: komplexere Anforderungen und Langzeitbehandlungen. Zu diesen Problemstellungen gibt es sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Lösungen zur Implementierung von PHC-Zentren in ein Gesundheitssystem. Ein im Jahr 2014 beschlossenes Konzept zur Primärversorgung mit dem Titel "Das Team rund um den Hausarzt" zeigt für Österreich eine Umsetzung des Modells auf.

Was "primär" heißt

Per Definition ist Primärversorgung "die allgemeine und direkt zugängliche erste Kontaktstelle für alle Menschen mit gesundheitlichen Problemen im Sinne einer umfassenden Grundversorgung. Sie soll den Versorgungsprozess koordinieren und gewährleistet ganzheitliche und kontinuierliche Betreuung. Sie berücksichtigt auch gesellschaftliche Bedingungen." Das Wort "primär" soll signalisieren, dass ein PHC-Zentrum die allererste Anlaufstelle für Patienten ist. Mit sekundärer Versorgung meinen Experten Fachärzte außerhalb des Spitals, tertiäre Versorgung findet im Krankenhaus statt.

Laut internationalem Standard decken die in PHC-Zentren arbeitenden, multiprofessionellen Teams aus Ärzten, Pflegekräften, Sozialarbeitern, Psychotherapeuten, Hebammen, Logopäden, Ergotherapeuten etc. sämtliche Patientenbelange ab. Sie sollen eine Brücke ins Pflege- und Sozialwesen sein, sollen koordinieren und lotsen.

Zudem sollte ein PHC evidenzbasiert behandeln und nicht nur Krankheit im Visier haben, sondern sich auch in der Gesundheitsförderung und der Prävention engagieren. Auch elektronische Patientenakten, lange Öffnungszeiten, moderne Arbeitsmöglichkeiten für Mitarbeiter und moderne Kommunikationsmethoden, etwa Telefon- und Onlineberatung, sollen wesentlicher Bestandteil des Primärversorgungskonzepts sein.

Notfallversorgung und Gesundheitshotline

Im Vergleich zu internationalen Modellen fehlen dem österreichischen Vorschlag für Primärversorgung noch wesentliche Punkte: längere Öffnungszeiten, ein zeitgemäßeres Rollenbild, multiprofessionelle Angebote, verbindliche Versorgungsaufträge, pauschale Honorierungsmodelle sowie die Lotsen- und Koordinierungsfunktion. Laut Patientenanwalt Bachinger sei man auf einem guten Weg, das Ziel sei aber noch weit.

PHC-Zentrumsleiter Mückstein stimmt Bachinger zu, noch längere Öffnungszeiten hält er aber nicht für zielführend: "Wenn wir am Samstag aufsperren, ist sofort alles voll, die Leute gehen zuerst zum H&M, dann auf einen Kaffee und dann zum Hausarzt, um ein Rezept abzuholen, weil am Samstag zum Arzt gehen einfach gemütlicher ist."

Mückstein ist überzeugt, dass nur durch eine gut ausgebaute Notfallversorgung am Wochenende und bessere Information für Patienten, etwa die geplante kostenlose Gesundheitshotline Teweb, das neue PHC-System zu einem breiten Erfolgsmodell gemacht werden kann. "Manchmal muss man den Leuten einfach sagen, dass sie sich mit einem Aspirin ins Bett legen und am Montag zum Arzt gehen sollen – das geht auch am Telefon", sagt Mückstein.

Am Prozess orientiert

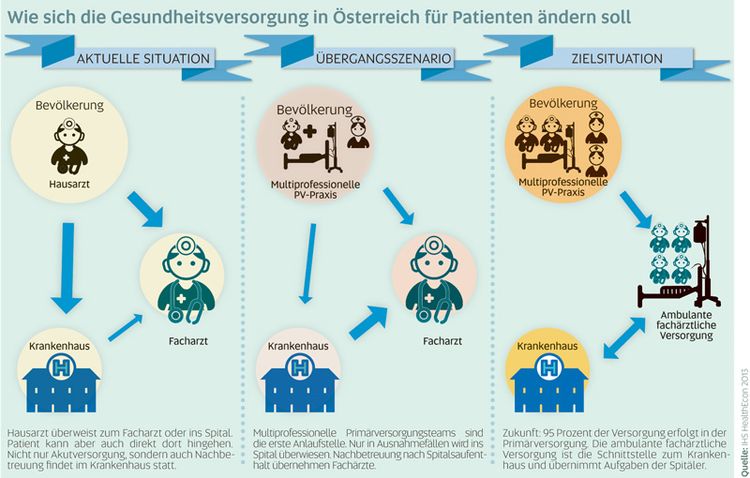

Dass eine bessere Steuerung des Zugangs zum Gesundheitssystem dringend notwendig ist, steht für alle Experten fest. Das IHS skizziert die Verlagerung der Leistungserbringung in einem Projektbericht zum Thema Primärversorgung so: Während der Patient heute, nach eigenem Ermessen, direkt zum Facharzt oder ins Spital geht oder vom Hausarzt dorthin verwiesen wird und das Krankenhaus die vollständige Nachbehandlung übernimmt, sollen in einem Übergangsszenario die Fachärzte jene Leistungen übernehmen, die bisher ambulant im Spital erbracht wurden.

Sie bieten Nachbetreuung in Krankenhausnähe an. Schon im Übergangsszenario überweist die multiprofessionelle Hausarztpraxis weniger ins Spital und zum Facharzt. Dieser ist die Schnittstelle zum Krankenhaus. In der Zielsituation "führt der erste Weg den Patienten zum Primärversorger, dort sollten 95 Prozent der gesundheitlichen Probleme abgefangen werden. Erst wenn die Ärzte im PHC-Zentrum nicht mehr weiterwissen, wird zum Facharzt oder in ein Ambulatorium überwiesen, oder man holt sich von dort Informationen, mit denen PHC-Ärzte weiterentscheiden können", skizziert Czypionka einen schwierigen Prozess (siehe Grafik).

"Wir wollen beweisen, dass die Leute, die wir hausärztlich betreuen, weniger ins Spital gehen, weil sie wissen, dass wir da sind", sagt Mückstein. Schon alleine das reicht aus, glaubt Mückstein, um die Spitalsambulanzen zu entlasten. 60 Prozent der Selbstzuweiser, die ins Spital gehen, könnten auch von einem praktischen Arzt betreut werden. "Würde man zehn Euro Selbstbehalt einführen, würden 50 Prozent weniger Menschen ins Spital gehen." Wolle man den Leuten aber verbieten, ins Spital zu gehen, brauche es zuerst Alternativen.

Während sich in anderen Ländern Patienten für drei oder mehr Jahre – in sogenannten Einschreibemodellen – an einen Primärversorger binden, sieht das österreichische Modell nur eine freiwillige Bindung vor. Auch die Größe des multidisziplinären Teams im PHC-Zentrum auf der Mariahilfer Straße ist im Vergleich zu internationalen Zentren noch klein.

Das österreichische Konzept für Primärversorgung sieht jedoch für die Zukunft die Zusammenarbeit von weiteren Gesundheitsberufen vor. Nur damit könnten tatsächlich Spitalsaufenthalte reduziert werden, sagen Experten. "Im PHC-Zentrum arbeiten dann auch Menschen, die etwa Routinetätigkeiten – wie Insulin spritzen – mit Patienten einüben können", erklärt Gesundheitsökonom Czypionka.

Netzwerke bilden

Neben PHC-Zentren sieht das "Konzept rund um den Hausarzt" die Möglichkeit vor, dass sich, abhängig von regionalen Gegebenheiten, Primärversorgungsnetzwerke bilden. Grundidee ist die Zusammenarbeit von Gesundheitsberufen. "Gegner der Primärversorgung wollen die Zusammenarbeit eher unverbindlich halten, Befürworter wollen es verbindlich", sagt NÖGKK-Chef Pazourek.

Patientenanwalt Bachinger glaubt, dass unverbindliche Netzwerke, wie es sie in der Steiermark unter dem Namen "Styriamed" gibt, zu wenig sind. Auch Gesundheitsökonom Czypionka hat Bedenken: "In diesen Netzwerken müssen regelmäßige Fallbesprechungen zwischen Ärzten und anderen Gesundheitsberufen stattfinden, ein Zentrum hat da sicher Vorteile durch die räumliche Verbindung – da holt man schneller einen Kollegen dazu."

An der gesetzlichen Grundlage, einem PHC-Gesetz, das interessierten Ärzten Rechts- und Planungssicherheit garantiert, wird derzeit verhandelt. Es soll im Herbst 2016 auf dem Tisch liegen. Auch ohne Einigung auf Bundesebene gibt es in einzelnen Bundesländern bereits PHC-Zentren oder Pläne dafür. In Wien liegen zusätzlich zum PHC-Zentrum Mariahilf weitere Zentren in der Pipeline, in Oberösterreich soll 2017 das erste Primärversorgungszentrum eröffnen, ein zweites ist geplant. Auch in Niederösterreich seien die Verhandlungen weit fortgeschritten, sagt Pazourek: "Solange aber ein PHC-Gesetz droht, das die Ärztekammer nicht will, können wir den Sack nicht zumachen."

Hürden für Gesetz

Die Verhandlungen zum PHC-Gesetz gestalten sich aus mehreren Gründen schwierig, es geht vor allem um Hierarchien. Die Ärztekammer sträubt sich gegen den Plan der Sozialversicherung, mit einzelnen Betreibern von PHC-Zentren Einzel- bzw. Direktverträge abzuschließen. Aktuell gibt es einen Gesamtvertrag, er "ist eine Art Kollektivvertrag zwischen Kasse und Ärztekammer, Stellenplan und Honorarordnung sind dort festgelegt", sagt der Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Johannes Steinhart.

"Mit einem PHC-Vertrag will die Sozialversicherung mehr Macht und das Mitspracherecht der Ärztekammer abstellen. Der Betreiber eines Primärversorgungszentrums steht dann ganz alleine vor der mächtigen Sozialversicherung, er ist voll erpressbar." Die Ärztekammer befürchtet, dass durch Einzelverträge auch der Kündigungsschutz wegfällt, Honorare von Ärzten und Kasse direkt verhandelt werden und der Stellenplan nicht berücksichtigt wird, dadurch könnten Hausärzte, die rund um ein PHC-Zentrum angesiedelt sind, Patienten verlieren.

Auch die Finanzierungsfrage ist schwierig. Der Bund stellt die Mittel für die Versorgung im niedergelassenen Bereich, die Länder für die Spitäler zur Verfügung. "Daran scheitert viel, jeder Bereich versucht, Kosten in einen anderen abzuschieben", sagt Mückstein. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde beschlossen, alles aus einem gemeinsamen virtuellen Topf zu bezahlen. Ein bestimmtes Ausgabenvolumen soll zur Verfügung stehen.

Die Finanzierungspartner – Bund, Länder und Sozialversicherungsträger – legen gemeinsam fest, wer wie viel trägt und wie das Geld auf die Bundesländer aufgeteilt wird. "Das ist in jedem Bundesland eine schwierige Situation, weil drei Institutionen miteinander verhandeln müssen", sagt Pazourek, "das Geld muss von einem in den anderen Sektor wandern."

Anforderungen erfüllen

Das PHC-Zentrum auf der Mariahilfer Straße bekommt die Pauschale für seine Mehrleistungen von der Stadt Wien, weil es Ambulanzen entlastet. "Wenn ein Bereich nachweisen kann, dass er eine Leistung übernimmt, die bisher von einem anderen getragen wurde, muss der andere Bereich nachzahlen", erklärt Mückstein. Dieses Modell müsse nun auf eine breite Ebene gehoben werden. Ärzte, so Mückstein, bräuchten konkrete Angebote, nach dem Motto: "Das sind die Anforderungen, wer sie erfüllt, bekommt mehr Geld."

Was Ärztekammervertreter in Rage versetzt, hat mit dem Stellenplan und den Betreibern von PHC-Zentren zu tun. Ist für einen Standort ein Primärversorgungszentrum vorgesehen, werden zunächst die "örtlich bestehenden Vertragsärzte" eingeladen. Haben diese kein Interesse, wird die Suche auf alle Gesundheitsdiensteanbieter ausgeweitet. Steinhart befürchtet, dass kommerzielle Anbieter – von Hedgefonds bis Baugesellschaften – den Betrieb von PHC-Zentren übernehmen könnten. "Die Freiheit der Medizin muss gewahrt werden!", poltert er.

Gesundheitsökonom Czypionka glaubt, dass er den "Teufel an die Wand malt". Auch Pazourek ortet "billige PR" und glaubt: "Das erweckt den Eindruck, als wären Ärzte Non-Profit-Organisationen, die keinen Gewinn machen wollen. Aber wenn dann andere private Firmen kommen, bricht in der Ärztekammer der Klassenkampf aus. Ich halte das für unglaubwürdig." Und noch eine Befürchtung hegen die Standesvertreter: Mit PHC-Zentren gehe die persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patient verloren. "Wenn in einem PHC-Zentrum 20 Ärzte bei irgendeiner Firma angestellt sind, dann weiß man nicht mehr, wann welcher Arzt da ist", so Steinhart.

Weiter eine Zitterpartie

Gräben tun sich vor allem beim Thema freie Arztwahl auf. Patientenanwalt Bachinger meint dazu: "Das Dogma der freien Arztwahl muss weg." Das löst bei der Ärztekammer helle Empörung aus: "Das ist ein System à la DDR 2.0. Wenn man ernsthaft krank ist, will man selbst entscheiden, zu welchem Arzt man geht. Niemand will dann einer anonymen Maschinerie ausgeliefert sein, wo man nach einer Checkliste behandelt wird, die irgendwelche Ökonomen vorher ausgearbeitet haben."

Czypionka widerspricht, dass die freie Arztwahl nicht gänzlich wegfällt, weil man immer noch entscheiden kann, zu welchem Primärversorger oder Facharzt man geht: "Die freie Arztwahl wird nicht aufgehoben, sondern nur eingeschränkt, damit man nicht überall ins System eintreten kann und dann nichts mehr koordiniert wird." Bachinger ortet hinter dem Widerstand der Kammer auch ein Rollenproblem der Ärzte, die es nicht gewohnt sind, auf Augenhöhe mit anderen Berufsgruppen gleichberechtigt zusammenzuarbeiten.

Neben dem Konzept zur Primärversorgung gibt es in Österreich aber auch alternative Ansätze. Die Vinzenz-Gruppe ergänzt ihre Krankenhäuser mit sogenannten "Gesundheitsparks", in den niederösterreichischen Bezirksstädten gibt es den Krankenanstalten vorgeschobene Einheiten, sogenannte interdisziplinäre Aufnahmestationen, die ausbaubar wären. Patientenanwalt Bachinger ist froh über alternative Ideen. Denn sollten die Verhandlungen zum PHC-Gesetz scheitern, brauche es neue Modelle – wenn notwendig auch ohne Ärztekammer. (Bernadette Redl, CURE, 13.9.2016)