Falsch. Über Jahrzehnte hat er dieses Wort regelmäßig verwendet. Falsch, das war für Nikolaus Harnoncourt vieles an der herkömmlichen Aufführungspraxis – und zwar in mehrfachem Sinne. Minuziös konnte er nachweisen, inwiefern gängige Interpretationen der historischen musikalischen Quellenlage widersprachen, was daran aus seiner Sicht alles nicht stimmte. Am Samstag ist Nikolaus Harnoncourt im Kreise seiner Familie gestorben.

Falsch, das hieß aber auch: verlogen. Denn der Musikbetrieb hatte für den 1929 in Berlin geborenen Musiker nur mehr wenig mit der Sache zu tun, war bedeutungslos für die Gegenwart geworden. Es sei ein Jammer für ihn, dass er nicht ausschließlich zeitgenössische Musik mache. Mit Sätzen wie diesen konnte der Alte-Musik-Guru, der das nie sein wollte, sein Gegenüber verblüffen. Doch solle zumindest jede seiner Aufführungen wie eine Uraufführung wirken, eine Aussage für die Gegenwart bilden – und zugleich möglichst informiert über die Geschichte sein. Um also nicht falsch zu werden.

Vollmundige Ankündigungen, er würde nun endlich ein bestimmtes Werk "erstmals richtig" spielen, pflegte Harnoncourt zumindest in den letzten Jahrzehnten zurückzunehmen. Nein, höchstens "nicht falsch." Denn er könne nur mit Sicherheit sagen, was unrichtig sei. Über das Richtige hingegen gäbe es keine Gewissheit. "Man darf nie glauben, die Wahrheit zu haben", formulierte er 2012: der Interpret als verkappter Erkenntnistheoretiker, der freilich insbesondere in früheren Jahren durchaus apodiktisch auftreten konnte.

Seit Beginn seiner professionellen Musikausbildung stellte Harnoncourt, der zunächst Marionettenspieler hatte werden wollen, sämtliche Traditionen in Frage, die ihm begegneten. Unmittelbar nach Beginn seines Cello-Studiums an der Wiener Musikakademie (heute Universität) gründete er das Wiener-Gamben-Quartett und begann Spielweise und Klang alter Musikinstrumente intensivst zu erforschen – eine Beschäftigung, die nie mehr abreißen sollte und nach und nach eine ansehnliche private Instrumentensammlung zusammenkommen ließ.

Dirigentenpult seit 1972

Und kaum dass er 1952 Cellist bei den Wiener Symphonikern geworden war, gründete er den Concentus Musicus Wien, den er die folgenden 25 Jahre meist vom Instrument aus leitete. Erst 1972 stand er erstmals am Dirigentenpult, als er in Mailand Montiverdis "Ulisse" machte – eine Tätigkeit, die er zunächst eher zögernd ausweitete. Als er 1980 erstmals in Österreich bei der Salzburger Mozartwoche das Concertgebouw Orkest leitete, waren die Widerstände gegen seinen Interpretations- und Dirigierstil noch groß.

Dabei hatte er da bereits unter anderem seinen bahnbrechenden Monteverdi-Zyklus mit Jean-Pierre Ponnelle an der Oper Zürich absolviert; eine achtteilige Mozart-Reihe mit demselben Regisseur am selben Haus folgte in den 1980er Jahren – jenem Jahrzehnt, als Harnoncourt der Reihe nach erstmals die Symphoniker, die Wiener und Berliner Philharmoniker leitete, unter anderem bei der 1985 für ihn gegründeten Grazer Styriarte und an der Wiener Staatsoper debütierte.

Sein rasant anwachsendes Renommée, aber auch ein allgemeiner kultureller Wandel lassen sich daran erkennen, dass er erst seit 1992 bei den Salzburger Festspielen auftrat, aber schon drei Jahre später dort die Eröffnungsrede hielt. Als Zeichen seiner breiter werdenden Anerkennung darf auch gelten, dass er 2001 und 2003 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker leitete und neben einer kaum überblickbaren Reihe von Auszeichnungen 2002 den Ernst von Siemens Musikpreis erhielt.

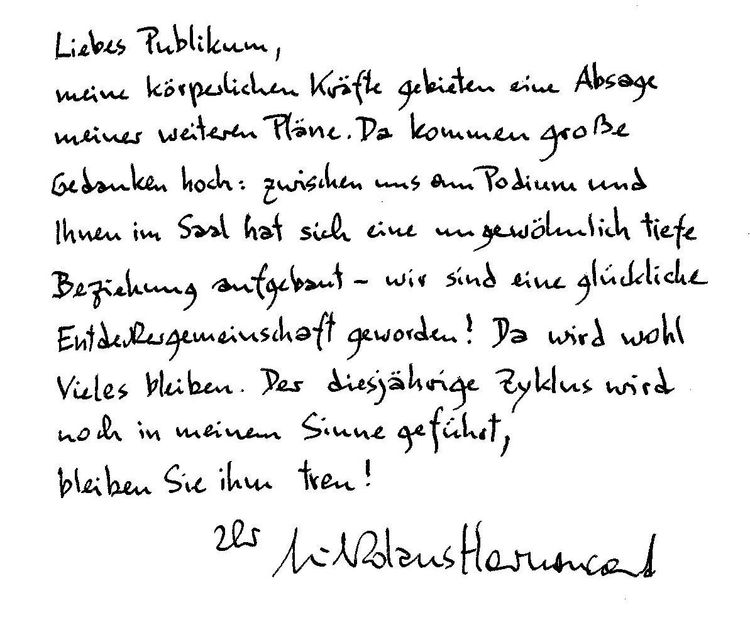

Seiner umfassende Diskographie und seinen Dirigaten seines Concentus Musicus sowie etlicher anderer Orchester muss aber auch Harnoncourt als Musikdenker zur Seite gestellt werden. 20 Jahre lang, von 1973 bis 1993, unterrichtete er "Theorie und Praxis der Alten Musik" an der Salzburger Hochschule Mozarteum; in einer Reihe von Büchern und Aufsätzen schilderte er, was ihn antrieb, mit einer unnachahmlichen Lebendigkeit und einer Fülle von Metaphern, die ihm auch während der Proben unentwegt einfielen – oder bei jenen Anmoderationen von Konzerten, mit denen er sich in den letzten Jahren regelmäßig unterhaltsam und lehrreich an das Publikum wandte.

Dabei war er ebenso für Überraschungen gut wie beim Repertoire, das Harnoncourt immer schon vielfältig gehalten hatte: Werke von Bartók, Strawinsky oder Gershwin erarbeitete er noch seit seinem 75. Lebensjahr. Und mit Stolz berichtete er, dass er doch auch ein zeitgenössisches Werk – "Rendering" von Luciano Berio (1989) – zur Uraufführung brachte. Auch wenn Harnoncourt trotz aller Anerkennung bis zuletzt mitunter polarisierte, wirkte alles, was er tat, bis ins höchste Alter tatsächlich frisch und wie neu.

Gemeinsam mit seinen Mitstreitern aus der historisch informierten Aufführungspraxis wie seinem langjährigen Freund Gustav Leonhardt hat er die musikalische Interpretation im 20. und 21. Jahrhundert von ihrem Grundverständnis bis zu elementaren Fragen der Klanggestaltung verändert wie kein anderer. Das macht ihn zum vielleicht wichtigsten Dirigenten unserer Zeit. (Daniel Ender, 6.3.2016)