STANDARD: Wie ist Ihr Verhältnis als Chemiker persönlich zur Kunst?

García Martínez: Picasso ist Geschmackssache. Mich interessiert Kunst sehr – aber mehr im Kontext ihrer Zeit. Ein Werk ist wie ein Fußabdruck der Zeit, in der es entstanden ist. Wie ein Fenster in die Vergangenheit: Wie ist der Künstler? Welche Materialien verwendete er? Wie sah er die Welt? Wie war die Gesellschaft? Kunstwerke sind für mich in gewisser Weise wie archäologische Fundstücke und Ausgrabungsstätten.

STANDARD: Wie steht es also um Erkenntnisse über die von ihm eingesetzten Materialien?

García Martínez: Wir waren mit dieser Studie die Ersten, die von Picasso damals verwendete Pigmente, aber auch Grundierungen der Leinwände analytisch erhoben haben. Das ist besonders für mich als Chemiker, aber generell für die Fachwelt interessant. Wenn man so will, haben wir nun eine Art chemischen Fingerabdruck der Arbeitsweise des jungen Picasso vorliegen. Wir haben etwa dadurch herausgefunden, dass Picasso am Anfang seiner Karriere noch auf Kaolinbasis Leinwände grundiert und präpariert hat.

STANDARD: Etwas am Pigmentmarkt war damals ganz neu ...

García Martínez: Ja, die Verwendung eines Weißes auf Zinkbasis, das sogenannte Chinesisch Weiß. Picasso übernahm es um 1900, just nachdem er erstmals nach Paris reiste. Wir nehmen an, dass er dieses Weißpigment von dort übernommen hat, wo es seinerzeit bereits verbreiteter war als in Barcelona. Auch die Zusammensetzung von Picassos dunklen Grundierungen konnten wir erkennen. Einerseits behalf er sich mit Knochenschwarz (Knochenkohle, auch Kölner Schwarz genannt, Anm.), andererseits mit Berliner bzw. Preußisch-Blau. Dies erlaubt uns, nun auch seine Frühwerke anhand objektiver Daten chronologisch einzuordnen.

STANDARD: Diese Erkenntnisse helfen auch, Fälschungen zu entlarven?

García Martínez: Natürlich, denn dieser chemische Fingerabdruck charakterisiert den Maler. Und erlaubt uns, diesen zu charakterisieren. Dabei geht es nicht einzig um die hauptsächlich verwendeten Elemente, sondern auch um Spuren – die uns etwa Hinweise darauf geben, wo Picasso beispielsweise seine Farbpigmente gekauft hat. Das ist eine solide wissenschaftliche Basis für die (kreative) Forschung. Die Werke, die wir analysiert haben, stammen aus den Jahren 1895 bis 1900 – also seiner Ausbildungszeit, wo er experimentierte und seinen Stil entwickelte, aber auch in puncto Materialien seine Präferenzen festigte. Dieser Anfang seiner künstlerischen Laufbahn ist derart wichtig, weil seine künstlerische Evolution damals derart rasant vorangeschritten ist. Wenn man die Werke um 1900 bis 1905 betrachtet, dann sind diese schon deutlicher und näher an dem dran, was Picasso zeitlebens malen wird.

STANDARD: Welche Methode hat Ihnen in der Forschung die überraschendsten Ergebnisse gebracht?

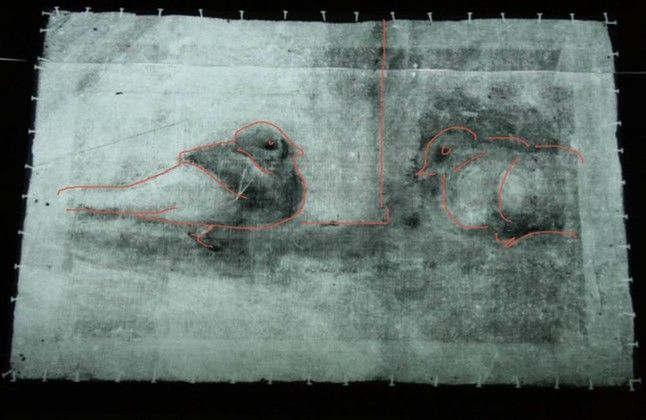

García Martínez: Wir haben nicht invasiv, sondern lediglich mit Licht gearbeitet. Die Spektrometrie ist eine erprobte und lange genutzte Methode. Doch die analytischen Geräte erlaubten es uns bislang nicht, derart große Objekte, wie es Kunstwerke sind, damit zu untersuchen. Wir verwendeten hierfür das MOLAB, ein mobiles Spektrometrielabor, ein EU-Projekt im Rahmen des Charisma-Programms, mit dem man weit größere Objekte untersuchen kann, als es kommerzielle Spektrometer ermöglichen. Und das mittels einer Handvoll Methoden, die im Grunde ähnlich sind, man verändert bloß die Wellenlänge des Lichts. In gewisser Weise ähnelt das der Weltraumforschung, wenn es um die Analyse der chemischen Zusammensetzung ferner Planeten anhand des von ihnen reflektierten Lichts geht. Reflektometrie im Infrarotbereich gibt Einblick in die Schichten und in die Komposition.

STANDARD: Werden Sie weiter mit dem Picasso-Museum forschen?

García Martínez: Ich nehme an, ja. Denn wie es so ist mit der Wissenschaft: Klärt man eine Frage, wirft die Antwort weitere Fragen auf... (Jan Marot, 1.1.2016)