Terry Pratchett: "Die Krone des Schäfers"

Klappenbroschur, 383 Seiten, € 18,50, Manhattan 2015 (Original: "The Shepherd's Crown", 2015)

Gerührt habe ich am Beginn von "Die Krone des Schäfers" die Widmung "Für Esmeralda Wetterwachs" gelesen. Dieser letzte aller Scheibenwelt-Romane ist also just derjenigen gewidmet, die immer meine liebste Scheibenwelt-Figur war – spätestens seit Pratchett schrieb, wie Oberhexe Esme Wetterwachs den traditionellen Glückwunsch "Dieses Haus sei gesegnet" im Tonfall von "Friss Blei, Schurke" aussprach. Persönlichkeiten wie diese werden heute einfach nicht mehr geboren.

Im Mittelpunkt steht aber natürlich Junghexe Tiffany Weh, deren Werdegang wir über fünf Romane mitverfolgen konnten und der nun zur Vollendung ihres Weges führt. Inzwischen ist Tiffany zu einer allseits anerkannten Hexe geworden, nicht nur im heimatlichen Kreideland. "Die Krone des Schäfers" beschert ihr eine Doppelbelastung als besenreitende Ärztin ohne Grenzen – in Sachen Arbeitsdisziplin kann Tiffany es längst mit Esme aufnehmen, nur an deren John-Wayne-Attitüde müsste sie noch arbeiten ... wenn sie es denn wollte. Doch "Die Krone des Schäfers" dreht sich ja darum, dass Tiffany ihren ganz eigenen Weg finden muss. Noch nagen trotz übermenschlichen Arbeitspensums Selbstzweifel an ihr, ob sie all den an sie gestellten Herausforderungen denn gerecht werden kann. Aber Nanny Ogg hat stets einen guten Rat bereit: "Nun mach dir mal nicht gleich in den Schlüpfer, Tiff. Das hilft nicht weiter und stört beim Gehen."

Letzter Rundgang durch eine liebgewonnene Welt

Abgesehen von Tiffanys ständigen Wegbegleitern wie den koboldhaften Wir-sind-die-Größten bringt uns der letzte Scheibenwelt-Roman noch einmal ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten, von Erzkanzler Ridcully über den Langen Mann bis zu Magrat Knoblauch, die den Karrierewechsel von der Hexe zur Königin souverän bewältigt hat. Kleine formale Zugeständnisse inklusive – ihrem Hexenbesen flattert nun ein Wimpel mit dem Wappen von Lancre hinterher.

Und auch ein altbekannter Feind regt sich hier noch einmal: die Elfen – das einzige Volk, dem Pratchett bisher die Integration in die große Multikulti-Gemeinschaft der Scheibenwelt verweigert hat, weil sie für ihn das Böse um der Bosheit willen verkörpern. Ob sich das im letzten Roman der Reihe wohl doch noch ändern wird? Immerhin hat sich die ganze Scheibenwelt gewaltig gewandelt. Zumindest vorerst haben wir es aber wieder einmal mit einem elfischen Invasionsversuch zu tun. Und erneut werden zu dessen Abwehr die Hexen mobilisiert, die ja schon immer die Brigaden des gesunden Menschenverstands waren.

Und apropos Integration: Einen letzten Restposten von Nicht-Gleichberechtigung gibt es ja doch noch – oder hat schon mal jemand eine männliche Hexe gesehen? Just diese Laufbahn will aber Gottfried, der jüngste Sohn von Lord Schwenk, einschlagen. Und wenn wir uns die integrative Philosophie der Scheibenwelt-Romane vergegenwärtigen, dann wird niemand überrascht sein, wenn wir Gottfried über kurz oder lang auf einem Besen wiederfinden. Einem eigens in einer Zwergenwerkstätte hergestellten Modell für den männlichen Reiter: "Sie wissen schon, mit einer speziellen Einbuchtung für die ... Weichteile. Da hat der Junge es beim Fliegen gleich viel komfortabler."

Am Ende

Im Nachwort des Romans steht zu lesen, dass Pratchett "Die Krone des Schäfers" nicht mehr ganz vollenden konnte. Der Roman, so heißt es dort, wäre sonst sicher noch etwas ausführlicher geworden. Doch eigentlich ist er gut, wie er ist. Wenn eines die letzten Scheibenwelt-Romane – bessere wie "Steife Prise" und weniger gute wie "Der Club der unsichtbaren Gelehrten" oder "Toller Dampf voraus" – verband, dann der Umstand, dass sie allesamt länger waren, als ihnen gut tat. Das ist hier nicht der Fall. Und was das Daueraufregerthema Übersetzung anbelangt (hier war übrigens wieder Regina Rawlinson am Werk, die weit weniger Fan-Zorn auf sich geladen hat als Gerald Jung): Auch hier finde ich außer einem unpassenden "Tschüssikowski" und dem Umstand, dass ich ein paar Personennamen anders in Erinnerung zu haben glaube, nichts zu bekritteln. Also ruhig Blut.

"Die Krone des Schöpfers" enthält all das, was Scheibenwelt-Romane stets auszeichnete: Witz, Gutmütigkeit, kleine Lebensweisheiten und tiefen Humanismus – eine Philosophie von Gleichheit, aber nicht Gleichförmigkeit. Zusammen mit "Mrs Bradshaws Handbuch" ist dies meiner Meinung nach ein würdiger Abschluss der Reihe.

Es wird einem schon etwas schwer ums Herz, wenn man diesen Roman zuschlägt. Das war's. Mehr wird nicht mehr kommen. Terry Pratchetts weltweit betrauerter Tod im März ist noch unvergessen – und jeder wird unweigerlich an den Autor denken, wenn er liest, wie in diesem Roman auch eine zentrale Figur der Serie stirbt. Ihr Tod wird auf der ganzen Scheibenwelt wie eine schwere Erschütterung der Macht wahrgenommen werden. Und wenn Tod dieser Figur Respekt zollt und ihr sagt, dass sie die Welt besser hinterlässt, als sie sie vorgefunden hat, dann lautet ihre Antwort schlicht: "Danke. Man tut eben, was man kann."

Michael R. Underwood: "Genrenauts. The Shootout Solution"

Broschiert, 148 Seiten, Tor Books 2015

Wer hat noch nicht den Wunsch verspürt, sich in ein Buch oder einen Film hineinzubeamen, um durch einen Eingriff zur rechten Zeit zu verhindern, dass die Geschichte aus dem Gleis gerät? Etwa um in "War of the Worlds" Tom Cruise zuzurufen: Um Himmels willen, lauft an Tim Robbins vorbei und versteckt euch ein Haus weiter – das erspart uns diese quälend langweilige Psychodramasequenz, die den ganzen bis dahin recht ordentlichen Film auf Null abbremst. Oder um ein paar Kilo Gehacktes als Bestechung für die Adler mitzubringen, damit sie Bilbo & Co ein bisschen näher an den Einsamen Berg heranfliegen und die zu Tode gedehnte "Hobbit"-Trilogie damit um mindestens einen Teil abkürzen. Die Möglichkeiten wären endlos!

Der US-amerikanische Autor Michael R. Underwood, bekannt geworden mit "Geekomancy", hat nun eine vergnügliche Serie gestartet, die sich in etwa um diesen Gedanken dreht, auch wenn hier nicht einzelne Werke, sondern ganze Genrewelten bereist werden. Die Renaissance des Formats Novelle dank E-Publikationen macht's möglich – die leserfreundlich schlanken Bände, die Fans von John Scalzis "Redshirts" oder Jay Martels "Channel Blue" gefallen dürften, sind allerdings auch als Taschenbücher erhältlich.

Die etwas andere Lange Erde

Wie schon in "Geekomancy" haben wir es wieder mit einer Heldin mit künstlerischen Ambitionen und Einblick in die Welt der Geeks und Nerds zu tun. Leah Tang heißt sie diesmal, Empfangshilfe bei Tag und Stand-up-Comedienne bei Nacht. Ohne fixes Engagement, gibt sie ihre Betrachtungen zum Fantasy-Genre überall dort in Baltimore zum Besten, wo gerade Open-Mic-Nacht ist. Eines Abends sitzt aber jemand im Publikum, der Leahs Genrewissen für einen anderen Zweck nutzen will. Und so rekrutiert Dr. Angstrom King (pliiiiz, so kann man auch nur in einer Pulp-Geschichte heißen) Leah für die Genrenauten.

Die staunende Leah erfährt, dass die DNA des Universums aus Geschichten besteht und dass dessen fünfte Dimension das Narrativ ist. In dieser Dimension ist die Erde daher nicht einfach von irgendwelchen Parallelwelten, sondern eben von Genrewelten umgeben. Dort sind all die altbekannten Motive, Plots und Topoi, die Genre-Fiction so ausmachen, nicht nur Realität, sondern auch die Norm. Es gibt Pulp World, Horror World, Romance World, Women's Fiction World ("I hate that label by the way ...") und viele mehr. "Dutzende" sollen es sein – eine genaue Zahl wird nicht genannt, was den Spielraum für beliebig viele weitere Bände offen hält.

Anti-Entropie-Kommando im Einsatz

Leider strahlen diese Welten aber nicht nur als Inspirationsquellen für neue Bücher und Filme auf die Erde aus. Entwickelt sich dort eine Geschichte nicht wie erwartet, kommt es zu einem chaotischen und tendenziell gefährlichen Rückkopplungseffekt. "When a story breaks, that breach creates a thematic-semiotic ripple effect, which crosses over from that world to our own Earth." Dann ist es höchste Zeit, ein Genrenautenkommando auf Mission zu schicken, um die fehlgeleitete Geschichte wieder gradezubiegen.

In diesem ersten Band ist Western World das Ziel, wo ein paar Banditen nicht vom Sheriff und seinen Deputies zur Strecke gebracht wurden, sondern überraschenderweise den Spieß umgedreht haben. Ziel der Mission – mit Leah als Genrenautin auf Probe – ist es daher, einen neuen Helden zum Rächer auszubilden. Dummerweise stellt sich der Wunschkandidat allerdings mit dem Kochlöffel weitaus geschickter an als mit dem Schießeisen ...

Vergnügliches Spiel mit Klischees

Der erste Band der Reihe zeigt bereits, wie der Hase läuft: Die munter erzählte Geschichte wimmelt nicht nur so vor popkulturellen Verweisen, von "Doctor Who" bis zu "Cabin in the Woods". Er spielt zudem – ohne auch nur ansatzweise kopfig-intellektuell zu werden – laufend mit der Meta-Ebene und gönnt sich Seitenhiebe auf Mechanismen und Klischees von Genre-Fiction. Siehe das Staunen der Ober-Genrenauten über einen Vorfall just in der Western World, die doch als äußerst stabil galt ("There hasn't been a genre-redefining western in years.") Oder siehe diesen Dialog zwischen Leah und Dr. King: "So all the racist storytelling tropes happen in these worlds: black guys do always die first in Horror world, beautiful white people are ninety-five percent of the leads in Romance world while the 'ethnic' friends get paired off with one another in the credits – that kind of thing?" – "Pretty much, yes."

"Genrenauts" scheint prädestiniert für eine TV-Serie. Einige Artverwandte wie "Sliders" oder "Quantum Leap" ("Zurück in die Vergangenheit") werden explizit genannt. Wir wollen aber auch auf "Star Trek" nicht vergessen, wo in Form von Holodeck-Episoden, Zeitreisen und Besuchen auf Planeten, die wie Gestalt gewordene Abschnitte der menschlichen Geschichte aussahen, auch schon so manche Genrewelt erkundet wurde. Mit "Star Trek" teilen die "Genrenauts" übrigens auch die Heimlichtuerei gegenüber den Einheimischen, was auch hier Tarnung mittels Kostümen, Hightech-Makeup und "Chamäleonfeldern" erforderlich macht. "Genrenauts" wirkt daher auf paradoxe Weise gleichzeitig originell und altbekannt – ein Stück Good Old Science Fiction, das auch aus den 1960ern stammen könnte.

Eine Serie mit Potenzial. Und schon im Februar wird sie fortgesetzt, dann geht es – heißa! – nach Science Fiction World.

James L. Cambias: "A Darkling Sea"

Broschiert, 384 Seiten, Rebellion 2015

Gimelspace ... schon wieder ein neues Synonym für Hyperraum. Das nur am Rande vermerkt, denn der Weltraum spielt im Hard-SF-Roman "A Darkling Sea" nur eine indirekte Rolle. Interstellare Reisen sind langwierige und mit gewaltigem Ressourcenverbrauch verbundene Unternehmen – kein Wunder, dass sowohl die Menschen als auch die schon länger zivilisierten Sholen nur kleine Raumflotten unterhalten.

Auf engem Raum

Stattdessen bleiben wir ortsgebunden – was in diesem Fall bedeutet: Ilmatar, ein Mond, der um einen riesigen Exoplaneten kreist und wie Jupiters Europa einen Ozean birgt. Unter kilometerdicken Schichten aus Eis und Wasser liegt eine internationale Forschungsstation der Menschheit, in der sich ein großer Teil der Handlung abspielt. Das Roman-Debüt von US-Autor James L. Cambias, nun auch als Paperback erhältlich, sorgte 2014 für einiges Aufsehen, und das ist nicht zuletzt den glaubwürdigen Darstellungen zu verdanken: Von den verwendeten (Unterwasser-)Technologien, die nur wenige Schritte vom heute Machbaren entfernt sind, bis zum authentisch wirkenden Leben innerhalb der Station – etwa wenn die Crewmitglieder in Diskussionsthreads des stationsinternen Netzwerks Dampf ablassen.

So beginnt der Roman mit Geätze von Hauptfigur Rob Freeman, einem Kameramann, über einen allseits unbeliebten Selbstdarsteller, der der Forschungsmission aufgehalst wurde: By the end of his second month at Hitode Station, Rob Freeman had already come up with 85 ways to murder Henri Kerlerec. That put him third in the station's rankings – Josef Palashnik was first with 143, followed by Nadia Kyle with 97.

Zu Gewalt genötigt

Das besondere Interesse der ForscherInnen gilt den einheimischen Intelligenzformen. Die Ilmatarans sind blinde, drei bis vier Meter lange krebsähnliche Wesen, die an hydrothermalen Quellen auf dem Meeresgrund eine Zivilisation auf in etwa bronzezeitlichem Niveau errichtet haben, inklusive Viehzucht, Arbeitsteilung und Geldwirtschaft – und sogar einer Akademie voller Gelehrter. In der übrigens der verhasste Henri Kerlerec ein rasches Ende im Rahmen einer Alien-Vivisektion finden wird. Als Alien. Die entsprechende Passage, aus dem Munde des Untersuchenden, ist zum Piepen: "My first incision is along the underside. Cutting the hide releases a great many bubbles. The creature reacts very vigorously – make sure the ropes are secure."

Kerlerecs Tod setzt allerdings Ereignisse in Gang, die nicht mehr so lustig sind – denn eigentlich hätte jeder Kontakt zu den Einheimischen strengstens vermieden werden sollen. Die Sholen reagieren alarmiert und schicken ein Raumschiff ins Ilmatar-System. Das Forscherduo Tizhos und Gishora wird zur Hitode-Station hinuntergebracht und kommt nach einer Untersuchung zum Schluss, dass die Station unverzüglich aufzulassen sei. Ohnehin schwankt der große Consensus der Sholen zwischen einer isolationistischen Politik und Bestrebungen, die interstellaren Ambitionen der Menschheit einzudämmen, ehe es zu spät ist.

Die Dinge kommen ins Rollen

Natürlich will sich die Crew der Station das nicht gefallen lassen. Man setzt auf passiven Widerstand – früher oder später wird aber auf beiden Seiten Blut fließen. Obwohl sämtliche Hauptfiguren des Romans von Forscherdrang motivierte WissenschafterInnen sind, ist die Eskalation unvermeidlich. Gewalt hat hier übrigens keine heroische Komponente, jeder Tod wirkt armselig und traurig. Dass in diesen Konflikt letztlich auch die Einheimischen hineingezogen werden, weckt Erinnerungen an das Kolonialzeitalter auf der Erde.

Ein paralleler Handlungsstrang schildert die Erlebnisse des jungen Ilmatarans Broadtail 38 Sandyslope. Und der kommt ganz schön herum: Vom Besuch der Akademie über einen ungewollten Totschlag, der Broadtails Verbannung nach sich zieht, einen Banditenüberfall und einen Zwischenaufenthalt bei einem verschrobenen Eremiten bis zur unverhofften Entwicklung, dass er Lehrmeister einer Schülerin wird. Broadtails größtes Abenteuer ist aber fraglos die Begegnung mit den seltsamen Wesen von außerhalb – woraus trotz aller Kommunikationsschwierigkeiten sogar eine Freundschaft wird.

Fremde und nicht so fremde Arten zu denken

Ich rätsle immer ein wenig, warum ein Autor innerhalb eines Romans zwischen den Erzählzeiten Präsens und Imperfekt wechselt. Auch hier, wo nur die Kapitel um die Ilmatarans im Präsens erzählt werden, ist für mich kein Sinn erkennbar: Die Handlungsstränge laufen zeitlich parallel, und es ist auch nicht so, dass die Ilmatarans eine sonderlich fremdartige Psyche aufweisen würden, sodass man ein "anderes Zeitempfinden" unterstellen könnte. Im Gegenteil, sie wirken für mich fast schon zu menschlich. Sieht man einmal davon ab, dass die Ilmatarans ein rigoroseres Territorialitätsverständnis hegen als Texaner und dass sie ihren Nachwuchs in der Wildnis aussetzen und bei Bedarf wieder einfangen ... oder fressen. Immerhin: Die Vergleichbarkeit mit Menschen führte zur lustigen Vivisektionspassage (sorry, Henri!).

Die Sholen, obwohl den Menschen biologisch viel ähnlicher, wirken da schon fremdartiger. All ihr Denken und Handeln muss auf einer vorherigen Konsensfindung basieren – und die umfasst nach Bonobo-Art gerne auch eine körperliche Komponente (was sich auf Menschen leider nicht übertragen lässt, wie Tizho und Gishora feststellen müssen, als sie versuchen, den Stationsleiter zu sich ins Bett zu holen). So stößt die Verständigung zwischen Menschen und Sholen paradoxerweise auf viel größere Hürden als die zwischen Menschen und den Ilmatarans, obwohl diese nicht einmal über die gleichen Sinneswahrnehmungen verfügen.

Kann man empfehlen

"A Darkling Sea", das unverkennbare Anklänge an Hal Clements "Schwerkraft"-Trilogie hat, ist eine gelungene First-Contact-Geschichte, die davon handelt, wie sich Hindernisse überwinden lassen und wie aus den besten Absichten aller Beteiligten doch noch etwas Schlimmes entstehen kann. Und am Ende, da stellt eine vollkommen unerwartete Entdeckung auch noch eine mögliche Fortsetzung in Aussicht.

P.S.: Im Mai erscheint der Roman bei Cross Cult auf Deutsch!

Nathaniel Philbrick: "Im Herzen der See"

Broschiert, 352 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "In the Heart of the Sea. The Tragedy of the Whaleship Essex", 2000)

Vom Meeresmond zurück zu den Ozeanen der Erde. Hier hat sich vor beinahe 200 Jahren etwas abgespielt, das sich zu einem der großen Mythen der Moderne entwickeln sollte: Am 20. November 1820 wurde ein Walfangschiff mitten auf dem Pazifik von einem Pottwalbullen versenkt – ein bis dahin vollkommen unvorstellbares Ereignis.

Das sollte nicht nur Herman Melville zu einem Klassiker der Weltliteratur inspirieren, sondern auch eine ganze Reihe heute weit weniger bekannter Berichte und fiktiver Bearbeitungen in die Welt setzen. Der US-amerikanische Literaturhistoriker Nathaniel Philbrick hat den Fall in diesem minutiös recherchierten Sachbuch aufgearbeitet, das erstmals 2000 erschien und nun noch einmal aufgelegt wurde. Anlass der Neuedition: Hollywood hat Philbricks Buch als Vorlage für einen gleichnamigen Spielfilm herangezogen, der sich allerdings auch bei "Moby Dick" bedient. Seit Richard Dawkins wissen wir, dass Meme einem Prozess folgen, der der Evolution ähnelt. Dann hätten wir hier also einen der Fälle, in denen die Entwicklungsgeschichte – ähnlich wie die des Menschen – weniger einem Stammbaum als einem unübersichtlichen "Stammbusch" voller Querverbindungen gleicht.

Inselchen im Wirtschaftsboom

Wir reisen zurück in den kurzen Augenblick der Geschichte, in dem die kleine Insel Nantucket vor der Küste von Massachusetts das schlagende Herz der jungen industriellen Revolution war – mit Walöl als Blut. Philbrick, stilgerecht selbst auf Nantucket ansässig und führendes Mitglied der dortigen Historical Association, geht im ersten Kapitel seines Buchs zunächst mal auf die einzigartige Verbindung von Spiritualität und Habsucht ein, die sich ergab, als die frommen Quäker der Insel Walblut leckten und das große Geschäft witterten. Geradezu ominös – nicht nur in Bezug auf Nantucket, das bald schon wieder in der Bedeutungslosigkeit versinken sollte – liest sich sein Befund: Gnadenlos erwerbstüchtig, technologisch fortschrittlich und von dem Glauben beseelt, gleichsam erwählt zu sein, stellte Nantucket im Jahr 1821 in kleinerem Maßstab schon das dar, was Amerika erst noch werden sollte.

Und so sticht am 12. August 1819 der 26 Meter lange und schon etwas angejahrte Walfänger "Essex" mit 22 Mann an Bord in See. Unter einem neuen Kapitän, der aber – anders, als es der derzeit in den Kinos laufende Film suggeriert – sehr wohl Walfangerfahrung hat, er ist bloß eine Sprosse auf der Karriereleiter hochgerückt. Dafür ist der Rest der Besatzung, großteils Teenager, gänzlich unerfahren. Noch im Atlantik kentert die "Essex" zum ersten Mal – von Anfang an scheint ein Unstern über ihrer Mission gestanden zu haben. Doch die Schäden werden repariert, man umrundet das Kap Horn und langt nach ein paar Monaten schließlich dort an, wo das Verhängnis seinen Lauf nehmen wird.

Der Angriff

Das, womit "Moby Dick" endet, kommt in diesem Buch bereits nach einem Drittel des Umfangs – das eigentliche Grauen sollte damit ja erst beginnen. Warum der Walbulle die "Essex" zweimal mit Absicht und Schwung gerammt hatte, bis sie der Belastung schließlich nicht mehr stand hielt, lässt Philbrick offen. Er stellt im Lauftext sowie dem daran anschließenden Fußnotenapparat verschiedene Thesen in den Raum. Nur die "romantisierte" Idee, der Bulle hätte die von den Walfängern attackierten Kühe und Kälber verteidigen wollen, verwirft er. Angeblich beschränkt sich die familienpolitische Rolle von Bullen in der Pottwalgesellschaft auf das Absolvieren von One-Night-Stands; wusste ich auch nicht. Allerdings hat es seit dem Ersterscheinen des Buchs auch Beobachtungen gegeben, denenzufolge die zumeist alleinlebenden Bullen im Gefahrenfall doch ihren Artgenossen zu Hilfe eilen können.

Wie auch immer: Das Ergebnis ist, dass die Crew der "Essex" ungefähr so weit vom Land entfernt, wie es auf unserem Planeten möglich ist, ohne Schiff dasteht. Mit allem, was sich an Vorräten einpacken lässt (inklusive ein paar Galapagos-Riesenschildkröten), steigen 20 Mann in drei Beiboote. Nur acht werden diese am Ende einer dreimonatigen Odyssee wieder verlassen, abgemagert bis zum Skelett und gezeichnet für ihr Leben.

Erfundene und echte Dramen

Der Kinofilm, der sich wie erwartet einige Freiheiten herausnimmt, lässt die Schiffbrüchigen noch einige Male auf den Wal treffen, der "Moby Dick"-mäßig zur Nemesis der Seefahrer hochstilisiert wird. In Wirklichkeit hat sich der Wal längst getrollt, stattdessen erleben die Männer Angriffe durch einen Orca und einen großen Hai. Und wer den Film gesehen und sich über die seltsame "Versöhnungsszene" gewundert hat, in der Maat Owen Chase alias Chris Hemsworth mit der Harpune in der Hand im Boot steht und darauf verzichtet, den Wal zu töten ... nun, in Wirklichkeit war's ein Hai und Chase schlicht und ergreifend vom Hunger zu geschwächt, um zuzustechen.

Das Leben folgt eben keiner Hollywood-Dramaturgie. Kann aber seine eigene, nicht minder gewaltige haben. Wie Philbrick mehrfach betont, hätten die Überlebenden der "Essex" gute Chancen gehabt, die vergleichsweise nahen Gesellschaftsinseln und Tahiti zu erreichen. Doch entschieden sie sich bewusst für den viel längeren Weg nach Südamerika. Der Grund: Sie hatten Angst vor angeblichen Kannibalen auf den Inseln. Angesichts dessen, dass sie später die Leichen ihrer Kameraden essen sollten und in einem Fall sogar Lose gezogen wurden, wer sich als Fleischquelle opfern musste, ist das eine Ironie, wie sie bitterer nicht sein könnte.

Packende Lektüre

Philbrick erspart uns keine Grausamkeit. So detailliert wir in einem früheren Kapitel die blutigen Abläufe des Walfanggeschäfts zu lesen bekommen, so ausführlich schildert er dann die körperlichen und psychischen Auswirkungen des langsamen Verhungerns. An einer Stelle liefert der Autor sogar eine Kalkulation, wie viele Kalorien ein geschlachteter Mensch erbringt. Das ist dann die extremste Ausformung von Philbricks lobenswert exakter Arbeitsweise. Er hat nicht nur die beiden wichtigsten Berichte über das Unglück – von Owen Chase und dem Schiffsjungen Thomas Nickerson – miteinander verglichen, sondern auch unzählige andere Quellen zur Geschichte des Walfangs herangezogen.

Den ausführlichen Fußnotenapparat ergänzen Karten, historische Illustrationen und Fotos sowie ein Glossar für Ausdrücke aus der Seemannssprache (das freilich ein bisschen länger hätte sein können; die Übersetzung ist ausgezeichnet, dürfte aber von einem Nordlicht stammen, das die Nautik mehr im Blut hat als unsereins). Kurz: ein hervorragendes Sachbuch, unbedingt lesenswert.

Nachtrag: Der Kapitän der "Essex", George Pollard, ging gleich auf seiner nächsten Fahrt wieder mit einem Schiff baden. Das rückt ihn fast schon in die Nähe der legendären Stewardess Violet Jessop, die jeweils an Bord der "Titanic" und deren Schwesternschiff "Britannic" war, als sie sanken – sowie an Bord des dritten, der "Olympic", als diese mit einem anderen Schiff kollidierte. Jessop starb Anfang der 70er mit 83 Jahren. An Land. Und auch Pollard überlebte das wiederholte Unglück. Den Rest seines Lebens verbrachte er glücklich und zufrieden als Nachtwächter – manchmal ist ein Leben ohne große Ambitionen einfach vorzuziehen.

Hannes Riffel & Sascha Mamczak: "Das Science Fiction Jahr 2015"

Broschiert, 648 Seiten, € 30,80, Golkonda 2015

"Wann gibt es einen Wolfgang-Jeschke-Preis für Science Fiction?", fragt Literaturkritiker Denis Scheck in seinem Nachruf auf den Titanen der deutschsprachigen SF. Und in der Tat: Was für eine überragende Rolle der im Juni verstorbene Wolfgang Jeschke als Autor, vor allem aber als Herausgeber und langjähriger Leiter der SF-Schiene im Heyne-Verlag gespielt hatte, das merkte man seit seinem Rückzug in den Ruhestand im Jahr 2002 immer stärker. Seitdem hat sich das Science-Fiction-Angebot hierzulande – nicht nur bei Heyne – drastisch verringert. Und vieles Hochqualitative, das Jeschke stets aufgespürt hatte, findet seitdem keinen Weg mehr zu einer deutschen Übersetzung.

Jeschke hatte 1986 auch ein Stück Sekundärliteratur ins Leben gerufen, das sich zu einer echten Institution entwickeln sollte: Das "Science Fiction Jahr" wurde bis 2014 von Jeschke bei Heyne (mit-)herausgegeben, dann fiel die Entscheidung, es an den Verlag Golkonda weiterzureichen. Dass Jeschke just im Jahr des längst geplanten Wechsels starb, erscheint nun wie ein Symbol für das Ende einer großen Ära. Darum ist die heurige Ausgabe des Jahrbuchs auch Wolfgang Jeschke gewidmet. Im ersten Abschnitt zollen ihm nicht nur Denis Scheck und mehr oder weniger die gesamte SF-Szene Deutschlands Tribut. Auch Größen der englischsprachigen Science Fiction wie Brian Aldiss, Robert Silverberg, Norman Spinrad und Christopher Priest reihen sich mit Nachrufen ein.

Altvertraut

Das heurige Jahrbuch fügt sich inhaltlich wie formal nahtlos neben seinen Vorgängern ein – abgesehen davon, dass es im Regal einen Zentimeter über die anderen hinausragt und ein paar Seiten eingespart hat (wofür die verbliebenen allerdings auch nicht mehr libellenflügeldünn sein müssen). Der bisherige Aufbau wurde weitestgehend übernommen, nur die Rezensionsteile sind diesmal nicht vom Feature-Teil abgetrennt, sondern ebenso wie ganzseitige Verlagswerbungen über den gesamten Band verteilt; das Inhaltsverzeichnis ist nebenbei bemerkt ein bisschen unorthodox. Und auch das dahinterstehende Team scheint weitestgehend dasselbe geblieben zu sein. Aber warum sollte man auch krampfhaft ein bewährtes Muster verändern wollen? Ich sage nur: The Force Awakens.

Inhaltlich gibt es wie gehabt einen Kessel Buntes, Aufsätze über herausragende Einzelwerke der SF ebenso wie Hintergrund- und Allgemeinbetrachtungen. Wie etwa von Mitherausgeber Sascha Mamczak, der mit dem Jahr 1783 und dem Start der ersten Montgolfière ein neues Datum für die ewig junge Diskussion, wann das Zeitalter der Science Fiction begann, aus dem Hut zaubert – weil der Mensch damit zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Sphäre betreten habe, in der er nicht zu Hause ist. Was zwar die Frage nach ein paar Jahrtausenden Seefahrt aufwirft, aber irgendwie schön die aktuelle Diskussion um den Beginn des Anthropozäns widerspiegelt: Begann es mit Hiroshima oder mit der Ausrottung von Mammut und Riesenfaultier?

Einmal quer durch den Genregarten

Andy Weir, Autor des ultra-mega-erfolgreichen "Der Marsianer", erzählt im Interview mit Uwe Kramm, wo sich in seinem für seine wissenschaftliche Fundiertheit gerühmten Roman doch noch Handwaving-Erklärungen verbergen – und warum er davon überzeugt ist, dass "Mars One" nie auch nur den kleinsten Gegenstand auf den Roten Planeten bringen wird; von einem Menschen ganz zu schweigen. Uwe Neuhold kommt in seinem Aufsatz über die Geschichte des 3-D-Drucks auf ein paar spektakuläre Ideen für künftige Anwendungsmöglichkeiten. Und Bartholomäus Figatowski holt in "Splitter im Auge Gottes – Wie die Science Fiction den Ersten Weltkrieg erinnert" zwei weitgehend vergessene Werke aus der Pionierzeit der deutschen SF ans Licht zurück: Walter Müllers Utopie "Wenn wir 1918 ..." aus dem Jahr 1930 und der Propagandafilm "Die Entdeckung Deutschlands durch die Marsbewohner" von 1916.

Der große SF-Theoretiker John Clute philosophiert über "Ruinen und Zukünftigkeit"; keine leichte Kost. Daneben liest sich sogar der Beitrag von Dietmar Dath wie leutseliges Geplauder – und das, obwohl er sich um Greg Egans "Orthogonal"-Reihe über ein Universum mit anderen Naturgesetzen dreht, vor der ich seinerzeit feige gekniffen habe. Und Wolfgang Neuhaus widmet sich der Verwandtschaft von Science Fiction und Philosophie.

Nach diesem Dreierpack lechzt man nach etwas Poppigem. Das kommt in Form zweier Beiträge über herausragend erfolgreiche SF-Filme: nämlich "Guardians of the Galaxy" (von Christian Endres) und "Interstellar" (von Simon Spiegel). Ersteren fand ich im Kino nett, zweiteren, der die Geister scheidet wie kaum ein anderer, einfach nur blöde. Diese Meinung vertritt offenbar auch Spiegel, auch wenn er es natürlich etwas eloquenter ausdrückt. Womit ich allerdings große Mühe habe, ist, dass eine Physikerin allen Ernstes einen Satz wie 'Love is the one thing that transcends time and space' von sich gibt, ohne anschließend vor Scham in den Boden zu versinken. Ooooooh jaaaaah.

Highlights

Für das im SF-Jahrbuch traditionell schwach vertretene Geschlecht tritt diesmal die ebenso engagierte wie omnipräsente US-Autorin Kameron Hurley an, was ich zunächst mit gebremster Begeisterung gesehen habe. Ihre Kolumne im Fachmagazin "Locus" war für mich nie ein adäquater Ersatz für die von Cory Doctorow; der hat genauso ernste Anliegen wie Hurley, versteht es dabei aber deutlich mehr Lebensfreude zu vermitteln. Der Essay "Wir kämpfen seit jeher" ist jedoch kein Auszug aus Hurleys langsam öde gewordenem Dauerthema zum Wohl und Wehe von AutorInnen im digitalen Zeitalter, sondern dreht sich in ebenso kluger wie ansprechender Weise um "Frauen, die man nicht sieht". Und ist einer der interessantesten Beiträge dieses Bands.

Ebenfalls sehr empfehlenswert ist der Streifzug von Neo-Hugo-Preisträger Ken Liu durch die blühende SF-Szene Chinas, inklusive einer Liste von Erzählungen, die bereits auf Englisch erhältlich sind. Hier öffnet sich ein Portal in eine ganz neue Welt voller AutorInnen, die die wenigsten von uns kennen dürften – wenn das mal keine Gelegenheit ist. Und natürlich fällt in Lius Text nicht einmal der selten doofe Ausdruck "Silkpunk", der für chinesische SF in Umlauf gebracht wurde. Möge er sich nie durchsetzen und überhaupt den ganzen "-punk"-Punk endgültig mit sich ins Grab nehmen.

Rezensionen und Sonstiges

Wie gewohnt üppig gestaltet sich der Rezensionsteil: Über 60 Seiten für Bücher und jeweils etwa 50 für Comics und Filme (eine Erklärung für das eigentliche Monster in "Godzilla" findet sich freilich auch hier nicht: also nicht der Titelheld oder die M.U.T.O.s, sondern der bizarre Pepi von Bryan Cranston). Die 40 Seiten über Games sind nicht nach Titeln, sondern thematisch gegliedert. Da ich allerdings nicht spiele, habe ich den Teil übersprungen; ebenso wie den über Hörspiele, die hier mit 25 Seiten vertreten sind.

Zum Buchrezensionsteil gibt es übrigens noch nachträgliche Gesamtüberblicke. Michael K. Iwoleit widmet sich Kurzformaten von professionellen Herausgebern bis zu unlektorierten Titeln Marke Eigenbau, nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund und scheut sich auch nicht, die Namen derer hervorzuheben, deren Arbeiten er mies findet. Was sich sehr vergnüglich liest – und Iwoleit darf das auch; er selbst liefert schließlich seit Jahren Erzählungen von höchster Qualität ab (siehe etwa die Storysammlung "Die letzten Tage der Ewigkeit"). Udo Klotz ist in seiner Jahresbilanz in Sachen Romane deutlich freundlicher, kann mich letztlich aber auch nicht von meiner Meinung abbringen, dass 2014 ein schwacher Jahrgang war, was deutschsprachige SF-Romane betrifft. Statistiken, Nachrufe und eine sehr umfangreiche Bibliografie im Fakten-Teil runden das Jahrbuch ab. Und siehe da: Es ist, wie es immer war.

P.S: Und ich bin sehr froh über die moralische Unterstützung durch das wichtigste Stück SF-Sekundärliteratur im deutschsprachigen Raum. Nämlich dass trotz ansonsten makelloser Korrektheit SF auch hier als "Science Fiction" ausgeschrieben wird und nicht als "Science–Fiction" oder gar "Sciencefiction". Schaut doch unmöglich aus, was du da anbietest, lieber Duden.

Ramez Naam: "Crux"

Broschiert, 750 Seiten, € 10,30, Heyne 2015 (Original: "Crux", 2013)

Auf halbem Weg zwischen heute und Cyberpunk, Endstation Singularität, bitte alle einloggen. In "Nexus", dem ersten Band seiner gleichnamigen Trilogie, hatte uns Computerspezialist und Futurologe Ramez Naam, ein in Ägypten geborener US-Amerikaner, in eine nahe Zukunft (2040) versetzt, die unserer Gegenwart noch stark ähnelt, aber an der Schwelle zu etwas völlig Neuem steht.

Epizentrum der Neuerung sind die innovationsfreundlichen Staaten Asiens, die daher auch den Großteil der Schauplätze des Romans ausmachen. Europa wird nur am Rande als rückwärtsgewandt und sklerotisch erwähnt, aber nicht besucht. In den USA hingegen halten wir uns recht oft auf. Die sträuben sich zwar ebenso gegen die Zukunft, allerdings tun sie es – wie es nun mal ihre Art ist – mit Zähnen und Klauen, was für den Plot einen schönen Konflikt ergibt.

Nächste Stufe der Evolution

Informations-, bio-, mikro- und nanotechnologische Neuentwicklungen hat es zwischen heute und der Romanzeit reichlich gegeben. Sie fügen sich zum durchaus gruseligen Bild einer Welt zusammen, in der diejenigen das Nachsehen haben, die nicht bereit oder in der Lage sind, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Die endgültige Eskalation löst aber Nexus aus, eine flapsig als "Nanodroge" bezeichnete Lösung aus winzigen Teilchen, die in den Körper injiziert werden und sich dort zu einem neuartigen Interface zusammensetzen. Dieses ermöglicht nicht zuletzt eine direkte, quasi-telepathische Verbindung zwischen verschiedenen Bewusstseinen. Und zwar beliebig vielen. Ein neuer Schritt in der menschlichen Evolution zeichnet sich damit ab.

Kaden Lane, der Erfinder der jüngsten Nexus-Version, die zum entscheidenden Durchbruch führte, hat dieser Entwicklung bewusst Vorschub geleistet. Er betrachtet die künstliche Geistesverschmelzung als folgerichtige Fortsetzung der menschlichen Evolution – schließlich sei die eigentliche evolutionäre Stärke des Menschen immer dessen Fähigkeit zur Kooperation gewesen. Diese wird nun einfach auf ein neues Level gehoben. Seit Kaden am Ende des ersten Teils die Nexus-Codes jedermann weltweit zugänglich gemacht hat, sind ein paar Monate vergangen. Es gibt bereits einige Millionen Nexus-NutzerInnen, Tendenz stark steigend. Das hat natürlich Folgen – und die handelt Naam nun mit einem Personal wie zwei Staffeln "Game of Thrones" ab.

Alte Bekannte ...

Kaden ist mittlerweile der meistgesuchte Mensch des Planeten. Nicht nur diverse US-Geheimdienste (die auch noch untereinander konkurrieren) sind hinter ihm her, sondern auch alle möglichen anderen Interessengruppen. Kaden versteckt sich vor ihnen in Südostasien, wo ihn ein hilfreiches buddhistisches Netzwerk von einem Kloster zum nächsten weiterreicht ... allerdings kommen die Häscher immer näher. Ebenfalls in der Region hält sich Samantha Cataranes auf, die Ex-US-Agentin, die am Ende von Band 1 die Seiten wechselte, weil sie die positiven Aspekte von Nexus erkannte. Sie trägt die Droge nun selbst im Blut – und wird am Ende dieses Bands noch einmal vor eine schwere Entscheidung gestellt werden.

Den Agenten Kevin Nakamura kennen wir ebenfalls bereits; er gehört zu den vielen, die sich auf Kadens Spur gesetzt haben. Und dann wäre da noch die geniale chinesische Wissenschafterin Su-Yong Shu. Die hat längst die Trägersubstanz gewechselt, wie sie es nennt, und ist als erster Mensch erfolgreich in eine digitale Existenz überführt worden. Anders als Kaden war sie stets vollkommen skrupellos, was die Förderung des Posthumanismus anbelangt, und sprach klipp und klar vom unvermeidlichen Krieg zwischen Menschen und Posthumanen. Sieht aus, als müsste sie jetzt erst mal ihre Sünden abbüßen – sie wird nämlich, eingesperrt in ihrem virtuellen Limbus, vom eigenen Ehemann als lebender Quantencomputer missbraucht. Es steht zu befürchten, dass dieser Geist in der Maschine sich nicht entradikalisiert haben wird, wenn er doch noch einmal freikommen sollte.

... und neue Gesichter

Dazu rückt nun eine ganze Reihe anderer Figuren in den Vordergrund. Etwa Shus Tochter Ling, ein posthumanes Gör mit erschreckenden Fähigkeiten, das ebenso Nexus im Blut hat wie der autistische Junge Bobby in den USA, den man dort mit anderen Kindern inhaftiert. Oder Breece, ein Angehöriger der Posthuman Liberation Front, die mit Terroranschlägen gegen konservative PolitikerInnen auf sich aufmerksam macht. Shiva Prasad, ein Biotech-Milliardär und Förderer der künstlichen Evolution, der der Philanthropie mit rabiaten Methoden nachgeht. Und schließlich der drogensüchtige Neurowissenschafter Martin Holtzmann, der sich zum tragischen Helden des Romans entwickelt. Er soll für die Homeland Security ein Gegenmittel gegen Nexus entwickeln. Niemand ahnt, dass er – aus völlig eigennützigen Motiven – heimlich selbst Nexus verwendet. Auf Martin wird noch eine Menge zukommen, auweia.

Zwei Seiten einer Medaille

Im Grunde ist "Crux" ein Diskurs in Thrillerform. (Ups, hoffentlich habe ich mit der Formulierung jetzt niemanden vom Kauf abgehalten. Keine Angst: Es ist ein Thriller. Es ist ein Thriller. Es ist ein Thriller. Mit ungeahnten Querverbindungen, Doppelrollen und Action galore.) Wie jede technische Innovation seit dem Gebrauch von Feuer und Steinen lässt sich auch Nexus zum Guten wie zum Bösen verwenden – und Ramez Naam schildert stets beide Seiten. Das beginnt schon ganz am Anfang des Romans, wo direkt hintereinander zwei Nutzungsformen der Droge vorgestellt werden, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Erst verschmelzen MusikerInnen zu einem symphonischen Kollektiv ungeahnter Harmonie – dann missbraucht ein Verbrecher die Möglichkeit, in den Geist eines anderen Menschen einzudringen, für einen versuchten Raubmord.

Und so geht das weiter. Nexus verhilft autistischen Kindern dazu, ihre Isolation zu durchbrechen: ein Segen. Doch werden sie dadurch zu posthumanen Intelligenzen, die ein Kollektiv mit geistigen Fähigkeiten bilden können, die niemand einzuschätzen vermag. Die US-Regierung empfindet das als Bedrohung und steckt die Kinder in eine Art Konzentrationslager: ein Verbrechen. Andererseits ... dass solche Ängste nicht völlig unbegründet sind, führt die kleine Ling vor, als sie in einem Wutanfall dank ihrer Vernetzung einen gigantischen Stromausfall mit zahlreichen Todesopfern auslöst.

Niemand ist nur Licht oder Schatten

Stets das Positive und das Negative zu bedenken, zieht sich hier quer durch alle Bereiche. Das gilt auch für die Romanfiguren. Selbst negativ besetzte Charaktere haben nachvollziehbare Motive: Der größenwahnsinnige Prasad will die Welt retten und ist von seiner Rechtschaffenheit überzeugt. Und die Taten des Terroristen Breece werden verständlich, wenn man seine tragische Vorgeschichte kennt.

Umgekehrt entwickelt auch Kaden – eigentlich ein Idealist reinsten Wassers wie Jim Holden in James Coreys "Expanse"-Reihe – Schattenseiten. Seine Technologie bietet letztlich nichts Geringeres als die Möglichkeit, sich ins Gehirn anderer Menschen zu hacken. Und das tut Kaden auch, nämlich über sogenannte Hintertüren, die er sich im Nexus-Code offen gelassen hat. Natürlich tut er dies nur für gute Zwecke, etwa um ein Verbrechen zu verhindern. Doch wo verläuft die Grenze, wenn er sich wie ein Quasi-Gott gebärdet? Nicht nur er muss sich in "Crux" ernsthaft selbst hinterfragen – und genau das ist es, was Naams Trilogie auszeichnet.

Wie jeder Rundschau-Leser mittlerweile weiß, ziehe ich schlanke Bücher vor – und dieses ist mit 750 Seiten wirklich knapp unter meiner persönlichen Tabu-Grenze geblieben. Allerdings ist "Crux" auch eindeutig kein Fall von einem Roman, zu dem man sagen könnte: Hier hätte man straffen und das hätte man streichen können. Es hat alles seinen Platz und Langeweile kommt auch nie auf. "Crux" ist ... üppig. Aber ausgezeichnet. Der abschließende Band 3, "Apex", ist auf Englisch bereits erschienen.

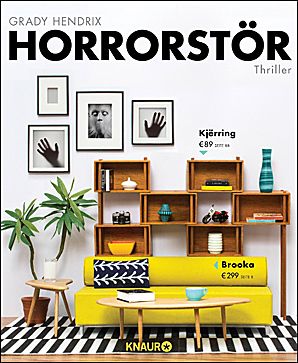

Grady Hendrix: "Horrorstör"

Klappenbroschur, 276 Seiten, € 17,50, Knaur 2015 (Original: "Horrorstör", 2014)

Wer sich immer schon gefragt hat, was die Namen von IKEA-Produkten so bedeuten: Es sind ganz gewöhnliche Namen oder Ortsbezeichnungen, dazu einfach irgendwelche Adjektive oder Substantive aus dem Wörterbuch, die alles Mögliche bezeichnen können. Der Bezug zwischen Produkt und Name ist dabei in aller Regel auch für jemanden, der Schwedisch spricht, eher ... vage.

US-Autor Grady Hendrix, ein Journalist, der aus dem Zeitgeistigen kommt, legt mit "Horrorstör" (so auch der Originaltitel inklusive "ö") einen satirischen und sehr vergnüglichen Horrorroman vor, der damit spielt. Die Produktnamen hier liegen zwar mehrheitlich fernab jeder schwedischen Morphemik (BROOKA, MÜSKK), mit ARSLE hat Hendrix allerdings einen süßen – oder vielleicht eher salzig-bitteren – Zufallstreffer gelandet.

Geniales Konzept

Das ist aber bei weitem nicht alles, was "Horrorstör" zu einem wunderschön konzipierten und designten Buch macht. Der Roman hat die Form eines IKEA-Katalogs, vom annähernd quadratischen Format über darin enthaltene Gutscheine, Bestellformulare und einen Lageplan des Möbelhauses bis zu Risszeichnungen von Produkten samt salbungsvollen Beschreibungen ("FRÅNJK ist der Rahmen, dein Leben ist das Bild."). Der Übersetzer rundet das Konzept folgerichtig mit Du-Ansprache ab.

Dass das Hendrix keine Scherereien mit IKEA eingebracht hat, dürfte an einer schlauen Taktik liegen: Das fiktive Möbelhaus "Orsk", das all diese wundervollen Dinge herstellt, steht nicht einfach symbolisch für IKEA, es wird im Roman explizit als schamloses US-amerikanisches IKEA-Plagiat bezeichnet – da kann man in der schwedischen Zentrale also beruhigt schlafen, wenn im Hause Orsk Grauen und Entsetzen ausbrechen.

Vor vielen Jahren habe ich in Stockholms Kulturhuset eine großartige Ausstellung über den fiktiven Konzern "Bonk" besucht, der mit bizarren Erfindungen Geld scheffelt, welche mit Sardellenöl betrieben werden (Bilder davon sind unter dem Stichwort "Bonk Business" immer noch im Netz zu finden). Aus der Gesamtheit der dortigen Exponate ergab sich die Geschichte des Konzerns als eine Art Meta-Narrativ. Ungefähr so etwas habe ich erwartet, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass Hendrix einen Horrorroman in Form eines IKEA-Katalogs veröffentlicht hat. Jetzt, wo das Ding vor mir liegt, kann ich alle beruhigen, denen eine solche Collage zu arty-farty wäre. "Horrorstör" ist ein ganz konventionell erzählter Roman, all die zuvor genannten Elemente sind nur optisches Beiwerk.

Jetzt zur eigentlichen Geschichte

Der eigentliche Plot ist sogar ausgesprochen konventionell. In der Orsk-Filiale von Cuyahoga County, Ohio, häufen sich seltsame Geschehnisse. Zum einen Fälle von nächtlichem Vandalismus, zum anderen erhalten die MitarbeiterInnen von einem unbekannten Absender ständig SMS, die nur aus dem Wort "Hilfe" bestehen.

Um dem nachzugehen, bleibt ein kleines Grüppchen über Nacht im Haus: Hauptfigur Amy, die tendenziell widerspenstig eingestellt ist und für die Orsk keine Lebensphilosophie, sondern bloß ein Job ist. Ganz anders ihr unmittelbarer Vorgesetzter Basil, der ebenso wie Amy aus prekären Verhältnissen stammt, sich dank Orsk aber aus dem Sumpf gezogen und dem Unternehmen dafür eiserne Treue geschworen hat. Die Firmenpolitik ist ihm bis ins Mark gedrungen – den übernatürlichen Umtrieben wird er mit den unsterblichen Worten "Man hat mich für den Umgang mit Verkaufskrisen geschult" gegenübertreten. Und als dritte die nicht mehr ganz so junge Ruth Anne, meine heimliche Heldin: Sie weiß, dass sie nicht viel kann und ohne Orsk gar nichts hätte, ist zu allen nett und wirkt unbedarft – wenn's hart auf hart kommt, fasst sie sich aber als erste ein Herz, während die anderen noch zaudern.

Zu diesem Trio stoßen ungeplantermaßen noch Hipster Matt und die punkige Trinity, die die seltsamen Vorkommnisse im Möbelhaus filmen und damit groß rauskommen wollen. Das mündet in eine Art "Paranormal Activity"-Szenario. Ursprung des Spuks – soviel muss man verraten, um den Reiz des Buchs zu erklären – ist ein ehemaliges Gefängnis, über dessen Grundmauern die Orsk-Filiale errichtet wurde. Und nicht nur irgendein Gefängnis, sondern eines von der Panopticon-Variante, in dem totale Überwachung und "Umerziehung" durch Folter auf der Tagesordnung standen.

Im Arbeitsgefängnis

So weit, so konventionell. Der Mehrwert von "Horrorstör" liegt in der Gegenüberstellung bzw. den Parallelen von Gefängnis und Möbelhaus. Die Ambivalenzen beginnen schon in den ersten Sätzen des Romans, in denen die Orsk-MitarbeiterInnen ("Zombies") morgens als tendenziell hirnlose Masse in die familienfreundlich strahlende Mischung aus labyrinthischem Insektenbau und Großer Maschine strömen. Die architektonisch so raffiniert konstruiert ist, wie wir uns das beim Shoppen insgeheim eh immer dachten: In Orsk sollten die Kunden sich gegen den Uhrzeigersinn bewegen, was sie in einem Zustand der Kaufhypnose hielt.

Die freundlich-invasive Haltung des Unternehmens gegenüber der Lebensführung seiner MitarbeiterInnen (und KundInnen) wirkt zunächst harmlos. Ist erst mal der Bezug zum einstigen Gefängnis hergestellt, klingen Slogans wie "Unser Zuhause ist für die Ewigkeit" oder "Ein Ort für alle und für immer" aber gleich nicht mehr so kuschelig. Und wenn dann an den Klowänden Graffiti auftauchen, die jeweils aus einem Namen und einer wechselnden Anzahl von Jahren "im Bienenkorb" bestehen, dann fragt man sich unwillkürlich: Sind das nun geisterhafte Botschaften von Häftlingen ... oder von ehemaligen Orsk-Angestellten? Parallel dazu schlagen die im Text präsentierten Produkte langsam eine neue Richtung ein. Nach Sofas und Regalen kommt da zum Beispiel etwas daher wie: INGALUTT. Gib dich der Angst, Panik und Hilflosigkeit des Ertrinkens hin, so dass die Hoffnung auf den Tod für dich nur noch ein ferner Traum ist. Das elegant gestaltete INGALUTT-Hydrotherapie-Bad gestattet es dem Benutzer, diese Stresserfahrung immer wieder zu durchleiden, bis er endgültig geheilt ist.

Lesens- und sehenswert

Das ergibt insgesamt eine ziemlich böse und damit gute Satire auf Arbeitsverhältnisse und heuchlerische Unternehmensphilosophien. Grady Hendrix versteht es in seinem Debütroman fast immer, die Balance zu wahren, um den richtigen Grad an Ambivalenz zu erzeugen. Nur einmal packt er den Holzhammer aus: Wenn einer der vielen positiven Orsk-Slogans im Trubel der Ereignisse so weit verstümmelt wird, dass nur noch die Wortkombination "Arbeit macht frei" zu lesen ist ...

Somit gibt's am Ende nicht nur 12 Punkte fürs Konzept, die Story selbst geht auch in Ordnung. "Horrorstör" ist lustig, schlauer als erwartet, mitunter zum Würgen und durchaus auch mal gruselig. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die jemand IKEA-süchtiges in ihrem Freundes- oder Verwandtenkreis haben.

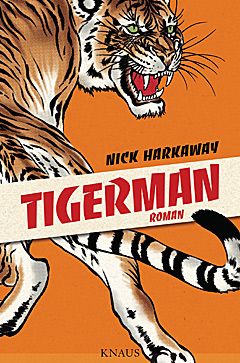

Nick Harkaway: "Tigerman"

Klappenbroschur, 446 Seiten, € 17,50, Knaus 2015 (Original: "Tigerman", 2014)

Weltuntergangsstimmung der eigentümlichen Art beschert uns der Brite Nick Harkaway, dessen Romane sich ja nie so recht in eine Schublade quetschen lassen wollen. Dabei überschritt sein vorangegangener Roman "Der Goldene Schwarm" nur die Grenzen zwischen verschiedenen Subgenres. Beim aktuellen "Tigerman" könnte man streng genommen die Frage aufwerfen, ob er überhaupt noch der Phantastik angehört. Was aber nichts daran ändert, dass er mir überraschend gut – und besser als der "Schwarm" – gefallen hat.

Schauplatz ist die Insel Mancreu irgendwo im Arabischen Meer, ein Schmelztiegel aus afrikanischen, asiatischen und europäischen Einflüssen. Dort führten die Menschen ein bescheidenes, aber entspanntes Leben – inzwischen jedoch lodern hier regelmäßig die Feuer von Scheiterhaufenfesten, in denen diejenigen demonstrativ ihr Hab und Gut verbrennen, die die Insel verlassen werden.

Müllhalde der Globalisierung

Der Hintergrund: Umweltverschmutzung hat dazu geführt, dass im Untergrund von Mancreu eine "proteische Giftbrühe" voller neuartiger Mikroben schlummert, die durch vulkanische Aktivität an die Oberfläche gelangen kann. Jedes Mal, wenn das Zeug bislang heraufgekommen ist, haben diese Mikroben – doch noch ein Phantastik-Element! – die bizarrsten Effekte ausgelöst. Die Passagen, in denen Harkaway dies Revue passieren lässt, lesen sich gleichermaßen lakonisch und märchenhaft, augenzwinkernd und traurig – und auch ein bisschen gruselig. Wieder zwischen allen Stühlen, das kann er wirklich gut.

Weil die Weltgemeinschaft Angst hat, dass sich die Mikroben von Mancreu ausbreiten könnten, soll die gerade erst aus dem Vereinigten Königreich entlassene Insel in naher Zukunft sterilisiert werden, worüber eine spezielle NATO-Einheit (NatProMan) wacht. Um ein anderes Phänomen kümmert sich die NATO freilich nicht. Wegen des gesetzlosen Zwischenstadiums, in dem sich Mancreu befindet, hat sich nahe der Insel die sogenannte Schwarze Flotte angesammelt: Ein Sammelsurium aus schwimmenden Spielhöllen und Geheimgefängnissen, Datenoasen und Zwangsarbeitslagern, Drogenfabriken und Spionagenestern, Bordellen und Schattenbanken aus aller Herren Länder. Kurz: der gesamte Abschaum der globalisierten Weltwirtschaft und -politik.

Noch ein letzter Polizist

Nur ein Mann steht zwischen der verbliebenen Inselbevölkerung und dem Chaos: Lester Ferris, der ranghöchste – und mittlerweile einzige – britische Botschaftsangestellte, den London als müde Geste für die restliche Zeit auf Mancreu belassen hat, um den Anschein der Ordnung aufrechtzuerhalten. Doch "der Sergeant", wie Lester im Roman mehrheitlich genannt wird, ist aus altem Holz geschnitzt. Er ist fest entschlossen, seine Aufgabe ernstzunehmen, und erinnert in seiner unerschütterlichen Haltung an Hank Palace aus Ben Winters' wunderbarer Weltuntergangstrilogie "The Last Policeman". Schön, sein Handlungsspielraum ist von offizieller Seite stark eingeschränkt worden, doch unaufdringliche Beharrlichkeit kann bei der Aufklärung von Verbrechen auch ans Ziel führen: "Wenn du dich einfach in den Fluss stellst und lange genug stehen bleibst, hast du irgendwann Fische in der Hose, und alle denken, du bist ein Genie."

"Tigerman" ist vor allem die Geschichte einer großen Freundschaft, nämlich zwischen "dem Sergeant" und "dem Jungen". Robin nennt sich der und ist ein Straßenjunge unbekannter Herkunft im Prä-Teenager-Alter, für den Lester allmählich väterliche Gefühle zu hegen beginnt. Dass Robin ein großer Fan von Superhelden-Comics ist und die Welt durch den Filter von Superhelden-Plots interpretiert, wird dann das zweite Phantastik-Element in die Geschichte einbringen.

Tigerman, Tigerman / Does whatever a tiger can

Als ein gemeinsamer Freund der beiden von Banditen erschossen wird, überredet Robin den Sergeant, das Recht in Maskierung zu verteidigen. Und schon ist alles da, was zu einer waschechten Superheldengeschichte dazugehört: Ein Zustand allgemeiner Gesetzlosigkeit, der sich ein aufrechter Mann entgegenstellt. Ein jugendlicher Sidekick. Sowie eine Origin-Story inklusive traumatischem Ereignis (besagter Überfall) und einem Schlüsselerlebnis, das zur Heldenidentität führt (eine übernatürlich anmutende Begegnung mit einem Tiger am Grab des erschossenen Freundes). Fehlt nur noch ein Kostüm mit ein paar Gimmicks. Das wird sich Lester mit Robins Hilfe zusammenbasteln und damit in zwar nur zwei, aber dafür umso skurrilere Einsätze gehen.

Was überhaupt das entscheidende Stichwort ist: Von der ersten Seite weg, in der ein Pelikan nicht nur seine Zuschauer, sondern auch sich selbst damit überrascht, dass er eine Taube verschluckt, steckt "Tigerman" voller liebenswürdig skurriler Details. Für Harkaways Tonfall gibt es im Englischen das schöne Wort "quirky". In seiner Schwadronierlust erinnert der Autor mitunter an Sergei Lukianenko. Es steckt aber auch ein kräftiger Schuss Michael Chabon drin, dem Autor von "Die Vereinigung jiddischer Polizisten" und "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier und Clay". An Letzteres erinnert "Tigerman" wegen der Comic-Thematisierung besonders stark.

Erwähnt sei noch, dass der zunächst noch harmlose Spaß in der zweiten Hälfte in atemlose Action umschlagen wird. Und dass es einen Twist geben wird, den man – alles zusammengerechnet – eigentlich nur als folgerichtig bezeichnen kann. Kurzum: tolle Geschichte! Bislang wusste ich nie so recht, was ich mit Nick Harkaway und seinem Schreiben-zwischen-den-Schubladen anfangen sollte. Aber das hier, das war eine echte Freude.

Christopher Fowler: "The Sand Men"

Broschiert, 384 Seiten, Rebellion 2015

Die Herrschaft von Imperator Blattatine mag vorbei sein, aber ihr Erbe wird den Fußball noch lange beschäftigen. Nicht zuletzt in Form einer Irrsinns-WM in Katar. Wie es sich in einem Land lebt, in dem megalomanische Projekte zu einem unmenschlichen Preis aus dem Boden gestampft werden und in dem BesucherInnen unter einer kreditkartendünnen modernen Tünche die Bronzezeit erwartet, das schildert der Londoner Thriller-Autor Christopher Fowler in seinem jüngsten Roman.

Schauplatz von "The Sand Men" ist freilich nicht Katar, sondern das für seine Bauprojekte berühmt gewordene Dubai. Deren jüngstes (und fiktives), der zyklopische Luxushotelkomplex Dream World, hat eine gemischt britisch-US-amerikanische Kleinfamilie nach Dubai gelockt: Vater Roy, ein Architekt, Mutter Lea, eine Magazinjournalistin (deren Beruf vor Ort schon deutlich weniger gefragt ist) und Tochter Cara im Teenageralter. Als sie zum ersten Mal der atemberaubenden Skyline ihres neuen Wohnorts ansichtig werden, meint Cara: "I think we just went into the future." Doch die Vergangenheit ist hier stets nur einen kleinen Schritt entfernt.

Zur Handlung

"The Sand Men" hat die Form einer Mystery. Es beginnt mit dem bizarren Todesfall eines Mannes: At 11:47 am on the burning beach of Dream World, at the edge of the shimmering Arabian Sea, Mandhatri Sahonta froze to death, the wavering rolls of heat dancing around his ice-ferned body. Die Erklärung wird aber rasch nachgereicht: Unter dem armen Mandhatri ist ein riesiger Kühlschlauch explodiert, der den Sand am nahegelegenen Strand auf für Badegäste erträglichen Temperaturen halten sollte. Dies ist keine Mystery, die auf außerirdische oder übernatürliche Umtriebe setzt.

Während Roy immer längere Schichten an der problembeladenen Hotelbaustelle schiebt, um die geforderte Deadline einzuhalten, verbringen Lea und Cara ihre Tage in Dream Ranches, einer Gated Community, die eigens für die höheren MitarbeiterInnen des Bauprojekts hochgezogen wurde. The neighbourhood looked like a magazine brochure, its plants and emerald lawns meticulously weeded and watered. But it felt oddly artificial. Perhaps it was the sheer brightness of the colours, as though a TV image had been turned up too high, or the knowledge that beneath the thin layer of topsoil there was nothing but sand and rock. The immaculate swathes of grass were faintly absurd, laid across the natural landscape like a nylon carpet, dressing for doll houses. Der endlos blaue Himmel, der sich darüber erstreckt, verstärkt noch Leas Gefühl, sich in einer Art Limbus zu befinden. We are adrift and becalmed, floating far away from the everyday world, vanishing one by one.

Stepford-Frauen in der Wüste

Während ein gleichförmiger Tag auf den anderen folgt, muss Lea mitansehen, wie ihre kleine Familie allmählich zerfällt. Tochter Cara verdünnisiert sich zu einer Gruppe von Jugendlichen mit geheimer Agenda. Und Roy kommt kaum noch von der Arbeit nach Hause, wirkt immer gestresster ... und zeigt allmählich auch beunruhigende charakterliche Veränderungen. So nach und nach braut sich eine Atmosphäre zusammen, die an die Romane Ira Levins erinnert: an "Rosemaries Baby" und mehr noch an "Die Frauen von Stepford".

Die in Dream Ranches geparkten Ehefrauen verbringen ihre Tage mit Backwettbewerben und ähnlich Anspruchsvollem – für Lea ist das nichts. Sie schließt sich einem Grüppchen von Misfits an, die so wie sie Zweifel am Idyll hegen. Und die der Reihe nach zu Tode kommen ... es scheint, als müsste jeder mit abweichender Meinung sterben. Weder Polizei noch Hotel-Verantwortliche wirken an Untersuchungen sonderlich interessiert. Die Todesfälle werden als Unfälle deklariert – spätestens wenn wir das erste Mal beim Ablauf eines solchen "Unfalls" dabei sind, wissen wir, dass dies Lügen sind.

Licht ...

"The Sand Men" enthält Licht und Schatten, was irgendwie ganz gut passt, weil beides im Roman mit hoher symbolischer Wirkung eingesetzt wird. Christopher Fowler verfügt über eine schöne Sprache und ist zugleich ein straighter Erzähler – die Geschichte vermag also durchaus zu fesseln.

Zudem hat Fowler mit dem Hotelbauprojekt eine stimmige Metapher gefunden. Der Riesenbau ist ein Monster, das alle auffrisst: Die Frauen werden zur Seite gelegt, die Männer ausgezehrt – und das sind nur die höheren Mitarbeiter. Die eigentlichen Bauarbeiter hausen in Elendsquartieren, dürfen ihr Ghetto nicht verlassen und werden beim geringsten Anlass abgeschoben – mitunter auch unter einem Vorwand, wenn sie als bequeme Sündenböcke herhalten müssen. Die Dream World lässt für das zukünftige Vergnügen weniger unzählige andere schuften; einmal wird der Vergleich mit dem Bau der Pyramiden fallen.

... und Schatten

Allerdings ist "The Sand Men" auch ein gutes Beispiel dafür, dass aus zu viel im Endeffekt zu wenig werden kann. Was nicht alleine die Länge betrifft: Der Roman hätte gut auf zwei Drittel gerafft werden können – alleine schon, um Leas Weg zur Erkenntnis, dass hier etwas nicht stimmt, etwas zu beschleunigen. Manchmal kommt sie einem schon ein bisschen begriffsstutzig vor; aber na schön, die Gute kann ja auch nicht wissen, dass sie in einem Thriller mitspielt.

"Zu viel" gilt aber auch für die drei Aspekte des Romans, von denen zwei gereicht hätten. Sehr lange stehen der Zerfall der Familie und die sozialen Aspekte im Vordergrund. Wenn dann doch noch das verschwörungstheoretische Element eingebracht wird, aufgrund dessen "The Sand Men" überhaupt zum Fall für Besprechungen in Genre-Formaten (wie der Rundschau) geworden ist, dann kommt das fast schon zu spät. Und wirkt irgendwie auch ein wenig aufgesetzt. Immerhin: Der eigentliche Schluss hebt das Ganze über eine bloße Krimi-Ebene hinaus – am besten bilde sich jeder seine eigene Meinung über den Roman.

Tom Purdom: "Romance on Four Worlds: A Casanova Quartet"

Broschiert, 184 Seiten, Fantastic Books 2015

Zwei Genrewelten: Romance und Science Fiction. Beide verfügen über eine engagierte LeserInnenschaft, die eifrigen Austausch untereinander sowie mit den AutorInnen pflegt und damit eine lebendige Community bildet. Überschneidungen zwischen diesen beiden Welten gibt es immer wieder – in aller Regel in der Form, dass Romance-AutorInnen zwecks Abwechslung ein SF-Setting wählen. Das Ergebnis ist dann schlicht und einfach ... wieder eine Romance, bloß mit ein bisschen anders bemalten Kulissen.

Insofern wird es niemanden überraschen, dass dann, wenn ein SF-Autor wie Tom Purdom eine Erzählung mit "Romance" betitelt, astreine Science Fiction dabei herauskommt. Siehe etwa die dritte der vier hier versammelten Novelletten, "Romance with Phobic Variations". Die wartet unter anderem mit einer hoppelnden Verfolgungsjagd über die Solarkraftfelder des Marsmonds Phobos auf, welche getrost für eine Maturaaufgabe zur Berechnung von Vektoren und Düsentreibstoffverbrauch in der Schwerelosigkeit herangezogen werden könnte.

Einer Wiederentdeckung wert: Tom Purdom

Ein paar Worte zu Tom Purdom: Der US-amerikanische Autor, der im nächsten Frühling 80 wird, hat Ende der 50er Jahre zu schreiben begonnen und damit noch im berühmten Goldenen Zeitalter der Science Fiction mitgemischt. Im deutschsprachigen Raum ist er weit weniger bekannt als viele seiner ZeitgenossInnen. Meines Wissens ist nur ein einziger Roman von ihm übersetzt worden – der stammt aus der kurzen Phase in den 60ern und frühen 70ern, in der Purdom überhaupt Romane veröffentlichte.

Ansonsten schrieb er hauptsächlich Kurzgeschichten, und auch da war sein Output wechselhaft; zum Beispiel hat er in den 80er Jahren mehr oder weniger komplett ausgesetzt. Anfang der 90er ist Purdom dann gewissermaßen in seine zweite Schaffensperiode eingetreten. Seitdem veröffentlicht er in homöopathischen Dosen wie Ted Chiang regelmäßig ein, zwei Geschichten pro Jahr. Die lassen Anklänge an Jack Vance, Poul Anderson und andere Vertreter der SF-Klassik ebenso erkennen wie an Autoren aus viel jüngeren Generationen. "Romance on Four Worlds" fasst vier dieser Erzählungen zusammen, entstanden sind sie zwischen 1995 und 2004. Ihr verbindendes Element ist die Hauptfigur.

Casanova fürs neue Jahrtausend

Stets auf der Fährte von Frauen, die sein Interesse geweckt haben, zieht der sympathische Lebemann Joseph Louis Baske durchs halbe Sonnensystem. "I have loved architects, engineers, musicians, politicians, geologists, surgeons, athletes, economists, and women who approached activities like diving and mountaineering with the same passion I have lavished in the central concern of my life." Der Titel der Sammlung kommt nicht von ungefähr: Alle Welt vergleicht Joseph mit dem legendären Giacomo Casanova. Dass Joseph sich bereits in der ersten Erzählung in seinen 70ern befindet, tut seinem Enthusiasmus keinen Abbruch: In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts ist den Menschen längst ein sehr langes Leben garantiert.

Bevor sich jetzt jemand falsche Vorstellungen macht: Die vier Geschichten enthalten weder Sexszenen noch "I luv u"s. Josephs romantische Gefühle für eine Frau – die übrigens stets aufrichtig sind, sie halten bloß nie sehr lange an – sind immer nur der Auslöser, um ihn in eine brenzlige Situation zu bringen. Im Grunde handelt es sich bei den vier Erzählungen hier um SF-Krimis. Und sie sind übrigens keineswegs sexistisch, was angesichts des Themas durchaus bemerkenswert ist. Joseph, ein serieller Monogamist, geht es eben nicht darum, möglichst viele Kerben in seinen Bettpfosten zu ritzen. Er sucht gleichwertige Partnerinnen. Die wird er finden – und im Verlauf der Erzählungen werden sie ihn schließlich sogar überflügeln. Was allerdings keine genderspezifische Sache ist, sondern mit der fortschreitenden künstlichen Evolution der Menschheit zu tun hat: dem eigentlichen Thema dieses Bands, das alle vier Geschichten überspannt.

Persönlichkeiten von der Stange

"Romance in Lunar G", das in der Mondkolonie angesiedelt ist, gibt den Ton vor – auch was das Ambiente anbelangt: Wir bewegen uns in besseren Kreisen, in denen bei einem Sightseeing-Trip über die Mondoberfläche durchaus mal ein tragbares Cembalo ausgepackt wird, wenn die Stimmung des Augenblicks danach verlangt. Wichtiger ist aber eine technologische Neuerung, die hier erstmals eingeführt wird: künstliche Modifizierungen der Persönlichkeit.

Die können ziemlich ins Detail gehen – so kann man sich bestimmte Eigenschaften zulegen, etwa ein musikalisches Talent. Joseph wiederum würden sich verschiedene Möglichkeiten auftun, die ihm seinen ganz speziellen Lebenswandel erleichtern könnten und die seinem Vorbild Casanova nicht offenstanden – zum Beispiel nur dann von Leidenschaft ergriffen zu werden, wenn diese Gefühle auch tatsächlich erwidert werden (erspart jede Menge Frust). Casanova never knew that his responses to women could be traced to a few thousand cells in two precisely mapped areas of his brain. He didn't have to live with the knowledge he could slip into a modification clinic and permanently dampen the emotions that dominated his life.

Der individuelle Charakter ist nichts anderes als das Produkt einer Reihe chemischer Faktoren und damit beliebig veränderbar. Im Grunde ist Purdoms Menschenbild in diesen Erzählungen um keinen Deut weniger mechanistisch als das bei Peter Watts – allerdings wird es nicht mit Kälte, sondern mit jeder Menge Joie de vivre vermittelt. In der zeitlich letzten Erzählung, "Romance for Augmented Trio", ist die Technologie schon so weit fortgeschritten, dass man sich eine komplette Zweitpersönlichkeit zulegen kann, die den Körper für einige Zeit übernimmt, wenn der Originalpersönlichkeit grade mal langweilig ist. Und es bleibt die alte SF-Frage: Is there any difference between a personality shaped by chance and a personality shaped by conscious choice? Is one more "real" than the other?

O schöne neue Welt, die solche Bürger trägt!

Eine politische Intrige in der ersten Erzählung wird gefolgt vom Konflikt mit einer gefährlich einflussreichen Familie in der zweiten, "Romance in Extended Time". Toller Schauplatz dieser Geschichte ist ein gigantisches waldgefülltes Habitat, das den Merkur wie ein Gürtel umspannt ... und in dem man durchaus mal hinter einem Reitelefanten im Stau stehen kann. In der oben schon genannten dritten Erzählung wird Joseph dann selbst zum Zielobjekt: Eine betrügerische Frau hat sich nämlich körperlich und geistig so modifizieren lassen, dass sie seinem Ideal entspricht, um ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und in der Abschlusserzählung begibt sich Joseph mit seiner jüngsten Flamme, einer Wissenschafterin, auf einen jahrelangen Trip zum Kuipergürtel – als ihr Raumschiff plötzlich von einem Unbekannten gekapert wird.

Alle vier Geschichten, die einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten umspannen, stehen unter einem großen Handlungsbogen, der fortschreitenden künstlichen Evolution. Die erste Genmodifizierte taucht bereits in der ersten Erzählung auf, ist aber noch ein Sonderfall. In der zweiten ist die Gentechnik schon so selbstverständlich geworden, dass Josephs Partnerin du jour von der Angst gequält wird, bald ein Auslaufmodell zu sein – immerhin steigt der durchschnittliche Intelligenzquotient pro Jahrzehnt um einige Prozentpunkte.

In der Abschlusserzählung ist es dann tatsächlich soweit: Obwohl Joseph über verschiedene Augmentierungen verfügt, ist ihm seine Partnerin mit ihrer angeborenen bzw. angezüchteten Intelligenz weit überlegen. Wenn sie sich mit ihrem Entführer, der einen anderen Weg der Evolution propagiert, ein Duell mittels Robotern liefert, kann Joseph die Kampftaktiken der beiden kaum noch nachvollziehen. Er ist zum lebenden Fossil geworden und wird – ohne dass es böse gemeint wäre – mitunter wie ein Kind behandelt, das ein bisschen langsam ist. Es ist das gleiche Grundthema wie zuvor im Roman von Ramez Naam; erneut jedoch sehr viel zivilisierter abgewickelt.

Tipp!

Die Geschichten haben zugegebenermaßen auch ihre Schwächen: Purdom neigt zu etwas antiklimaktischen Schlüssen. Zudem ist so mancher Plot-Driver etwas unplausibel (Würde wirklich jemand bis an den Rand des Sonnensystems düsen, um dort ein Zeichen zu setzen?). Aber sie sind wunderbar geschrieben und bestechen mit ihrer Eleganz. Purdom behandelt die Themen, mit denen sich die heutige Science Fiction beschäftigt, präsentiert sie aber im Stil der Klassiker des Genres – das hat etwas im positiven Sinne Zeitloses. Weitere Storysammlungen – eine andere gab's ja schon – dürfen gerne folgen.

Frank Lauenroth: "Black Ice"

Broschiert, 254 Seiten, € 12,90, Begedia 2015

Wer ein Weltraumabenteuer klassischen Zuschnitts sucht und Fan der "Guardians of the Galaxy" oder vielleicht auch der TV-Serie "Dark Matter" ist, könnte hier fündig werden. Der deutsche Autor Frank Lauenroth war in der Rundschau bislang nur durch Kurzgeschichten in Anthologien vertreten. Er hat aber auch schon mehrere Romane verfasst – "Black Ice" ist sein erster aus dem Kernbereich der SF.

Im Mittelpunkt steht Lauenroths Namensvetter Frankie, ein Frachterkapitän, der mit seiner schmuddeligen, aber schnellen CORONA durch die Randbereiche des von Menschen besiedelten Sektors düst, Transportaufträge jeder Art entgegennimmt und sich dabei gerade noch so im Rahmen der Legalität bewegt. Soweit man den Begriff "Legalität" in dieser Zone überhaupt ernst nehmen kann: Die ethisch etwas avancierteren Kernwelten sind weit entfernt, hier herrscht die nahezu allmächtige LaLeLimbus Handelsgesellschaft (deren Ambitionen man trotz ihres Namens nicht unterschätzen sollte).

One Tribe

Eigentlich ist Frankie noch gewohnheitsmäßiger solo als Han, doch der Verlauf der Geschehnisse will es, dass sich der Reihe nach einige Gäste auf seinem Raumschiff einquartieren und zu Mitstreitern werden. Zunächst der als blinder Passagier eingebeamte Holly, der sich rasch als Toy herausstellt, als nanotechnologisch erzeugtes Kunstwesen in Menschenform. Dann der Karenadier Wood, den wir uns als eine Art technisch begabten Mini-Ent vorstellen dürfen.

... Moment. Frankie? Holly? Wood? Spätestens wenn sich der Gruppe eine empathisch begabte Tranquillerin namens Gostoe anschließt, ist klar, was Lauenroth im Nachwort dann sicherheitshalber noch einmal explizit bestätigt: Wir haben es hier mit einer Hommage an die Schöpfer des 80er-Jahre-Welthits "Relax" zu tun; so unverschämt unsubtil eingebaut, dass man einfach grinsen muss.

Per Overstream durch die Galaxis

Oben genannte Vergleiche mit Serien kommen nicht von ungefähr: Ganz wie in einer TV- oder Comicserie geht's hier mit dem Gruppenzuwachs anfangs recht zügig voran, ehe das Outcast-Ensemble dann konstant bleibt. Werfen wir in den Mix dann noch eine Riesenladung Black Ice (die perfekte Wohlfühldroge und damit ein unermesslicher Schatz), den Konflikt mit einer übermächtigen Handelskorporation, die Verfolgung durch unheimliche Kopfgeldjäger, Gedächtnis- bzw. Identitätsprobleme sowie die langsam heraufdämmernde Gewissheit, dass alle Faktoren irgendwie in einem großen wirtschaftspolitischen Intrigennetz zusammenhängen ... yep, "Black Ice" sollte allen Fans von "Dark Matter" gefallen.

Wenn es etwas anzumerken gäbe, dann vielleicht, dass sich die Figuren nicht immer so verhalten, als wäre ihre alltägliche Welt für sie ... alltäglich. Ob nun Frankie – eigentlich ein harter Hund – der bloße Gedanke an nanotechnologisches Sexspielzeug entsetzt wie eine Pastorentochter aus dem 19. Jahrhundert oder ein simples Interface an der Eingangstür bestaunt wird, weil es sich individuell auf Gäste einstellen kann: In den ersten Abschnitten ist ein paarmal von "Errungenschaften der Neuzeit" die Rede, die höchstens für uns, die wir uns in diese Zukunftswelt einlesen, neu wirken. BewohnerInnen des XXX. Jahrhunderts sollten all das eigentlich nicht mehr extra bemerkenswert finden, wenn das Ganze glaubwürdig bleiben soll – ein kleiner Abstrich nur.

Weiter! Immer weiter!

"Black Ice" hat weder kontinentalsockelmäßigen Tiefgang noch wartet es mit etwas grundsätzlich Neuem auf, stattdessen setzt es auf Spannung und den Sympathiefaktor. Ein Pulp-Abenteuer der leichten Art, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt (Wie sagt man doch unter Forzianischen Schleimgrabblern so schön? "Grallip orr zank. Forz jana graz tuup."). Fortsetzung möglich.

Und das war's für heuer. Die nächste Rundschau folgt im Jänner – und soviel weiß ich jetzt schon: Sie wird horrormäßig lang. Es ist nämlich das Jahres-Best-of, das ja traditionell mit ein paar Neuvorstellungen ergänzt wird, wenn diese das Level der übrigen Bücher halten können. Von der Sorte hab ich jetzt allerdings bereits mindestens acht Kandidaten daheim liegen, was für sich schon fast eine ganze Rundschau ergäbe. Also: Next time extended version! (Josefson, 19. 12.2015)