An den Wänden hängen Werke kubanischer Meister, viele in goldenen Rahmen. In den Regalen hinterm Tresen reihen sich Rumflaschen, wozu ein Spruchband in roten Lettern behauptet, dass es sich um die weltweit größte Auswahl an Rumsorten handelt. Nostalgieschwere Lampen, dunkles Holz. Es würde einen nicht wundern, käme gleich Ernest Hemingway durch die Tür. Er ist halb Kneipe, halb Kunstgalerie, der Club Cuba Ocho, in dem Roberto Ramos sitzt und von seiner Flucht erzählt.

"Ich zur Küstenwache: Hören Sie, ich habe hier eine Bildersammlung an Bord. Die Küstenwache: Waaaas haben Sie?" Ramos hat die Sonnenbrille lässig in den T-Shirt-Ausschnitt gehakt, sein Englisch verrät einen starken Akzent. Mit heiserer Stimme, die das Dramatische unterstreicht, reiht er Stichworte aneinander. "Kunst! Eine Sammlung! Mitten im Meer!" Es ist 23 Jahre her, dass eine amerikanische Patrouille sein Boot vor der Küste Floridas stoppte. Sie waren zu sechst. In der Kajüte lagerten 14 Gemälde, der Schatz des Roberto Ramos, der einst zum Fallschirmjäger ausgebildet wurde und nach Afrika gehen sollte. Lautstark schwärmt er vom Filmhelden Bruce Lee, und wenn er mit den Händen gestikuliert, erinnert es bisweilen an Karateschläge.

Bar als kubanisches Museum

Nach den Vorschriften also hätte die Coast Guard die Flüchtlinge retten und deren Schiff versenken müssen, aber Ramos bettelte so lange, bis er seine Bilder mitnehmen durfte. Das erste hatte ihm ein alter Mann geschenkt, um ihm für seine Hilfe beim Umzug zu danken. Der Saxofonspieler, 1953 gemalt von Carlos Sobrino. Als er im Nationalmuseum Havannas nachforschte, bekam er zur Antwort, dieser Sobrino könne kein bedeutender Künstler sein, denn man kenne ihn nicht.

Mit den Jahren hat Ramos seine Bar an der Calle Ocho, der 8. Straße in Miami, in ein Museum zum Ruhme von Malern wie Sobrino verwandelt, ein Museum mit Rum und Salsaklängen. Eines der neueren Motive zeigt José Marti, den kubanischen Nationalhelden, neben Marilyn Monroe, lächelnd vereint auf einem fiktiven Geldschein. Jede Nacht träume er davon, auch in Havanna einen solchen Club aufzumachen, sagt Ramos. "Aber das wird noch dauern. Wissen Sie, Miami ist Westdeutschland, Kuba ist Ostdeutschland, und das Meer dazwischen, das ist die Mauer." Solange ein Castro regiert, wird er keinen Fuß auf die Insel setzen.

Reagan in der Guayabera

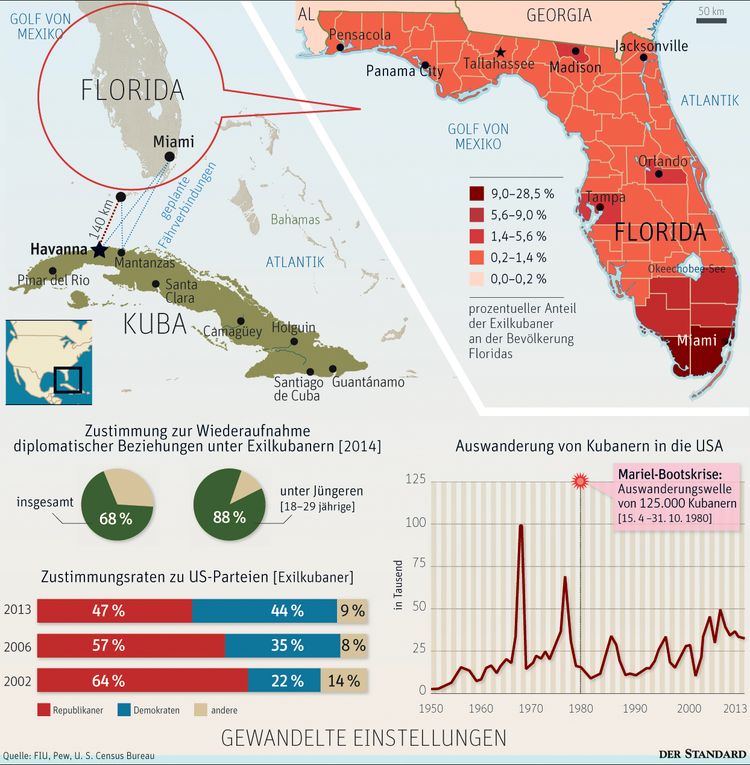

Die Calle Ocho liegt im Herzen von Little Havana. Sie ist sowohl eine Straße als auch ein Synonym. Wer Calle Ocho sagt, meint die Exilkubaner, rund zwei Millionen Emigranten und ihre Nachkommen, eine Macht in Florida, wo das Pendel bei Präsidentschaftswahlen mal in die republikanische, mal in die demokratische Richtung schwingt. Kein Kandidat kann ins Weiße Haus einziehen, ohne den Sunshine State zu gewinnen, besagt eine Faustregel, die den Cuban Americans eine herausragende Rolle sichert.

Ronald Reagan kam oft nach Miami, einmal sogar in der Guayabera, dem traditionellen kubanischen Hemd. Mit Reagan wurde Little Havana rot, sprich: republikanisch. Heute, beobachtet Corinna Moebius, wendet es sich allmählich den Blauen zu, den Demokraten.

500.000 Emigranen in 15 Jahren

Seit neun Jahren studiert die Kulturanthropologin das Milieu mit der Genauigkeit einer neutralen Außenseiterin. Little Havana werde jünger, bunter, im Denken pragmatischer, fasst sie ihre Erkenntnisse zusammen. "Wer früher nicht stramm gegen Castro war, war im Nu ein Kommunist. Heute kannst du sagen, das Embargo lehne ich ab, und es ist völlig normal." In den ersten 15 Jahren nach der Revolution ließen sich rund 500.000 Emigranten in Miami nieder. Unternehmer und Grundbesitzer, die der neue Staat enteignet hatte, was sie ihm nie verziehen. Dazu hochkarätige Fachleute, die ihr Wissen verwerten wollten. Fast alle hellhäutig. 1980, als Fidel Castro jedem Kubaner, der jemanden fand, der ihn in einem Boot abholte, die Ausreise über den Hafen Mariel erlaubte, wandelte sich das Bild. Unter den 125.000 "Marielitos" waren auch einfache Arbeiter und kleine Angestellte, viele mit dunkler Haut. Mit ihren Familien daheim blieben sie in enger Verbindung, im Gegensatz zur alten Garde wollten sie Brücken bauen.

Die Pferde sind aus dem Stall

José Fernandez fliegt alle paar Wochen nach Havanna, um nichts zu verpassen. Für ihn ist die Stadt ein zweites South Beach, nur eben viel größer - eine potenzielle Goldgrube. In den Achtzigerjahren hatte der Immobilienmakler mit sicherem Gespür erkannt, dass South Beach, damals eine schläfrige Rentnerkolonie am Atlantik, gegenüber von Miami, mit seiner Art-déco-Architektur einmal todschick werden würde. In Havanna will er ein Beziehungsgeflecht knüpfen, bevor die Regierung Gesetze ändert, die heute noch den Erwerb von Häusern erschweren. Dass es schnell gehen kann mit dem Kapitalismus, davon ist Fernandez überzeugt. "Die Pferde sind aus dem Stall, und du kriegst sie nicht wieder hinein."

Ramón Cernuda sitzt vor einem Bücherschrank, beschreibt mit seinen Händen kleine Kreise und spricht so nachdenklich, wie es gute Akademiker tun. Für den Dialog mit Kuba warb der elegante Herr schon, da bestraften die Hardliner dergleichen noch mit Morddrohungen. "Es waren so viele, dass ich die Absender nach dem Alphabet sortieren musste", sagt er und schmunzelt wie einer, der weiß, das Schlimmste liegt hinter ihm.

"Fünfzig Greise vorm 'Versailles'"

Nicht, dass es nicht immer noch Aufmärsche der alten, zornigen Männer gäbe, oft inszeniert, um ins Fernsehen zu kommen. "Dazu brauchen sich ja nur fünfzig Greise vorm 'Versailles' zu treffen, um eine Show abzuziehen." Das "Versailles", ein Lokal, dessen endlose Spiegelwände Schlossatmosphäre ausstrahlen sollen, ist der Lieblingstreff der Veteranen. Manchmal stehen sie auch mit stolzem Grimm am granitschwarzen Denkmal für die Brigade 2506, deren Invasion in der Schweinebucht im Fiasko endete. "Na ja, die Rituale von gestern", kommentiert Cernuda milde. "Zumindest ist es nicht mehr lebensgefährlich, für eine Normalisierung einzutreten."

1988 war das Risiko noch enorm. Da versteigerte Cernuda in Miami Arbeiten von Malern, die trotz der Castro-Brüder auf der Insel geblieben waren. Allen voran Manuel Mendive, ein Afrokubaner, dessen Thema die westafrikanische Yoruba-Mythologie war. Jemand kaufte ein Bild Mendives, um es draußen anzuzünden.

Handelssperre und Eigentore

Kurz darauf beschlagnahmte das FBI 180 Gemälde aus Cernudas Sammlung, weil es gegen das Embargo verstieß, Handel mit Kuba zu treiben. Der Besitzer wehrte sich, gewann einen Prozess und schrieb ein kleines Kapitel Geschichte. Gemälde, urteilte ein Richter, seien wie Bücher oder Zeitungen als Informationsmaterial anzusehen, weshalb man den Handel mit ihnen nicht behindern dürfe. Zwölf Jahre später eröffnete Cernuda seine eigene Galerie, untergebracht in einem eher unauffälligen Gebäude an einer Palmenallee in Coral Gables. "Ich wollte den Teufel nicht zu sehr herausfordern", begründet er das lange Warten. "All die Bombendrohungen. Ich hatte das Gefühl, ich war dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen."

Havanna hat Cernuda nie wieder gesehen, seit er es 1960 im Alter von 13 Jahren verließ. Einreiseverbot. "Es ist doch immer so: Was eine Diktatur am meisten fürchtet, das sind die moderaten Köpfe", sagt der Feingeist, der sich als Sozialdemokrat in der Tradition Willy Brandts versteht. Die Handelssperre, findet er, habe dem Regime nur geholfen, weil sie Ausreden lieferte, mit denen man vom eigenen Scheitern ablenken konnte. "Ich denke, dass wir uns damit nur ein Eigentor schießen."(Frank Herrmann aus Miami, DER STANDARD, 23.5.2015)