Das waren noch Zeiten. Nach der Ausbildung reinschuften, geduldig aufbauen, aufsteigen. Zur Lebensmitte dann am Zenit der beruflichen Karriere, noch ein paar sichere Jahre der Ernte vor sich und dann mit wohlerworbenem Abfertigungspaket nach Abschiedsumtrunk und herzlichem Dank in die frühe Pension. Wie herrlich dann auch immer die Wirklichkeit des ersehnten Ruhestandes tatsächlich sein mochte.

Jedenfalls: Ein Blick in die Welt von gestern. Willkommen im Postwachstum. Und das ist keine spaßige Veranstaltung: Heute finden fast 86.000 Menschen der Generation 50 plus in Österreich keinen Job mehr - die Steigerungsraten in dieser Altersgruppe der Arbeitslosenstatistik sind monatlich zweistellig. Die Politik aber fordert eine Verlängerung der Arbeitszeit vom faktischen Pensionsalter, das derzeit bei etwas über 58 Jahren liegt, hin zu einem Erwerbsleben, das erst mit 65 oder gar 67 Jahren endet.

Dabei erreicht Österreich jetzt schon nicht das Lissabon-Ziel, wonach die Hälfte der über 55-Jährigen im Erwerbsleben verbleiben sollte (in Österreich sind das rund 43 Prozent zwischen 55 und 64). Da helfen auch die großzügigen Lohnförderungen des Arbeitsmarktservice nicht. 50 ist uralt und nicht gewollt. "Von Unternehmen nicht so abgeholt wie angeboten", lautet die noble offizielle Erklärung. Die demografische Kurve, das Kippen des Arbeitsmarktes (mehr Austritte als Eintritte) sind trotz heftigen Wehklagens über Fachkräftemangel noch nicht in der Wirtschaft und in der hohen Politik angekommen. Wo und wie soll die Generation 45 plus noch in 20, 25 Jahren arbeiten?

Es wackelt schon früher

Tatsächlich braut sich derzeit hinter den Kulissen Paradoxes zusammen. Die Mittvierziger fürchten um ihre Jobs - oder verlieren sie gerade. Während über Pensionsantrittsalter der Generation Babyboomer diskutiert wird, brechen die psychologischen Lebensarbeitsverträge der frühen Generation X zusammen. Ganze Kohorten im alten Abfertigungssystem sind davon betroffen.

Je höher in der Hierarchie, desto bedeckter und desto weiter weg vom Arbeitsmarktservice (AMS) läuft das Spiel - Arbeitslosigkeit ist, das hat sich nicht geändert, ein Makel, ein Stigma. Wer kann, zeigt’s nicht her. Oder nimmt ein Jahr (speziell geförderte) Bildungskarenz, probiert’s mit Selbstständigkeit. Baut, so gut es geht, an einem sogenannten zweiten Standbein.

Was ist da los? Ist das nicht jene Generation, die im besten Alter ausgestattet mit Erfahrungswissen, bewusst im Umgang mit der Gesundheit, der Leistungsfähigkeit, aufgerüstet mit Anschlusswissen für die Transformation der Berufsbilder unglaublich begehrt sein müsste? Und das vor dem Hintergrund, dass der Wirtschaft nach und nach die Jungen ausgehen?

Die Falle Defizitkultur

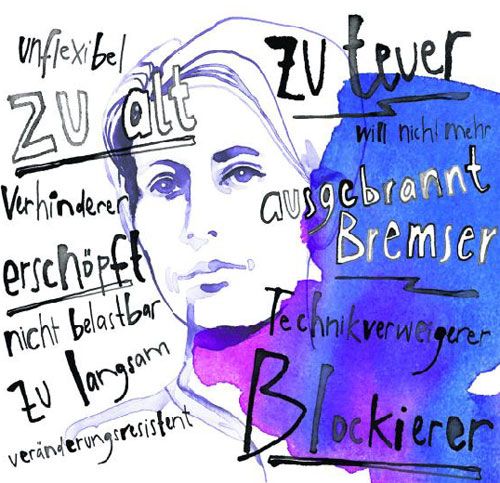

Tatsächlich aber tappen viele in eine Falle namens Defizitkultur. Schließlich hat diese Generation im Beruf bereits mit einigen systembedingten Makeln zu kämpfen. Das liegt einerseits an den rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa den fortlaufenden Gehaltssteigerungen, die es noch in sehr vielen Kollektivverträgen gibt, sowie dem erhöhten Kündigungsschutz ab 50.

Andererseits gibt es eine Menge Stereotype, die den Wert dieser Gruppe am Arbeitsmarkt schrumpfen lassen: je älter, desto weniger belastbar, desto häufiger krank, desto skeptische gegenüber Neuem. Nicht von ungefähr nehmen die Erschöpfungssyndrome in diesem Alter signifikant zu, während gleichzeitig immer mehr aussteigen wollen. Einer Studie von meinungsraum.at zufolge würden 43 Prozent von 600 befragten Arbeitnehmern zwischen 35 und 55 am liebsten sofort in Pension gehen.

Wie schnell kann Veränderung hin zu einer bis zum 70 Lebensjahr reichenden und vor allem gut gestalteten sowie gesunden Lebensarbeitszeit also gehen, wenn der Freitag bejubelt und der Montag verflucht wird? Die Zufriedenheit mit dem Job lässt jedenfalls - das hat ebenfalls meinungsraum.at erhoben - zu wünschen übrig.

Kosten explodieren

Die Folgen für die Betroffenen und das Gesundheitssystem sind eklatant: Von 1000 Angestellten arbeiten 44 Prozent in einer Situation, die "in Richtung Burnout geht". Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) betragen die Kosten für die Betreuung von Burnout-Betroffenen in Österreich bereits sieben Milliarden Euro pro Jahr. Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger sinken seit 2006 die Krankenstandstage pro Person stetig, jene wegen psychischer Belastung aber steigen und stehen nach den körperlichen Belastungen bereits an Platz drei der unrühmlichen Skala.

Wenn also Jobs abgebaut werden sollen, trifft es ausgerechnet die, die ohnehin strampeln müssen und für die die Pension noch relativ weit weg ist. Noch besser aber, sie gehen von selbst, dann wird’s für die Firma nicht so teuer. So finden sich die Mitt- und Endvierziger in einem bizarren Spiel wieder, dessen Regeln sie nicht kennen, und haben nach gut zwei Jahrzehnten ständig beschleunigten Arbeitslebens erfahren, dass sie trotz permanenter Selbstoptimierung nach dem Imperativ der Ökonomisierung, der Verzweckung ihres Daseins in der Arbeit, nun eine spärliche Ernte einfahren.

Vermutlich erlebt kaum eine Generation das "Janusgesicht" der Arbeit - wie der Neurobiologe Joachim Bauer sagt - derzeit so heftig wie diese: Umstrukturierung und Kostenreduktion als Dauerzustand, Beschleunigung als Dogma (der Soziologe Richard Sennett), die Fragmentierung der Arbeit. Dazu kommen Kinder, die vielfach ablehnen, was die stets gestressten Eltern vorleben, und chronische Erschöpfung. Die sogenannte Resonanzerfahrung, also das Gefühl einer lebendigen Verbindung mit der eigenen Berufswelt, bleibt zunehmend aus, die Arbeit und auch die Angst um die Arbeit werden zur Qual.

Ausstieg als Alternative

Die zu Betriebsmitteln Degradierten erhalten zwar brav ihre Fitness, gehören aber schon zu jenen, die am Markt (und damit in der Gesellschaft) ein Ablaufdatum haben. Als Alternativkonzept, gleichsam als Rettung, dient nicht zuletzt in den Medien das Bild des erfolgreichen "Aussteigers" - solche, die sich ein Leben abseits des Bürojobs leisten können und/oder sich das trauen. Meist sind diese reizvollen Entwürfe verknüpft mit sozialem Engagement oder der Gründung eines kleinen Shops.

Doch die mediale Präsenz dieser Geschichten täuscht darüber hinweg, dass es sich noch um sehr kleine Gruppen handelt. Hinter ihnen folgen Unzählige in der verdeckten Arbeitslosigkeit und jene, die kurz davor sind, ihre Aussteigerjobs aufzugeben. Erst dann folgt die Statistik. Dazuzurechnen sind schließlich noch jene "Erwerbsfähigen", die den Einstieg in den Arbeitsmarkt gar nicht mehr versuchen, nachdem sie Familienangelegenheiten vorangestellt hatten.

Wie sich die Jungen verhalten, die all das sehen, zumindest hören - wie Julya Rabinowich formuliert -, wie in der Ferne die Granaten einschlagen, beginnt sich bereits abzuzeichnen. "Mein Job ist nicht mein Leben", sagen die und hanteln sich von Praktikum zu Praktikum. Verständlich, denn das Investment in den Arbeitgeber ist so unsicher geworden, dass die Strategie "Alle Eier in einen Korb" zum Hochrisikounterfangen geworden ist.

Und die Erlösung? Bringt vor allem die totale Selbstverantwortung des Individuums, der Imperativ der individuellen Umkehr - vom Konsumismus bis zur Basis, der Erwerbsarbeit. Das "Erfinde dich ständig neu" steht unmittelbar in diesem Kontext. Und zwar andauernd. Die neuen Schlagworte dazu lauten Agilität und Resilienz. Gefragt sind also Beweglichkeit und gleichzeitig Widerstandsfähigkeit - das natürlich unter den Bedingungen einer anhaltenden Unsicherheit.

Sich dauernd neu erfinden

Einem Damoklesschwert gleich schwebt über dieser Generation die Drohung: Wenn du noch nicht auf dem Weg bist mit deinem (immer wieder entrümpelten) Ranzen, dann ... So wird der Einzelne gegen das System ausgespielt. Kein Wunder also, dass Orientierung fehlt. Spezialisierte Coaches oder Lebenshelfer haben mit diesem Mangel an Gewissheiten am Arbeitsmarkt lukrative Geschäftsmodelle entwickelt. In den oberen Gehaltsklassen heißt das aus dem Unternehmen (aus gesundheitlichen Gründen) gedrängt zu werden dann "Offboarding" - also das begleitete, abgefederte Ausscheiden.

In den unteren Ligen ist die Landung deutlich härter. Für alle gleich wichtig ist jedoch die Frage, wer das alles kann, sich dauernd neu zu erfinden, die Anerkennung für Geleistetes nicht wirklich zu benötigen und sich das weitere Erwerbsleben in Projekten zu denken, die kaum Gestalt angenommen haben. Dazu kommt, sich selbst einzugestehen, dass sich der erarbeitete Lebensstil nicht erst in der fernen Pension drastisch ändert, sondern bereits viel früher, obwohl doch gut 30 Lebensjahre noch zu erwarten sind.

Laut Hirnforschung können das lediglich jene zehn Prozent, die Veränderung tatsächlich "umarmen" mögen. Der große Rest leidet unter Veränderungen, wehrt sich, weist sie von sich.Tarifpartner, Sozialversicherung und Bundesregierung schweigen diese Missstände aus, decken sie mit salbungsvollen Worten zu und reagieren nicht auf die neuen Bedingungen am Arbeitsmarkt. Da dämmert ein Bonus-Malus-System für die Beschäftigung Älterer im Regierungsübereinkommen. Die Lockerung des Kündigungsschutzes für Ältere liegt auf Eis. Das Modell des Teilzeitkrankenstands steht erst am Beginn der Diskussion, noch gilt: ganz krank oder ganz gesund.

Große Systemfragen

Ein konkreter Vorschlag vom Chef des Arbeitsmarktservice Johannes Kopf zur Abflachung der Einkommenskurve wurde einfach wegdiskutiert. Ausgehend von einer errechneten Gehaltsdifferenz bei Angestellten, die bei 20- bis 29-Jährigen (29.995 Euro jährlich) und 50- bis 59-Jährigen (53.880 Euro) immerhin 80 Prozent beträgt, machte Kopf sich für eine Anpassung der Lebensverdienstkurve stark. Vergeblich. Wobei dieses Konzept einen kleinen Haken hat: Dieses Modells, das die Jungen gegenüber den Älteren bevorzugt, wäre erst nach 40 Jahren voll wirksam geworden.

Verständlich ist also der Zweifel von Wolfgang Mazal, Arbeits- und Sozialrechtler an der Universität Wien, an der "Fähigkeit der Gesellschaft, ihr Normensystem an die Veränderungen der realen Welt anzupassen". Er plädiert nicht nur für eine Abflachung dieser Senioritätskurve, sondern auch für eine Verkürzung der (im Europa-Vergleich) langen Wochenarbeitszeit. Leopold Stieger, Gründer der Plattform Seniors for Success hingegen will ein Ende der Zuverdienstgrenze für Pensionsgeldbezieher.

Neben dieser Gemengelage aus jenen, die noch wollen, aber nicht dürfen, und anderen, die nicht mehr können und noch länger sollten - nämlich arbeiten -, gehen Unternehmen ihre eigenen Wege. Sie wenden sich ihren Mitarbeitern zu, haben Modelle zu lebensphasengerechtem Arbeiten, etablieren eine eigenständige Haltung zu Krankheit/Gesundheit, Leistungsfähigkeit und -bedürfnis (siehe Beispiele in der Infobox). Zentral ist eine Kultur, die den Mitarbeitern erlaubt, ihren psychischen oder physischen Verfasstheiten entsprechend zu handeln - zum Vorteil der Firma selbst.

Viele gehen zunächst den Weg der Beratung: Eine Organisation, die sich der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit widmet, ist fit2work. Über das Modell des "Hauses der Arbeitsfähigkeit" werden Firmen zu Maßnahmen geführt, die angemessenes Arbeiten ermöglichen. Zentral ist die Balance zwischen dem, was geleistet werden möchte und kann, und dem, was das Unternehmen verlangt, zu halten. Gefühlte Wirklichkeit ist häufig das Kippen dieses Gleichgewichtes. Mittlerweile aber gibt es Instrumente, die Arbeitsfähigkeit prognostizieren und so erlauben, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen. Weil die Verantwortung für Arbeitsfähigkeit nicht allein beim Individuum liegen kann. Arbeiten zu wollen allein reicht nicht, das Arbeiten lassen ist mindestens genau so wichtig. (Der Standard, 13./14.12.2014)