Der Fall der Berliner Mauer veränderte die vom DDR-System vorgegebenen Bahnen aller Jugendlichen. Für Robert Stieglitz, Michael Koch und Michael Neuber, damals Teenager im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, bedeutete die politische Neuordnung eine große Erleichterung: Die Aussicht, die Schule mit Abitur abzuschließen, nicht drei Jahre zur Armee zu müssen und ohne Hindernisse studieren zu dürfen, rückte plötzlich ganz nah.

Im Jahr 1989 kannten sich die drei jungen Ostberliner noch nicht. Ihre Wege kreuzten sich aufgrund des veränderten Schulsystems nach der Wende, als in einer Art Auffangklasse alle Schüler und Schülerinnen gesammelt wurden, die Abitur machen wollten. Sie erzählen über einen Umbruch, der ihre Leben in ein Davor und ein Danach trennte.

***

"Ich war 14 Jahre alt, als die Mauer fiel. Politik hatte für mich bis dahin keine größere Rolle gespielt, jedenfalls keine bewusste. In der Schule lernten wir jene Stereotype, die allgemein bekannt sind: die DDR, die kleine Schwester der Sowjetunion, wahre den Frieden und handle ausschließlich zum Wohle seiner Bürger. Die Teilung Deutschlands müsse sein, um den Sozialismus zu verwirklichen und die Einwohner vor dem Klassenfeind zu schützen. All diese Phrasen haben wir hundertmal wiedergekäut, ohne darüber nachzudenken. Ich erinnere mich, dass ich einmal nachgefragt habe, warum die Minenfelder und Selbstschussanlagen auf der DDR-Seite und nicht auf der Westseite waren. Das gab Riesenärger. Mir wurde mit ernsten Konsequenzen gedroht. Warum die Frage unzulässig war, hat man mir nicht erklärt.

"Ich habe einmal nachgefragt, warum die Selbstschussanlagen auf der DDR-Seite und nicht auf der Westseite waren. Das gab Riesenärger."

Zu Hause war es anders. Ich erinnere mich an Diskussionen meiner Eltern. Mutter war SED-Mitglied und verteidigte die Ideale des Arbeiter- und Bauernstaats. Mein Vater hingegen war Christ, nicht in der Partei und stand dem System kritisch gegenüber. Es kam oft zum Streit. Ich machte mir damals keine großen Gedanken: Mein Leben bestand aus Schule, Schwimmtraining, Musikschule (weswegen ich mich von den lästigen wöchentlichen Pioniernachmittagen befreien lassen konnte).

Bahngleise endeten im Nichts

Wenn ich an meine Kindheit in der DDR denke, fallen mir Ferienlager ein. Heute fragen mich alle: 'Was? Ferienlager? So ein Polit-Wehrlager schon für euch Kinder?' Aber so war es nicht. Es ging während der Sommerferien für 14 Tage mit Freunden an die Ostsee, organisiert vom Betrieb der Eltern. Das hieß Disco, Mädchen, der erste Kuss, Nachtwanderung. Es war fantastisch. Es gab auch morgendliche Appelle mit den typischen politischen Phrasen. Aber das hat niemand ernst genommen, auch unsere Erzieher nicht.

Die Teilung Deutschlands war in Berlin sicherlich deutlicher spürbar als andernorts in der DDR. U- und S-Bahn-Gleise endeten im Nichts. Straßen führten auf Mauern zu – das war Normalität. Ich erinnere mich aber an Diskussionen meiner Eltern über das geteilte Berlin. Ich hingegen hatte fast Mitleid mit den Westberlinern. Sie wirkten wie Gefangene auf einer Insel. Gleichzeitig ging es den Ostberlinern deutlich besser als den Menschen anderswo in der DDR. Das war auch Teil der politischen Inszenierung: Hey, schaut her, wurde Besuchern vorgegaukelt, bei uns gibt es auch alles. Außer eure Probleme wie Arbeitslosigkeit, Ausbeutung und Drogen. Die Täuschung flog aber rasch auf, wenn die Westler über Ostberlin hinauskamen.

Umgekehrt war der Westen für mich natürlich cool. Aber eigentlich nur wegen der Sachen, die es dort gab. Gleichzeitig hatte ich aber auch ein diffuses, mulmiges Gefühl. Der Westen wurde in der Schule derart schlechtgemacht. Und dann diese Angstmacherei. Der Westen wolle einen Krieg anzetteln, wurde uns eingetrichtert. Darum müssten wir in ständiger Verteidigungsbereitschaft sein. Das führte so weit, dass ich – wir wohnten in der Einflugschneise des Westberliner Flughafens – manchmal Angst hatte, die Flugzeuge würden Bomben über unserem Haus abwerfen. Verrückt.

1989 ging ich in die achte Klasse. Im Frühling hatte ich meine Jugendweihe und musste ein Bekenntnis zum sozialistischen Staat ablegen. Es wurde ernst. Man musste sich Gedanken machen, wie es weitergeht. Abitur, Studium, Beruf – all das hing vom Wohlwollen der Partei ab. So wurden aus jeder Klasse nur zwei Kinder zum Abitur delegiert, meist ein Mädchen und ein Junge. In der Regel waren es die Klassenbesten, die politisch auch auf Line waren. Ich aber war weder der Beste, noch wurde ich – wegen meines Vaters – als linientreu eingestuft.

Um doch Abitur zu machen, musste ich tricksen und hatte mir schon einen Plan zurechtgelegt: Obwohl ich damals eigentlich Medizin studieren wollte, gab ich als Berufswunsch 'Musiklehrer' an. Denn Lehrer wurden in der DDR dringend gesucht, auch als Dritt- oder Viertbester eines Jahrgangs hätte ich zumindest die Chance gehabt, zum Abitur zugelassen zu werden. Also ging ich fleißig in die Musikschule, um den vorgeblichen Berufswunsch gegenüber dem DDR-System – aber auch meinen Freunden – nach außen hin zu verkaufen. Doch die Hochschulreife war bloß eine Hürde: Um studieren zu können, musste man sich für mindestens drei Jahre bei der Nationalen Volksarmee (NVA) verpflichten. Für mich wäre es die Hölle geworden.

Der Vater lief Richtung Grenze

Doch dann kam der Abend des 9. November. Ich war ich schon im Bett, als mich meine Eltern noch einmal vor den Fernseher riefen. Aber ich war halb schlaftrunken und habe die Bedeutung von allem noch nicht ganz begriffen. Tags darauf ging ich ganz normal zur Schule. Ich erinnere mich, dass der Direktor durch die Klassen ging und sich die Schüler notierte, die fehlten. Die waren nachts schon mit ihren Eltern drüben und haben später in der Klasse erzählt, wie toll es war. Das hat mich natürlich geärgert.

Meine Eltern sind an diesem Morgen gleich zu der nun offenen Grenze gefahren. Es war eine endlose Autoschlange, die Wagen kamen nicht voran. Meine Mutter saß am Steuer, als mein Vater plötzlich aus dem Auto sprang und Richtung Grenze lief. Er müsse jetzt rüber, rief er noch, bevor vielleicht alles wieder rückgängig gemacht würde. Dann war er weg. Meine Mutter erzählte später, dass sie in dem Augenblick fest geglaubt habe, ihn das letzte Mal zu sehen. Doch sie trafen sich jenseits der Grenze wieder.

Als ich zum ersten Mal im Westen war, habe ich mir zuerst die 100-D-Mark Begrüßungsgeld abgeholt. Danach bin ich mit Freuden – ich gebe es zu – noch mal hingegangen und habe noch einmal 100 DM eingestreift. Damals konnten die Banken nicht nachprüfen, wer bereits Geld bekommen hatte. Gekauft hab ich mir in den ersten Tagen jedoch nichts. Zum einen, weil ich erschlagen war von dem grellen Angebot, zum anderen, weil das Westgeld wie ein kleiner Schatz war, den man nicht so schnell vergeuden wollte.

Nach dem Mauerfall begann für mich eine neue Normalität und, ja, eine Zeit der Freiheit. Viele Dinge waren plötzlich so bedeutungslos – nicht so sehr im negativen Sinne, eher im Sinne von den vielen neuen Möglichkeiten, die dazukamen. Es war schwindelerregend. Gleichzeitig konnte ich endlich meinen Interessen folgen: Die Anzahl der zum Abitur zugelassenen Schüler war nicht mehr so streng begrenzt. Nach dem Abschluss musste ich nicht zur Armee, sondern konnte einen Zivildienst ableisten. Danach studierte ich Jura.

Wenn ich an meine Zeit in der DDR zurückdenke, fühle ich keinen Ärger, keine Wut. Meine Kindheit war trotz der Umstände einfach toll. Mittlerweile schleicht sich ein bisschen Nostalgie, auch Melancholie, ein. Dennoch werde ich die DDR niemals schönreden. Wenn ich konkret an die Zeit des Mauerfalls, diese gewaltigen Umwälzungen denke, dann empfinde ich eigentlich nur eines: Was für ein großes Glück wir alle damals hatten."

"1989 ging ich in Berlin im Prenzlauer Berg in die Polytechnische Oberschule. Vormittags Unterricht, nachmittags mit Freunden rumhängen, im Verein Badminton spielen, fernsehen, Radiosendungen hören. Ich lebte ein ganz gewöhnliches Leben eines 14-Jährigen. Das erste Bier, die erste Zigarette, auf dem Weg zum Erwachsenwerden. In den Sommerferien fuhr ich mit meiner Familie an die Ostsee oder in die damalige Tschechoslowakei. Und mit meinem Bruder ins Ferienlager.

Ich war Pionier, hatte im Frühjahr 1989 Jugendweihe (das sozialistische Pendant für die Konfirmation) und war seit etwa einem Jahr in der sozialistischen Jugendorganisation FDJ. Das alles nicht, weil ich mit 14 Jahren von irgendetwas überzeugt war, sondern weil es alle so gemacht haben.

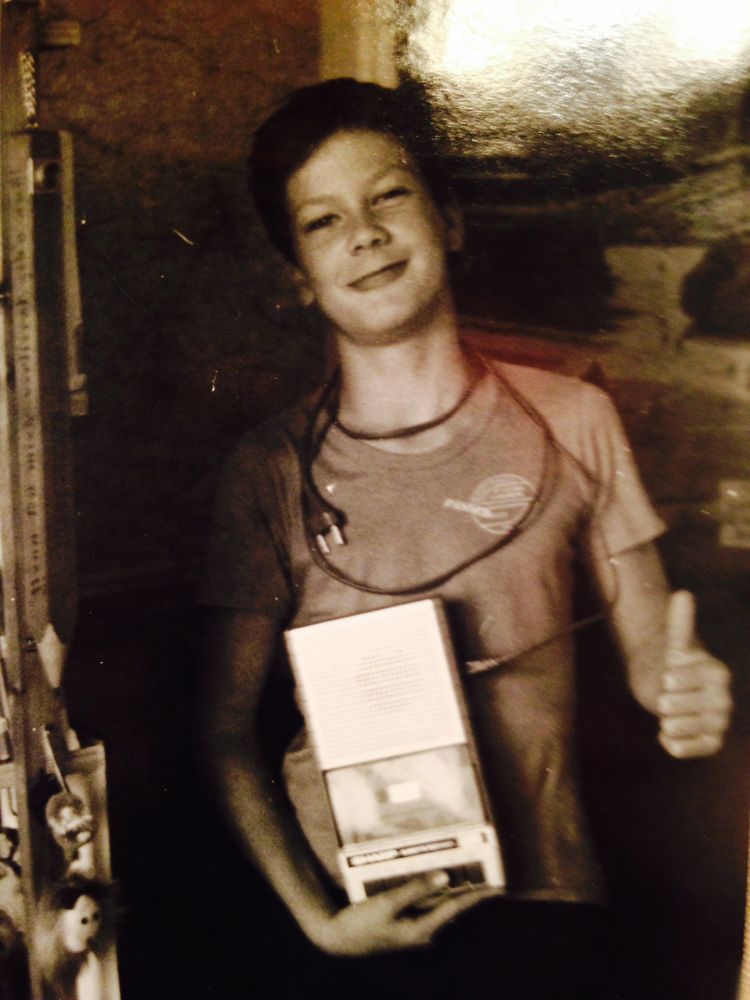

Wir waren nicht völlig von der Welt abgeschnitten (außer dass wir nicht in die ganze Welt reisen durften). In Berlin konnten wir die westdeutschen Radio- und Fernsehsender empfangen. Wir wurden also auch groß mit 'Ein Colt für alle Fälle', 'Miami Vice', 'Schwarzwaldklinik' und ähnlichen Serien aus Amerika und Westdeutschland. Und The Cure, Michael Jackson und Madonna – auch wenn es offiziell nicht erwünscht war, westliche Medien zu nutzen. Da die Großeltern als Rentner erlaubterweise in den Westen reisen durften, hatten wir auch 'Bravo' und 'Popcorn'. Und die Verwandtschaft aus dem Westen brachte auch immer mal was mit: LPs, Zeitschriften, Klamotten und so weiter.

Der Westen wirkte schon ein wenig cooler. Aber so richtig eingestehen wollte man sich das auch nicht unbedingt. Mit 14 fühlten wir uns auch in der DDR cool. Wir hörten die gleiche Musik, hatten Schuldiscos, versuchten uns in Breakdance und sahen dieselben Filme. Der Westen wirkte ja auch ein wenig beängstigend. Kriminalität, Drogenmissbrauch, Arbeitslosigkeit – damit versuchte man uns in der Schule ja auch den Westen etwas madig zu machen, was unterbewusst sicherlich auch wirkte.

"Der Westen wirkte auch ein wenig beängstigend. Kriminalität, Drogenmissbrauch, Arbeitslosigkeit."

Der Mauerbau wurde uns unter anderem damit erklärt, dass einst zahlreiche Fachkräfte in der DDR teuer ausgebildet wurden und anschließend nach Westdeutschland gegangen sind, um dort gutes Geld zu verdienen. Dem wollte man einen Riegel vorschieben. Außerdem sollte die Mauer natürlich gegen den schädlichen Einfluss aus dem Westen dienen, gewissermaßen die Konterrevolution verhindern.

In den letzten Monaten vor dem 9. November 1989 kam es auch in der Schule häufiger zu Diskussionen. Schüler der älteren Klassen beteiligten sich am Neuen Forum (Bürgerrechtsbewegung). Schließlich fand ich mich auch selbst dabei, als die Demonstrationen von Leipzig und Dresden nach Berlin überschwappten. Allerdings mehr aus Neugier und Sensationslust als aus tieferer Überzeugung. Ich war noch zu jung, ernsthaft politische Überzeugungen zu entwickeln.

Zaghafte Zeichen, dass sich der Osten öffnete

Ich erinnere mich, dass die Regierung die Zügel in den letzten Monaten auch ein wenig lockerte. Das sogenannte Jugendfernsehen wurde moderner und frecher, Filme durften kritischer sein, ohne gleich zensiert zu werden, es kamen Bands wie Depeche Mode nach Ostberlin, auch Bruce Springsteen und Udo Lindenberg. Alles kleine Zeichen dafür, dass sich der Osten ein wenig öffnete, wohl aber augenscheinlich zu wenig und zu zaghaft. Und zu spät.

In meiner Familie war Politik übrigens kaum ein Thema. Meine Eltern ließen sich kurz vor dem Mauerfall scheiden und hatten damit andere Probleme. Ungeachtet dessen entsprachen wir rein äußerlich auch einer gewöhnlichen in der DDR lebenden Familie, weder voller Überzeugtheit vom System noch von irgendwelchen Bestrebungen durchdrungen, daran zwingend etwas ändern zu müssen.

Nachgedacht habe ich allerdings schon darüber, warum man nicht weiter als in die sozialistischen Bruderstaaten verreisen konnte. Aber ich denke, wäre ich ein, zwei Jahre älter gewesen, hätte ich mir schon mehr Gedanken gemacht. Wenn es dann ans Studieren gegangen wäre bzw. erst einmal zur Armee. Die Vorstellung, drei Jahre dienen zu müssen, hat mir allerdings auch schon mit 14 ziemlich missfallen. Um das zu vermeiden und nur eineinhalb Jahre zur Armee zu gehen, hätte man womöglich aufs Studium verzichten müssen.

Um den Westen kennenzulernen und sich darin zurechtzufinden, war das Alter ideal. Wir waren der erste Jahrgang, der die Schule nach Gesamt-Berliner Abitur abschloss, hatten es damit einfacher als beispielsweise noch mein Bruder, an die Uni zu kommen. Und wir mussten nicht zur Armee. Wir konnten reisen, als wir das Alter hatten, das auch ohne Eltern machen zu können. Und wir waren auch alt genug, kritisch sein zu können und nicht alles, was da auf den Osten zukam, mit blinden Jubelschreien ausnahmslos gutzuheißen. Wenngleich die Richtung natürlich absolut richtig war.

Keiner wusste, wie die Passkontrolle abläuft

Am 9. November war ich abends zu Hause. Meine Mutter hat es im Fernsehen gesehen und mir erzählt, was passierte. Die Schule ging am nächsten Tag nur bis Mittag. Es war ein Freitag. Ich ging mit drei Freunden erst zur Bank, 15 Ostmark in 15 DM tauschen, dann zum Grenzübergang mit unserem Pass, den man in der DDR mit 14 Jahren bekam, und ab zum Kurfürstendamm. An der Grenze musste man etwas länger anstehen, weil keiner so richtig wusste, was bei der Passkontrolle abläuft. Unterwegs nahm ich dann die 100 DM Begrüßungsgeld in der West-Sparkasse in Empfang, abends waren wir zurück. Am Samstag ging ich wieder zur Schule, die Klasse hatte ziemliche Lücken. Mittlerweile war irgendwie auch klar, dass die Mauer aufbleiben und nicht wieder geschlossen würde.

Normalerweise fiel in der neunten Klasse, in der ich im November 1989 war, die Entscheidung, ob man zum Abitur zugelassen wird oder nicht. Deswegen hatte man Druck, ein gutes Zeugnis zu haben. Das hat sich dann aber mit der Wende erledigt. Im Laufe des Schuljahres wurde klar, dass es zur Wiedervereinigung kommt und damit auch zu einer Schulreform, jedenfalls für die Ostberliner. Die zehnte Klasse war dann eine Übergangsklasse, eine Sammelbecken für alle, die Abitur machen wollten. Die Voraussetzungen, dort hineinzukommen, waren weniger streng. Ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht auch so geschafft hätte, aber jedenfalls war der Druck weg. Und auch der Druck, den 'richtigen' Berufswunsch zu haben, um an die Oberschule zu kommen. Und als sehr erleichternd empfand ich die Aussicht, nicht zur Armee zu müssen."

"Die Jahre unmittelbar vor dem Mauerfall waren einerseits normale Kinder-und Jugendjahre eines Teenagers in der DDR, aber andererseits aufgrund der wirtschaftlichen Probleme des Landes und des wachsenden Unmuts der Bevölkerung vor dem Hintergrund der Diskrepanz von ideologischer Agitation über die Staatsmedien und der tristen Realität eine sehr politisierte Zeit.

In Erinnerung blieb mir die Hauptdemonstration der Werktätigen anlässlich des Kampf- und Feiertages der Arbeiterklasse zum 1. Mail 1988, nach welcher ich mit einem Freund an einem eingezäunten Gelände an der Mollstraße vorbeikam. Im Inneren saßen und knieten gefesselte Menschen, die man (also die Stasi) als politische Störer aus dem Demonstrationszug gegriffen hatte und die auf ihre Abführung warteten. Ich hatte solche Geschichten gehört, und auch die Existenz der Stasi war mir bekannt. In diesem Augenblick aber war es das erste Mal real. Als wir fragten, was mit den Menschen sei, antwortete uns ein Polizist, dass diesen Menschen schlecht sei und ihnen 'geholfen' werden würde. Heute ist mir klar, wie krass zynisch das war.

An der Ostsee wurden wir in den Sommerferien Zeugen eines misslungenen Fluchtversuchs eines Tauchers, den die Grenztruppen aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht hatten. Damals war ich ungefähr zehn Jahre alt. Der sichtlich eingeschüchterte und angsterfüllte Blick des Mannes blieb mir lange im Gedächtnis. Mein Opa, der dabei war, erklärte uns die Situation nicht, sondern sagte uns, er habe sich wohl verschwommen.

Mir wurde aus den Kommentaren meines Vaters zu bestimmten politischen Ereignissen über die Zeit auch immer klarer, dass das politische und wirtschaftliche System so nicht auf Dauer tragfähig erschien. Mein Vater machte seiner Meinung auch öffentlich Luft (etwa im Elternbeirat meiner Schule oder durch schriftliche Beschwerden), was zu erheblichen Spannungen in der Familie führte, da meine Mutter befürchtete, dass mein Vater eines Tages den Bogen überspannen würde.

"Man stand am Obststand an, ohne zu wissen, was es gibt. Es könnte ja sein, dass hier bald eine Kiste Bananen verkauft wird."

Das politische Leben war allerdings nur in Berlin, also zu Hause, von stärkerer Relevanz. Im Alltag oder in den Ferien an der Ostsee bei meiner Oma führten wir ein relativ unbeschwertes Leben. Die Mangelwirtschaft war zwar allgegenwärtig, aber für uns Kinder insofern kein Problem, als sämtliche Grundbedürfnisse (aber eben auch nicht viel mehr) abgedeckt waren und Wünsche, die sich lediglich auf materielle Dinge bezogen und die man aus dem Fernsehen der BRD kannte, nicht dringend erfüllt werden mussten. Es war aber natürlich immer etwas Besonderes, wenn in der Kaufhalle (Supermarkt) zum Beispiel mal eine Ladung Pepsi-Cola ankam. Man stand manchmal am Obststand an, ohne zu wissen, was es gibt. Es könnte ja sein – wenn so viele andere Menschen anstehen –, dass hier bald eine Kiste Bananen verkauft wird. Für uns Kinder und Jugendliche war das aber eher Gewohnheit und nicht Last des Alltags. Den mussten ja die Eltern organisieren.

Wir hatten auch – wie 75 Prozent der DDR-Bürger – kein Telefon. Erst in den Achtzigerjahren wurden an Hauswänden auf der Straße Telefonapparate installiert, an denen man sich anstellen musste, weil abends viele telefonieren wollten.

Die Familie als Faustpfand

Die Mauer und der Mauerbau waren abseits der ideologischen Rechtfertigung im Schulunterricht lange Zeit kein Thema in der Familie. Meine Eltern hatten beide Verwandte in der Bundesrepublik, welche uns zu Feiertagen Geschenkpakete schickten. Dass diese dort und wir hier lebten, war keine weitere Frage wert, zumal meine Eltern 1989 (mein Vater) und 1988 (meine Mutter) aufgrund der zwischen BRD und DDR ausgehandelten Reiseerleichterungen für Nichtsenioren zu besonderen Anlässen in die BRD reisen durften. Der Antrag, zusammen zu reisen, wurde von den Behörden allerdings stets abgelehnt. Die zurückbleibende Familie und der Ehepartner wurden als Faustpfand betrachtet.

Die ersten Denkanstöße zur beklemmenden Reisesituation lieferte ein Stadtbummel mit Verwandten aus Hamburg, als ich circa zwölf Jahre alt war. Das Brandenburger Tor und der Pariser Platz auf der Ostseite waren ab der heutigen Wilhelmstraße großzügig abgeriegelt und mit einer Art Gartenzaun versehen. Die eigentliche Mauer verlief ja erst hinter dem Brandenburger Tor – von Osten aus betrachtet. Als wir dort standen, dachte ich das erste Mal darüber nach, dass unsere Verwandten ja jederzeit hinter die Mauer schauen könnten, uns das aber verwehrt war. Wäre man über den Zaun auf den Pariser Platz gelaufen, ohne stehen zu bleiben, wäre man wohl erschossen worden. Die drastische Bewusstheit kam mir an diesem Tag wahrscheinlich das erste Mal.

Die Stadtbauten waren abseits der Protokollstrecken (die Routen, über die die Staatsratsmitglieder durch die Stadt nach Wandlitz fuhren) marode, und heute hippe und schicke Stadtbezirke wie Mitte oder Prenzlauer Berg wurden dem Verfall preisgegeben. Die Straßen waren kaputt, die Fassaden grau und sahen vielerorts aus wie kurz nach Kriegsende inklusive aller Einschusslöcher. Da es nur Kohleheizungen in den Altbauten gab, überzog den Stadtbezirk im Winter ein grauer Schleier, der das Bild von absoluter Tristesse noch verstärkte. Es gibt auf Youtube ein schönes Video einer Straßenbahnfahrt vom Frühjahr 1990, das wohl am besten zeigt, wie es damals aussah.

"Wir waren gestern Nacht in Westberlin"

Am Morgen des 10. November 1989 weckte mich mein Vater, indem er mir eine 'Bild'-Sonderausgabe auf mein Bett warf und sagte: 'Wir waren gestern Nacht in Westberlin.' Ich war noch nie so wütend auf meine Eltern wie an diesem Tag. Am Abend des 9. November war mein Onkel zu Besuch. Meine Eltern und er saßen an diesem Abend zusammen, und mein Vater machte auf der Toilette zufällig das kleine Taschenradio an. Just in diesem Augenblick wurde die Aussage von Günter Schabowski wiederholt, in welcher er sagte: 'Nach meiner Information gilt dies ab sofort – unverzüglich.' Gemeint war die Gesetzesänderung betreffend die Ausreise ins westliche Ausland und die kurzfristige Visumserteilung.

Von der Toilette kommend ging mein Vater ins Wohnzimmer, und trotz Ungläubigkeit, aber aus einer Weinlaune heraus beschlossen sie, mit dem Auto zum Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße zu fahren, um nachzusehen, ob es stimmte. Mich vergaßen sie einfach im Bett. Sie verbrachten die ganze Nacht in Westberlin und kamen zu meinem Aufstehen zurück.

Am Abend versprach mein Vater, mit mir noch über die Grenze zu fahren. Allerdings mussten wir das Vorhaben nach zwei Stunden des Wartens an der Bushaltestelle abbrechen, da keine Busse oder Straßenbahnen Richtung Grenze fuhren. Es war ein letzter Akt der Regierung, es den Leuten zu erschweren, an die Grenzübergangsstellen zu Westberlin zu gelangen. Wir fuhren dann am Samstag, den 11. November, gemeinsam in den Westen, an der Grenzübergangsstelle Chausseestraße nach Wedding.

Nach dem Umbruch begann in Berlin für zwei bis drei Jahre eine Phase der kompletten Anarchie. Das kann man sich nicht mehr vorstellten. Überall gab es Partys, immer neue Locations wurden per Mundpropaganda kommuniziert. Es gab keine Türsteher oder Aufpasser, sodass man mit 15 oder 16 überall hineinkonnte. Die Eltern waren mit sich selbst und den Lebensumbrüchen beschäftigt, und wir konnten die Nacht zum Tag machen. Es war eine heute schwer zu beschreibende Zeit der Aufregung und Freiheit. Die Existenz sämtlicher international bekannter Berliner Clubs wie E-Werk oder Tresor hat ihren Ursprung in dieser Zeit.

Wie mein Leben verlaufen wäre, hätte es die Wende nicht gegeben, ist sehr schwer zu sagen. Nach den Erzählungen meines Vaters und den Erfahrungen der Vor-Wendejahre wären mein Verbleib auf der Erweiterten Oberschule und sicher auch die Möglichkeit der Aufnahme eines Studiums aber wohl einigen Schwierigkeiten begegnet. Ich bin in jedem Fall sehr froh, dass ich mich mit dieser Situation nicht konfrontieren musste.

Für mich ist es eine mehr als glückliche Fügung, dass die Wende genau zu dem Zeitpunkt kam, in welchem das Interesse an fremden Ländern und Reisen so richtig erwachte. Ich musste mich nie eingeschränkt fühlen und konnte später jedes Land der Welt bereisen, was ich mit jeder Unterstützung meiner Eltern auch ausgiebig tat.

Die Entwicklung in meinem Stadtbezirk Prenzlauer Berg ist in einer sich von einer Grenz- zur Hauptstadt entwickelnden Metropole wohl unvermeidlich. Der Bezirk ist schön, und die Immobilienpreise waren sehr lange unterirdisch niedrig. Dann haben Konzerne oder Behörden ihren Sitz mitsamt den überdurchschnittlich verdienenden oder vermögenden Angestellten nach Berlin verlegt, die viele der Immobilien erworben haben und nun die Szenerie prägen. Das ist bedauerlich insofern, als sich das Gesicht des Bezirks komplett und bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Das neue grüne Spießbürgertum ist derzeit en vogue und wird in den Medien regelmäßig entsprechend behandelt.

Gerade als Berliner fällt einem auf, dass man niemandem mehr anhand lebendiger Beispiele nahebringen können wird, wie das Berlin in den Neunzigerjahren aussah und sich anfühlte. Im Prenzlauer Berg gibt es heute keine Ecke mehr, welche uns an früher erinnert, so sehr ist der Bezirk neu erbaut worden. Sämtliche Erinnerungen können wir nur noch anhand von Fotos oder Gesprächen reaktivieren. Aber das ist nun mal auch der normale Lauf der Geschichte, gerade in einer Großstadt. Nostalgie ist bei mir kein Thema und angesichts der für uns in jeder Hinsicht vorteilhaften Entwicklung auch fehl am Platze." (Jasmin Al-Kattib, DER STANDARD, Langfassung, 8./9.11.2014)