Eine Oper namens "Die Materie" bei der Ruhrtriennale.

Bei den Salzburger Festspielen gedachte man in diesem Jahr des Modernisierer-Intendanten Gerard Mortier - doch bei der Ruhrtriennale hätten sie eigentlich noch mehr Grund, dem im März Verstorbenen dankbar zu sein. Er hat diese echte Bereicherung der deutschen Festivallandschaft im ökonomisch gebeutelten Revier nämlich erfunden. Und sie funktioniert auch bei seinem dritten Nachfolger Heiner Goebbels immer noch so, wie Mortier sie auf den Weg gebracht hat.

Also: Als Raum für das Ungewöhnliche, Schräge, das im normalen Theaterbetrieb nur schwer einen Platz findet, bleibt die Ruhrtriennale untrennbar mit dem architektonischen Erbe der Industrialisierung und damit der Region verbunden. Das funktioniert auch deshalb, weil es alle drei Jahre durch den Intendantenwechsel einen neuen subjektiven Ansatz bei der Programmzusammenstellung gibt. In dieser Hinsicht erfüllten Jürgen Flimm ebenso wie Willy Decker und nunmehr Heiner Goebbels die Erwartungen.

Goebbels hat auch seinen letzten Jahrgang mit einem hierzulande bislang nicht gespielten Werk einer zwar nicht brandneuen, aber doch avancierten Moderne eröffnet. Er hat selbst die Oper De Materie des bekanntesten niederländischen Gegenwartskomponisten Louis Andriessen aus dem Jahr 1989 inszeniert. Zu der kraftvoll rhythmischen, minimalistischen, von Peter Rundel und dem Ensemble Modern Orchestra mit präziser Vehemenz beigesteuerten Musik geht es mit dem Gründungsedikt der Republik der Vereinigten Niederlande von 1581 und dem Auftritt eines frühen Atomphysikers los.

Es folgt ein eher religiös-erotisches Erbauungsstück um die Visionen einer Mystikerin aus dem 13. Jahrhundert. Nach einem Exkurs zu Mondrian und seiner Liebe zur Geometrie und zum Tanz tritt schließlich Nobelpreisträgerin Marie Curie auf. Für die vier relativ selbstständigen, jeweils knapp halbstündigen Teile haben Goebbels und Bühnenbildner Klaus Grünberg die Tiefe des Raumes in der Kraftzentrale des Industrieparks Duisburg mit geradezu magischen Bildern gefüllt.

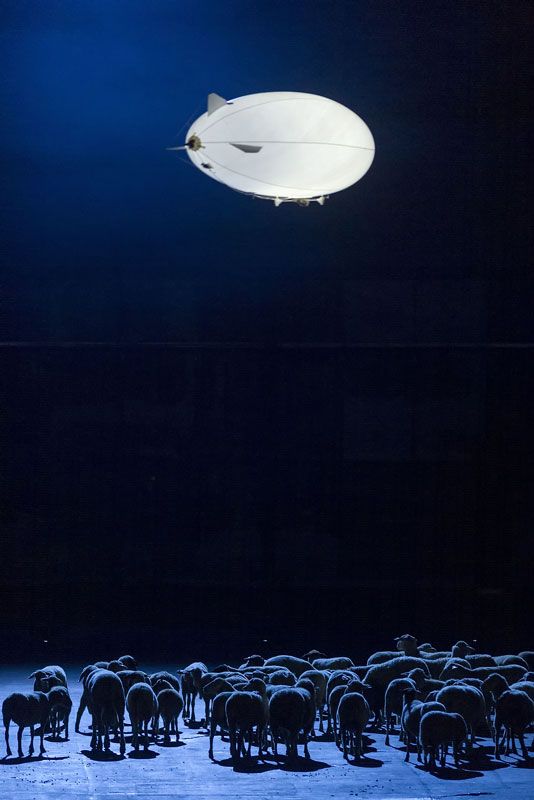

Da schweben leuchtende Minizeppeline über Dächern. Da tanzen Kreise in der Luft. Da agieren Tänzerduos zu Boogie-Woogie-Rhythmen. Schließlich haben 100 leibhaftige Schafe aus der Region in aller Ruhe einen blökend-beruhigenden, eher ironischen Auftritt, den man sehen, hören und riechen kann. Dabei hatten es die Schafe besser als ihre Kollegen von der Rindviehweide.

Die vierte Wand

Der mit seinen innovativen Ansätzen immer wieder überraschende Romeo Castellucci braucht nämlich 75 Rinder für seine Version von Strawinskis Le sacre du printempes. Eigentlich braucht er nur ihre Knochen. Und eine ausgeklügelte Apparatur, die das Knochenmehl rhythmisch von oben verstreut - im Takt der wuchtigen Skandalmusik von einst, die Teodor Currentzis eingespielt hat. Die durchsichtige vierte Wand dieser Bühnenkasten-Installation ist zum Glück dicht. Und was die ausgeklügelte Konstruktion von 40 beweglichen Silos elektronisch gesteuert da verschüttet, hat durchaus einen ästhetischen Reiz. Fängt man aber an, darüber nachzudenken, was hinter diesem Zugang steckt, schleicht sich Unbehagen ein. Da ist die Tatsache, dass die uralte menschliche Kunstform Tanz ohne Menschen zelebriert wird, noch die harmlosere.

Als Arbeiter in Ganzkörperschutzanzügen das nach allen Regeln des industriellen Zeitalters gewonnene Knochenmehl wieder in Kisten schaufeln, bricht die postapokalyptische (oder auf den akuten Ausbruch der Barbarei im Nahen Osten beziehbare) Dimension dieser Bilderwelt einfach ab. Und wirft sie damit auf die bloße Form zurück. Eigentlich irgendwie schade. (Joachim Lange, DER STANDARD, 27.8.2014)