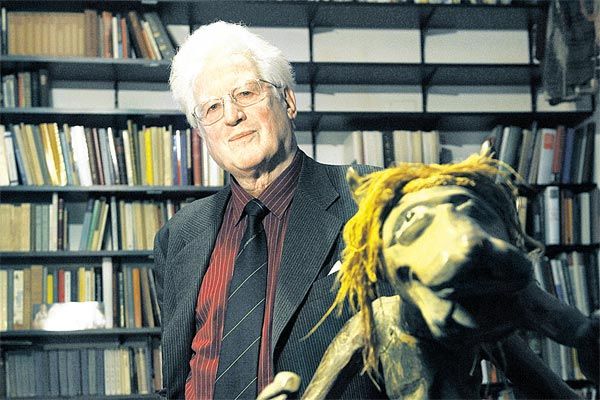

Helmut Birkhan in seiner mehr als 3000 Bücher umfassenden Bibliothek in Wien mit einer Figur aus Papua-Neuguinea, die schon sein Büro an der Universität Wien schmückte.

STANDARD: Herr Birkhan, haben Sie schon "Django Unchained" gesehen?

Birkhan: Nein, noch nicht. Wäre das etwas für mich?

STANDARD: Es geht um einen afroamerikanischen Sklaven, der seine Ehefrau namens Broomhilda befreit. Ein Zeugnis besonders weitreichenden Transfers mittelalterlicher Geschichten.

Birkhan: Klingt interessant, wobei mir da aber wahrscheinlicher zu sein scheint, dass das über Wagner gelaufen ist.

STANDARD: Sie haben recht. Christoph Waltz war mit Quentin Tarantino in der "Walküre".

Birkhan: Das dachte ich mir. Aber da Sie von einer Broomhilda sprechen: Ich war jahrelang beim Standesamt Währing der Zuständige für die Zulässigkeit von Eigennamen. Einmal kam ein junger Protestierer mit gefärbten Haaren daher, die Kinder im Drahtbeutel. Sein Sohn sollte Rur heißen, er hoffte auf meine Unterstützung als Keltist. Rur ist der Held des Nordens. Er hat seinen Sohn Rur, den "Roten" genannt - nach einem Comichefterl. Sachlich sprach nichts dagegen.

STANDARD: Ein schönes Beispiel für die Kombination von Wissenschaftlichkeit und Hausverstand. Sie wurden 2006 emeritiert, lehren aber immer noch. Da sich an den Universitäten ja dauernd alles ändert: Wie hieß denn Ihr Fach zuletzt?

Birkhan: Ich wurde seinerzeit für Ältere deutsche Sprache und Literatur berufen, habe mich aber in der letzten Zeit immer mehr auf die Literatur verlegt, auf eine kulturwissenschaftliche Literaturgeschichte. 1997 habe ich mich noch einmal habilitiert: für Keltologie. Diese Fächer sind dann nebeneinander gelaufen. Ich habe alles gemacht, was möglich war: Altfriesisch, Altsächsisch, Gotisch sowieso, lauter Sachen, die sonst auch niemand wollte. Der damalige Institutsvorstand Tatzreiter hat mich einmal bei einer Weihnachtsfeier aufgefordert, ich sollte den Beginn des Johannes-Evangeliums auf Gotisch vortragen. Das ist nicht schwer: "In anastodeinai was waurd." So haben sie mich gepflanzt.

STANDARD: Was stand am Anfang Ihrer Laufbahn?

Birkhan: Dissertiert habe ich über Verwandlung im Märchen. Dabei habe ich einen wichtigen Aspekt herausgestellt: Verwandlung kann Wesensverlust oder Wesensfindung sein. Wenn das Dasein an dem Sosein einen Anstoß nimmt, dann liegt Fluch auf der Verwandlung. Extremes Beispiel ist die Verwandlung in einen Stein, der Stein blutet dann noch, wenn man in ihn hineinsticht - ganz schrecklich. Manchmal geht es aber auch darum, eine angemessene Gestalt zu bekommen. Dante beschreibt in der Göttlichen Komödie, wie die Kirchenväter als Lichtkugel im All herumfliegen. Es gibt nichts Vollkommeneres als die Kugel, und das Licht ist die höchste Materie, also hat Thomas von Aquin als Lichtkugel seine adäquate Gestalt gefunden.

STANDARD: Wie weit sind denn "Harry Potter" und ähnliche magische Großerzählungen von Ihrer Welt entfernt?

Birkhan: Harry Potter ist mir durchaus nahegegangen, weil ich mich ja einen wichtigen Teil meines akademischen Lebens mit Alchemie beschäftigt habe. Auf Der Herr der Ringe bin ich in meinem Buch über nachantike Keltenrezeption eingegangen. In meinem ersten Jahr nach dem Doktorat war ich Lektor in Wales und dort selbstverständlich Mitglied der Medieval Society. Eines Tages hat dort ein gewisser Tolkien einen Vortrag über das schwache Verbum im Englischen gehalten. Damals habe ich ihm die Hand geschüttelt, was meiner Hand später gelegentlich zu einer gewissen Prominenz verholfen hat. 1962 hat kein Mensch an der Uni etwas davon gewusst, dass der Tolkien Romane geschrieben hat.

STANDARD: Damals waren Popkultur und Universität wohl noch strikt getrennte Sphären. Drehen wir die Sache einmal um: Was könnte denn ein mittelhochdeutscher Klassiker wie Wolframs "Parzival" jungen Menschen heute sagen?

Birkhan: Da muss man vorsichtig sein, weil das Buch eminent christlich ist. Ich würde sagen, es geht darum, etwas Transzendentes suchen. Der Gral als das Wirklichkeitsübersteigende. Bei Wolfram handelt es sich ja nicht um eine Blutschüssel, sondern ein Symbol für eine abstrakte, über unseren Horizont hinausgehende Heilsgewissheit, um die man ringt. Interessant finde ich, dass die Mitleidsfrage heute total unmöglich wäre. Wenn Sie einen Behinderten sehen, fragen Sie nicht nach dem Befinden. Das gehört sich nicht. Unser Taktgefühl verbietet das.

STANDARD: Worauf sind Sie denn als Wissenschafter stolz?

Birkhan: Ich habe mich intensiv mit Alchemie beschäftigt, das hat mich acht Jahre gekostet - und es wurmt mich ein bisschen, dass das heute vergessen wird. Ich habe nämlich die ältesten alchemistischen Traktate in einer germanischen Sprache ediert - die liegen zufällig in Wien. Geschrieben sind sie in einer mittelniederländischen Sprache, einem brabantischen Dialekt mit westflämischem Einschlag. Das ist ein interessanter Text, weil er noch vor der Rezeption der Araber entstand und viel mehr mit Byzanz zusammenhängt. In der Alchemiewissenschaft ist es schon rezensiert worden. Darüber hinaus aber blieb es unbemerkt. Der Haupteffekt war, dass dann in Wien die Niederlandistik gegründet wurde, das ist meine eigentliche Heldentat. Dafür habe ich von der niederländischen Königin einen Orden gekriegt.

STANDARD: Auch Ihnen kann es also passieren, dass Sie sich unterrezipiert fühlen?

Birkhan: Ich war auch ein bisschen ungeschickt. Das Buch hat keinen attraktiven Titel, es heißt nämlich Die alchemistische Lehrdichtung des Gratheus filius Philosophi in Cod. Vind. 2372. Zugleich ein Beitrag zur okkulten Wissenschaft im Spätmittelalter. Das reißt niemanden vom Bankerl. Es hat auch ungefähr 900 Seiten, die lateinischen Zitate waren unübersetzt. Die Akademie hat das etwas murrend gedruckt und ist auf ihren Exemplaren mehr oder weniger sitzengeblieben. Hingegen beim Keltenbuch! Das war das erste Mal seit 1847, dass die Akademie einen Gewinn mit einer Publikation gemacht hat.

STANDARD: Wie viele Sprachen können Sie eigentlich?

Birkhan: Gar nicht viele, nur Deutsch, Englisch, Französisch. Lesen kann ich alles, es gibt nichts, was ich nicht lesen könnte im keltischen Bereich. Mein Walisisch ist total eingerostet, da hilft es auch nichts, dass ich in einem zweibändigen Werk alle früh- und mittelwalisischen Texte über König Artus übersetzt habe. Jetzt haben sie mich in Wales vorgeschlagen, dass ich als Druide an einer rituellen Hügelsitzung mitwirken soll. Allerdings widerspricht das meiner aufgeklärten Mentalität, also lass ich mich da nicht hineintheatern. (Bert Rebhandl, DER STANDARD, 30.01.2013)