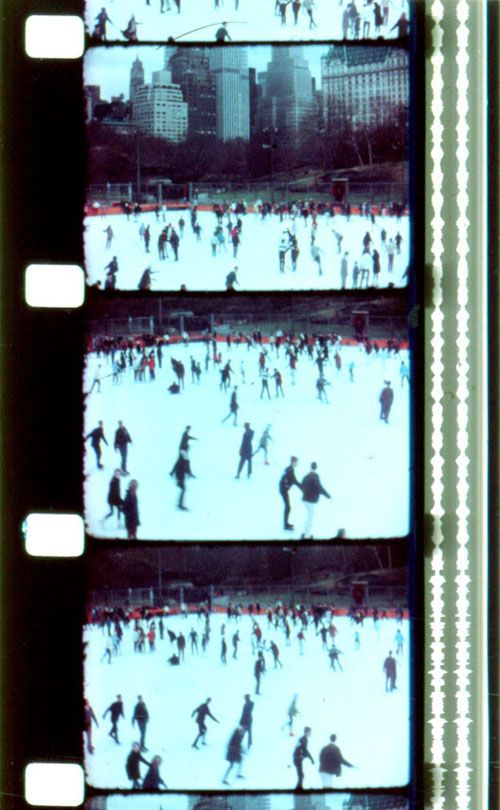

Schlittschuhlaufen im Central Park: Aufnahmen aus Jonas Mekas' Tagebuchfilm "Walden".

Wien – Das britische Filmmagazin Sight and Sound hat dieses Jahr wieder einmal zur Kanonerstellung aufgerufen. Kritiker, Filmschaffende und andere mit dem Kino Assoziierte gaben ihre Stimmen ab. Das im Sommer präsentierte Ergebnis war allerdings nur mäßig interessant: Orson Welles’ Citizen Kane wurde von Alfred Hitchcocks Vertigo vom Sockel gestoßen, nachdem sich dieser dreißig Jahre lang auf leisen Sohlen angenähert hatte. Auf den übrigen acht Plätzen die üblichen Verdächtigen: von Ozus Tokyo Story über Renoirs Die Spielregel und Murnaus Sunrise bis zu Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum.

Tokyo Story, Sunrise und finden sich zwar auch im Programm Die Utopie Film des Filmmuseums, das nach 2004 und 2008 nun bis Mitte Oktober erneut hundert Vorschläge zur Filmgeschichte versammelt. Doch hier geht es um keine Kanonbildung (über Mehrheitsgeschmack), sondern um einen Kontext, der in der Pluralität des Mediums nach etwas Offenem sucht. Historisch und ästhetisch regiert in der Schau eine fröhliche Verschiedenartigkeit, die mit dem übersehenen Werk auch das immer wieder Gesehene korrigieren will.

Für Jonas Mekas’ Walden (Diaries, Notes and Sketches) (1964– 1969) treffen diese Beobachtungen gleich in mehrfacher Hinsicht zu. Der dreistündige Film von einem der zentralen Autoren des New American Cinema heißt nicht umsonst nach Thoreaus berühmtem Tagebuch in der Holzhütte. Er beschreibt (oder besser: zelebriert) den alternativen Lebensstil der Bohème im New York der 1960er-Jahre. Mekas’ mit Bolex-Kamera chronologisch gedrehte Aufnahmen sind Tagebücher einer filmischen Weltbetrachtung, die zwischen dem eigenen Leben und der Kunst, zwischen dem Profanen und historisch Bedeutsamen keine Unterscheidungen mehr trifft – Bilder aus Warhols Factory sind etwa mit jenen der eigenen Kinder parallelmontiert. "I film therefore I am", sagt Mekas an einer Stelle.

Ungleichheit der Gefühle

Doch auch ein klassischer Hollywoodfilm wie Otto Premingers starbesetztes Melodram Daisy Kenyon (1947) – weniger bekannt als Laura von 1944 – verdichtet einen historischen Moment, obgleich er seine Dreiecksgeschichte in einem hochartifiziellen Setting einrichtet. Joan Crawford spielt die unglückliche Geliebte eines Anwalts (Dana Andrews), die bei einem Kriegsheimkehrer (Henry Fonda) Sicherheit sucht. Es ist faszinierend zu sehen, wie Preminger eine prekäre Ungleichheit der Gefühle heraufbeschwört: Jede Figur verharrt allein bei sich und geht zugleich pragmatische Bündnisse ein.

Eine andere Dreicksgeschichte, jene aus Erich von Stroheims naturalistischem Meisterwerk Greed, führt 1924 für alle daran Beteiligten noch ins Verderben. Der Film ist eine Ruine, an der sich Produzenten zu schaffen machten, nachdem der detailversessene Regisseur kein Ende fand – Greed zeigt also auch die Strecke an, die ein Autor für sein Werk zu gehen bereit sein kann. Seitdem hat nicht nur die Filmindustrie gelernt, effizienter zu arbeiten. Die Utopie Film führt mit einem ganzen Strang von Filmen allerdings auch die Fähigkeit des Mediums vor, solche neue Ökonomie- und Effizienzmodelle zu reflektieren.

Harun Farockis Leben – BRD erstellt beispielsweise schon 1990 das Panoptikum einer Gesellschaft, die sich manisch mit dem Krisenfall beschäftigt, indem sie in Trainings- und Schulungsszenarien ständig den Ausnahmezustand zu bewältigen versucht: vom Straßenverkehr bis zur Geburtsvorbereitung. Hier ist das Leben zum Testszenario geworden, das im Einüben einer reibungsloseren Zukunft aufs Heute vergisst. (Dominik Kamalzadeh, DER STANDARD, 8./9.9.2012)