"Titoland - Eine gleichere Kindheit" sind autobiographische Aufzeichungen Ana Tajders, die in einer hippen Zagreber Umgebung in Titos Jugoslawien der 70er und 80er aufwächst. Wir begleiten die junge Ana vom Kindergarten über die Gesamtschule bis zur Oberstufe und der Flucht vor dem Kroatienkrieg nach Wien. Wir erleben manchmal widerwillige, manchmal inspirierende und träumerische Ballett- und Tanzstunden, idyllische Insel-Urlaube in Dalmatien, erste scheue Liebeserfahrungen. Überraschend, wie unbekümmert all dies von der Krümmung Anas Wirbelsäule, die sie in ein Korsett - eine "freakige Metallausrüstung", ein "mittelalterliches Foltergerät" zwängt - gezeichnet wird.

Sozialistische Prinzessinnen

Tajder inszeniert den Untergang Jugoslawiens parallel zu ihrer Lebensgeschichte. Ihre Geburt und die Lockerung der Verfassung, die den Teilrepubliken mehr Freiheiten zugesteht, betitelt sie mit viel Pathos "Anfang vom Ende". Tajders schmerzhafte Wirbelsäulenkorrektur und Rehabilitation wirkt als ausuferndes Sinnbild für die Unruhen der frühen Neunziger. Sie versucht durchgehend und manchmal krampfhaft, zwischen ihrem unbeschwerten Alltag als "sozialistische Prinzessin" in einer Künstler- und Freidenker-Umgebung und den politischen Geschehnissen Verbindungen herzustellen. Doch diesen Bogen gespannt zu halten gelingt Tajder nicht immer, oft wirken die Zusammenhänge schablonenhaft aufgedrängt, die Aufladung jedes einzelnen, kleinsten Details des Alltagslebens mit politischer Bedeutung absurd übertrieben.

Plattitüden und Attitüden

Gespür für Subtiles und ein weniger gezwungener Stil hätte dem Buch gut getan. Ansätze dazu finden sich in einzelnen Sätzen, wie etwa beim Kommentar zu der Streichung von Förderungen für Filmemacher, die bei Kritik und Publikum durchfielen: „Bei Dilettantismus hatte Tito keine Geduld." Oder der Beobachtung, manche Menschen seien „besser aufgehoben auf den Seiten der Bravo" nach einer enttäuschenden und entzaubernden Begegnung mit Falco. Nun könnte man bei solchen Kommentaren Tiefgang vermissen. Doch sie sind weitaus authentischer als jene Passagen, an denen sich Tajder an Tiefgang versucht: Dort hantelt sie sich von einer abgegriffenen Metapher zur nächsten und tänzelt sprachlich unsicher und holprig zwischen für ihr literarisches Können viel zu großen Begriffen wie Schicksal und Krieg herum. Viele Passagen wirken dick mit plattem, billigen und flachen Pathos gestrichen. Und dass Ana Tajder auch sanfter und feinfühliger kann, zeigt sie eigentlich schon vielversprechend früh in der Widmung. Nur das Wort "Mir" ist hier zu lesen. Nicht nur Personalpronomen der Eitelkeit, sondern gleichzeitig das "Unsrische" Wort für Frieden.

Gleiche und gleichere

Die Autorin bemüht oft den Unterschied zwischen gleichen und "gleicheren" Menschen. In Jugoslawien seien zwar alle gleich, manche - etwa ihre KünstlerFamilie - aber gleicher gewesen, da sie ob ihres Berufes oder ihrer Herkunft einen besonderen Status in der Gesellschaft hatten. Nach der dritten Erklärung dieses Umstandes kommt man zum Verdacht, Tajder müsse besonders stolz auf diesen misslungenen Vergleich sein. Das "Animal Farm"-Zitat Orwells, das Stalinistische Umstände pointiert umschreibt, eins zu eins auf Titos Jugoslawien und dessen Realsozialistisches System umzumünzen ist fast fahrlässig.

Kapitalistischer Spagat

In Ana Tajders Jugoslawien stinkt alles ein wenig nach Konformität und sie ist die kindliche Heldin der Individualisten, die sich von vorneherein gegen alles sträubt "was man muss". Dieses Freiheitsstreben wird allerdings einzig an materiellen Gütern festgemacht - Kleidung, Spielzeug - und diese infantile Perspektive wird nicht relativiert. Der Versuch, durch die Illustrierung dessen, was Jugoslawen fehlte einerseits, und heavy Namedropping andererseits, das Buch für Tito-Kritiker und Jugonostalgiker gleichzeitig ansprechend und lesbar - kurz - verkäuflich zu machen, geht nicht auf.

Mittelmäßige Migrationsliteratur

Das katastrophal schlecht lektorierte Buch reiht sich ein in die langsam heranwachsende Sparte der mittelmäßigen Migrationsliteratur. Migration ist in, Migration ist genauso hip wie Ana Tajders "gleichere" Schauspieler-Mutter und Architekten-Vater es sind; das Thema Migration ist in der Hochkultur angelangt. Verlage veröffentlichen nach der Entdeckung einer neuen Zielgruppe, einer neuen potenziellen Kundschaft die Kindheitserinnerungen von Migranten an Jugoslawien oder die Türkei, an Basena- und Klo-am-Gang-Migrantendasein in Wien.

Freies Marketing

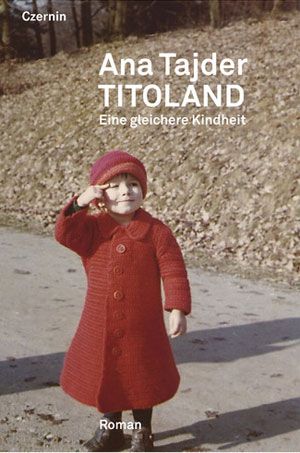

Diese Aufzeichnungen sind zwar in den meisten Fällen interessant und berührend, aber gleichzeitig ohne herausragenden literarischen Wert. Provokanter Titel, Eyecatcher als Cover und gute Vermarktung: So können und werden sich auch mit Ach und Krach Hundert zusammengekratzte Seiten Tagebuch verkaufen. So geschehen bei Melih Gördelis "Ohne Heimat" oder Inan Türkmens "Wir kommen". Das letztere gehört zwar thematisch in eine andere Sparte, seinen Erfolg verdankt es aber ebenfalls einzig dem provokanten Titel und den gefinkelten "Anti-Sarrazin"-Slogans.

Missbrauch von Migrantenschicksalen

Gleichberechtigung ist vielleicht, wenn genauso viele schlechte migrantische Autoren wie schlechte österreichischen Autoren erscheinen. Es wäre trotzdem wünschenswert, wenn Verlage anfangen würden, die unentdeckten und vernachlässigten literarischen Potenziale (junger) Migranten und Migrantinnen zu nützen anstatt lediglich voyeuristisch von ihren Biographien zu zehren.

(Olja Alvir, 10.8.2012, daStandard.at)