Wien - Andere bringen aus dem Urlaub irgendwelchen Nippes oder lokalkoloriertes Zeugs mit nach Hause, Georg Steinhauser packt Schnee ein. Georg Steinhauser ist aber auch kein gewöhnlicher Tourist, sondern Wissenschafter. Und ein Wissenschafter ist ein Wissenschafter ist ein Wissenschafter. Auch im Urlaub.

Damit verkörpert der Radiochemiker das Selbstverständnis seiner Uni. Er forscht und lehrt an der Technischen Universität (TU) Wien, am Atominstitut. Und die TU versteht sich sehr bewusst und offensiv als "Forschungsuniversität" sagt Rektorin Sabine Seidler beim "Hausbesuch" des Standard: "Forschung ist ein wichtiges Gut für diese Universität."

Die Sache mit dem Schnee war die: Der junge Forscher verbrachte den Jahreswechsel 2007/2008 in Saalbach. Im Gepäck eine These. Das schöne Feuerwerk kann sich nicht komplett in Luft auflösen. Der schöne Schein sollte entzaubert werden. Gesagt, getan. Schnee analysieren auf Schwermetallbelastung durch das Silvesterfeuerwerk. Zum Vergleich: Der Schnee in der Wiener City, auf die zu Silvester viele Tausend gezündete Euro rieseln. Das Ergebnis: Massive Barium-Belastung. Barium ist giftig, ein Herzgift, bronchienverengend. Aus der medizinischen Forschung ist bekannt, dass es in der Nacht auf Neujahr einen signifikanten Zuwachs an Asthmafällen gibt.

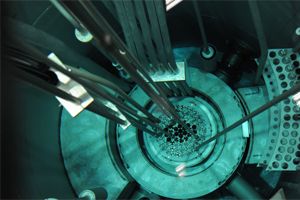

Und dafür braucht man ein Atominstitut? Ja, unter anderem. Der Silvester-Fallout musste in einer Glasphiole hinunter in das fünfeinhalb Meter tiefe, türkis schimmernde Wasserbecken des Reaktors zur Bestrahlung.

Österreich hat sich zwar 1978 gegen das Atomkraftwerk in Zwentendorf entschieden, ein anderer Kernreaktor war da aber schon 16 Jahre in Betrieb - und ist es bis heute: jener im Atominstitut der TU im zweiten Bezirk Wiens. Mit 220 Aktivtagen "einer der meistgenützten Forschungsreaktoren in Europa", sagt Steinhauser, und mit einem "sehr geringen Uran-Verbrauch", etwa 10 Gramm pro Jahr, macht 250 Kilowatt Energie, entspricht der Leistung eines Autos.

Der geringe Uran-Verbrauch ist ablesbar an nummerierten Scheiben, die in der Reaktorhalle an der Wand hängen. Die meisten der 83 Brennelemente arbeiten seit 7. März 1962, als der Reaktor in Betrieb ging. Es sind die mit einem Zweier vorn. (Fotos oben). Die Neutronenquelle ist quasi der Motor für die Arbeit am Atominstitut, wo Physiker und Chemiker Grundlagenforschung betreiben.

Manchmal tauchen sie auch in TV-Studios und Zeitungen auf, um Katastrophen wie jene nach dem Tsunami in Fukushima zu erklären. Unaufgeregt, wissenschaftlich fundiert und hart im Nehmen, was aggressive E-Mails von Anti-Atom-Aktivisten anlangt. Aber auch diese offene Kommunikation mit der Öffentlichkeit gehöre zu den Aufgaben einer Uni, sagt Rektorin Seidler.

Forschung an der TU ist in vielen Fällen disziplinüberschreitend. Der Physiker Johannes H. Sterba etwa arbeitet mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Bereich Archäometrie zusammen. Er wendet naturwissenschaftliche Methoden auf Probleme der Archäologie an, zum Beispiel Herkunftsbestimmungen von Keramiken.

Die Rektorin, selbst eine Werkstoffwissenschafterin, pocht auf exzellente Forschung bzw. Forscher/-innen als attraktives Anziehungsmittel für Studierende. Und es funktioniert. Denn die TU Wien verzeichnet im Wintersemester 2011/12 von allen Unis das größte Plus bei der Gesamtstudierendenzahl. Mit plus acht Prozent seien "die Kapazitätsgrenzen in allen Studienrichtungen erreicht", sagt Seidler. Architektur ist zu 100 Prozent überbucht. Maximal 500 Studierende könnte die TU "in guter Qualität ausbilden", 1000 sind gekommen und müssen aufgenommen werden (auswählen dürfen nur die Angewandte und die Akademie der bildenden Künste). 4655 Studienanfänger erhöhten die Gesamtzahl auf 27.432. Der Frauenanteil beträgt 26,4 Prozent. Die Studentinnen sind aber auf dem Vormarsch, 32 Prozent der Anfänger waren weiblich.

In der Professorenschaft dauert das noch. 131 Männer stehen 12 Frauen gegenüber. Insgesamt hat TU-Wien-Chefin Seidler 4793 Mitarbeiter und muss ein 300-Millionen-Euro-Budget verwalten.

Ja, die Professorenzahl, hört man Rektorin Sabine Seidler seufzen. Dann erzählt die gebürtige Deutsche von ihrem Amtskollegen an der Technischen Hochschule Aachen, der auch so viele Studierende wie die Wiener TU-Chefin hat, aber dreimal so viele Professoren, nämlich 450.

Über das Budget will Seidler mit ihm lieber gleich gar nicht reden. Ihre Antwort auf die Frage nach der Zukunft der TU Wien lautet denn auch sarkastisch-lachend: "Überleben!" Als etablierte Forschungsuniversität.

Überleben und dann feiern. In drei Jahren wird die TU Wien 200 Jahre. 1815 wurde das "k. k. polytechnische Institut in Wien" gegründet. Drei Professoren unterrichteten damals 47 Studierende. Die Habsburgermonarchie wollte mit der Technikerschmiede in Wien an das industriell führende England anschließen.

Stahl und PET-Flaschen

Heute werden 60 Prozent des weltweit erzeugten Stahls nach Know-how aus Österreich (Linz-Donawitz-Verfahren) erzeugt, erzählt Professor Jürgen Stampfl vom Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie. Dieser Forschungsdisziplin ist zum Beispiel auch zu verdanken, dass die PET-Flaschen immer dünner werden: spart Gewicht, spart Ressourcen, schont die Umwelt.

Seidlers und Stampfls Profession ist es aber auch, die Österreich Exzellenz beschert. Beim "Pisa für Werkstoffwissenschafter", erzählt Stampfl, wurde belegt: Es sind die österreichischen Werkstoffwissenschafter, deren Publikationen weltweit am meisten zitiert werden (www.scimagojr.com).

Es gibt ihn also doch, den strahlenden "Pisa-Sieger" Österreich. (Lisa Nimmervoll, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 28.1.2012)