Edda Grabar sprach mit ihm über Reputation, Job-Besetzungen und Wettbewerb

STANDARD: Herr Kratky, Sie kritisieren, dass wissenschaftliche Karrieren hierzulande häufig mittelklassig verlaufen. Was genau meinen Sie damit?

Kratky: Ich meine damit die mangelnden Möglichkeiten für junge Forscherinnen und Forscher in Österreich. Heutzutage beginnt eine wissenschaftliche Karriere gewöhnlich im Ausland. Und erst später lässt man sich nach Österreich zurückberufen. Hier eine Karriere zu planen ist äußerst schwierig – und leider nicht nur von der Qualität der wissenschaftlichen Leistung, sondern von vielen anderen Faktoren abhängig.

STANDARD: Von welchen anderen Faktoren?

Kratky: Sagen wir einmal so: Einer der wichtigsten ist der Zufall.

STANDARD: Trägt die Tatsache, dass es lediglich zwei österreichische Universitäten unter die Top 200 – und zwar ins hintere Feld – geschafft haben, zur schlechten Ausgangsposition bei?

Kratky: Indirekt muss ich sagen: Ja. Das liegt vor allem an den Personalentscheidungen in der Vergangenheit. Die Besetzung von Personalstellen sind ja die einzigen Instrumente, mit denen Universitäten ihre Leistungsfähigkeit stärken können. Es ist kein großes Geheimnis, dass in der Vergangenheit nicht immer die Besten zum Zuge gekommen sind, um es freundlich auszudrücken. Insofern trifft es zu: Das internationale Ansehen von Institutionen beeinflusst massiv die Ausgangssituation für wissenschaftliche Karrieren.

STANDARD: Der Demograf Wolfgang Lutz geht davon aus, dass Österreich in Zukunft wirtschaftlich und wissenschaftlich den Anschluss verlieren wird, wenn sich das Bildungssystem nicht verändert. Befürchten Sie das auch?

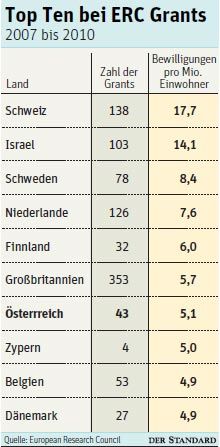

Kratky: Was das Wissenschaftssystem betrifft, hat er natürlich recht. Wir sind nicht top, wir sind im Mittelfeld – in der Grundlagenforschung weltweit etwa Nr. 15. Das ist nicht stark genug, um international gut mithalten zu können. Wir müssen uns an der Schweiz, Dänemark oder Israel orientieren. Das sind auch mittelgroße Länder, die aber sehr viel mehr und sehr viel effizienter in ihre Forschungssysteme investieren. Es gibt auch bei uns eine Menge Geld, meiner Wahrnehmung nach wird es allerdings nicht optimal eingesetzt.

STANDARD: Das Budget des europäischen Forschungsrats (ERC) soll um 77 Prozent auf 26,5 Milliarden Euro aufgestockt werden, um Top-Forschung zu ermöglichen und international wettbewerbsfähig zu bleiben. In Österreich läuft es auf Stagnation hinaus. Ist das nicht ein falsches Signal?

Kratky: Es ist höchst erfreulich, dass der ERC mehr Geld erhält. Allerdings darf das nicht zu dem Trugschluss verleiten, man könne jetzt national nachlassen. Bisher brauchten wir uns nicht zu verstecken, wenn es um die Einwerbung von ERC-Mitteln ging. Klar ist, dass jene Länder, die die Wissenschaft optimal unterstützen, sich die größten Teile des ERC-Kuchens sichern. Das ist gelebtes Matthäus-Prinzip: Die Starken kriegen mehr, die Schwachen weniger. Der ERC geht beinhart nach der wissenschaftlichen Qualität. Dadurch bedeuteten ERC-Grants auch einen enormen Reputationsgewinn.

STANDARD: Hat man auch hierzulande verstanden, dass sich Forschungsinvestitionen auszahlen?

Kratky: Verstanden hat man das schon, da bin ich sicher. Es hapert an der realpolitischen Umsetzung. In den Strategiepapieren der Bundesregierung steht, dass die Forschung, der Wettbewerb, die Exzellenz gestärkt werden müssen. Man muss es nur tun.

STANDARD: Apropos Exzellenz. Glauben Sie, dass weitere Exzellenzzentren wie das IST Austria das internationale Ansehen verbessern?

Kratky: Das Modell IST ist erfolgreich. Man sieht das an den vom IST eingeworbenen ERC-Mitteln. Allerdings ist das derzeit nicht beliebig wiederholbar. Wir sollten uns darauf konzentrieren, das bestehende System qualitativ auszubauen. Es muss insgesamt wettbewerbsorientierter werden. In dieser Situation braucht es starke Forschungsförderungsorganisationen – wie den FWF -, die mit ausreichend Geld Qualitätssignale setzen.

STANDARD: Woher soll das Geld kommen, das der FWF bräuchte?

Kratky: Der FWF verwaltet nur einen einstelligen Prozentsatz der Forschungsmittel der Universitäten, der Löwenanteil fließt über die Grundbudgets. Zudem ist in den letzten Jahren die angewandte Forschung ungleich stärker gefördert worden als die Grundlagenforschung. Natürlich muss es auch an Universitäten anwendungsorientierte Projekte geben. Doch Universitäten müssen aufpassen, nicht zum Forschungsdienstleister zu verkümmern. Um auf das Universitäten-Ranking zurückzukommen: Uns hier zu verbessern geht nur über hochkarätige Grundlagenforschung. (DER STANDARD, Printausgabe, 28.12.2011)