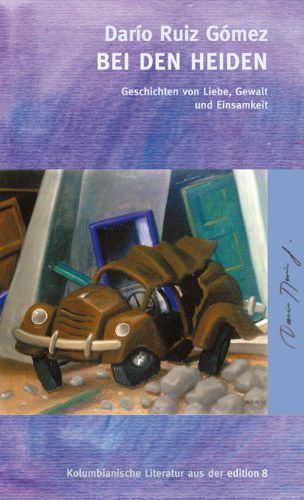

Darío Ruiz Gómez, "Bei den Heiden. Geschichten von Liebe, Gewalt und Einsamkeit". Deutsch von Peter und Rainer Schultze-Kraft, Gert Loschütz, Michi Strausfeld und Jan Weiz. € 16,20 / 143 Seiten. Edition 8, Zürich 2011

Der 74-jährige kolumbianische Schriftsteller Darío Ruiz Gómez ist ein kluger Kopf und ein glänzender Erzähler. Dass er seine Ellbogen lieber zum Aufstützen als zum Vorwärtskommen verwendet, ist zwar seiner Reputation zuträglich, nicht aber der Verbreitung seines Werkes.

Im Gespräch mit der Autorin Consuelo Triviño Anzola hat er unlängst bekräftigt, dass seine Bücher von allem Anfang an - dem ersten, 1967 erschienenen Erzählband Para que no se olvide su nombre - unter der Fachkritik viel Beachtung gefunden haben, obwohl sie in kleinen Verlagen erschienen sind. Auch seine erste Buchveröffentlichung in deutscher Sprache, mit dreizehn Erzählungen aus 45 Jahren, erfolgt nun in einem Kleinverlag, der beneidenswert eigensinnigen Edition 8, und verdankt sich der Initiative seines Freundes und Übersetzers Peter Schultze-Kraft.

Anders als den meisten seiner Kollegen ist Ruiz Gómez also nicht an Präsenz im literarischen Tagesgeschäft gelegen. "Die größte Schwierigkeit hat für mich darin bestanden, gegen die versteckte Gewalt des Marketings anzukämpfen, das eine Literatur, die ihm nicht gehört, das heißt unsere literarische Tradition, mit Stumpf und Stiel auszurotten versucht - ein Ziel, das sich die an der Macht befindlichen Gruppen schon früher gesetzt haben. Sie unterdrückten und verschwiegen Autoren, deren Diskurse nicht in das uns aufgezwungene Projekt einer Gesellschaft gepasst haben."

Dieses Projekt läuft in Kolumbien, wie anderswo, unter dem Begriff der Modernisierung, wobei darunter materieller, nicht moralischer Fortschritt verstanden wird. Die mit ihm einhergehenden ökonomischen Veränderungen haben, so Ruiz Gómez, ein soziales Ungleichgewicht geschaffen, das von der Kulturindustrie verschleiert und als Erfolg ausgegeben wird.

"Das industrielle Modell, das ab 1940 in die Praxis umgesetzt wurde, setzte das Vergessen des Landes voraus und beförderte das rasante Wachstum der Städte, in denen die armen Schichten der Bevölkerung infolge der Arbeitslosigkeit nach dem Scheitern der Industrialisierung ins Lumpenproletariat absanken. Auf dieses Reserveheer verzweifelter und bindungslos gewordener Stadtbewohner konnte der Drogenhandel zurückgreifen, der einen unerwarteten wirtschaftlichen Aufschwung bewirkte, zugleich aber das nationale Ordnungsgefüge radikal verändert und paradoxerweise den Beitritt des Landes zur globalisierten Welt bedeutet hat."

Die solcherart skizzierte Entwicklung lässt sich in Ruiz Gómez' Erzählungen, ebenso in seinen Essays zum Wandel der Stadt Medellín, in der er seit seinem vierten Lebensjahr wohnt, ablesen. Das heißt aber nicht, dass sie sich in soziografischen Mustern erschöpfen und die Fähigkeit der Menschen missachten, trotz aller Verstrickungen und Abhängigkeiten zumindest die Ahnung von einem selbstbestimmten Leben zu bewahren.

Und dort, wo auch sie ihnen schon abhanden gekommen ist, setzt der Autor dem Elend seiner Protagonisten ihre Sehnsucht entgegen, die Beziehungslosigkeit und Isolation im gemeinsamen Schweigen, in der Lethargie der immergleichen Verrichtungen und in sentimentalen Liedern, "die den Gefühlen dieser Menschen einen Ort, Straßen und Landschaften geben", aufzubrechen.

Ruiz Gómez schreibt harte, freudlose Geschichten. Er erklärt nichts, dafür ist sein Tonfall zu lakonisch, knapp, auf das Wesentliche konzentriert, und das ist in Medellín mehr noch als sonstwo in Kolumbien die allgegenwärtige Gewalt.

Trotzdem erliegt er nie ihrer Faszination. Er beschreibt sie in all ihren Erscheinungsformen: versteckt unter dem Mantel des Gehorsams gegenüber den Eltern; als Rache eines Animiermädchens an einem brutalen Polizisten; in den Steinwürfen auf einen von der üblichen Route abgekommenen Schulbus, im Entern des Busses durch die Bewohner einer Elendssiedlung; in der Ausweglosigkeit eines armen jungen Mannes, der von einer kriminellen Geschäftsfrau ausgehalten wird; im erzwungenen Verzicht einer Politikerwitwe auf den von ihrem Mann angehäuften Reichtum; in der routinierten Grausamkeit eines Drogenhändlers. Aber in dieser Gewalt, sowohl unter denen, die sie ausüben, als auch unter den andern, die sie ereilt, blitzt immer wieder ein Funke Mitleid, Hellsichtigkeit oder Selbstachtung auf. Vielleicht ist es deshalb falsch, diese Ge-schichten als trostlos zu bezeichnen.

Und es wirkt aufs Erste ermutigend, dass die abschließende, auf spanisch noch unveröffentlichte Erzählung die Begegnung zwischen einer älteren einsamen Frau und einem jungen Mann schildert, der, noch unkundig in der Stadt, auf der Suche nach Verwandten die unsichtbare Grenze zu einem Viertel überschreitet, dessen mordgierigen Hüter keine Fremden dulden. Indem ihn die Frau als ihren Sohn ausgibt, rettet sie ihm das Leben. Aber sie handelt nicht ohne Eigennutz: "Wenn du also weiterleben willst, musst du dich ab jetzt als mein Sohn ausgeben, musst mein Sohn sein - ein Geschenk des Himmels für mich."

In seinem gleichermaßen informativen wie emphatischen Nachwort rühmt Schultze-Kraft Ruiz Gómez als außerordentlich begabt darin, sich "in die Seelen seiner Protagonisten zu versetzen und ihre Nöte (...), ihre Einsamkeit und Verzweiflung von innen heraus zu erspüren und zu vermitteln". Und er fügt hinzu, dass sich dieses Kunstvermögen immer zu erkennen gibt, "unabhängig davon, aus welchem Milieu oder welcher Gesellschaftsschicht die Protagonisten seiner Erzählungen stammen, seien es nun Hausfrauen, Arbeiter, Schuljungen, Drogenkuriere oder Mafiabosse".

Mir aber will scheinen, dass die schönsten Geschichten (schön, auch wenn sie hässliche Dinge zur Darstellung bringen) diejenigen sind, in denen Ruiz Gómez über die Armen schreibt. Er belässt - nein, er gibt ihnen ihre Würde zurück. Auch darin wird deutlich, wie sehr er sich dem von ihm kritisierten gesellschaftlichen Projekt und dessen literarischen Gefolgsleuten verweigert. (Erich Hackl, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 26./27. November 2011)