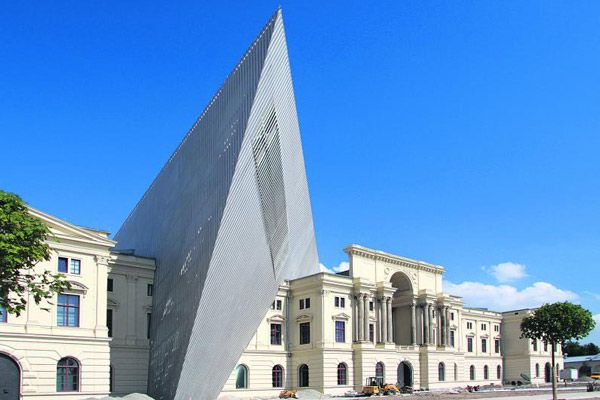

Man könnte sagen: Der Blitz hat in das Militärmuseum eingeschlagen, der V-förmige Neubau weist in die Innenstadt, wo 1945 alliierte Bomber ihr Zerstörungswerk anrichteten.

Stauffenbergstraße, Ecke Olbrichtplatz: Hier, im Norden Dresdens, steht das neue Militärhistorische Museum der Bundeswehr (MHM) - mit allem was dazugehört: Panzern, Starfightern und Zinnsoldaten. Nach einer knapp fünfjährigen Umbauphase ist das historische Arsenalgebäude jetzt fertiggestellt worden. Davor entsprach das Museum weder architektonisch noch ausstellungsdidaktisch heutigen Standards. Deshalb investierte die Bundeswehr knapp 58 Millionen Euro in die Erweiterung und Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, des ersten Kriegsmuseums im vereinigten Deutschland.

Den militärisch strengen Altbaukörper hat der US-amerikanische Museumsspezialist Daniel Libeskind neu gestaltet. Für den spätklassizistischen Altbau hat der Stararchitekt einen vierstöckigen asymmetrischen Glas-Stahl-Keil entworfen. Ein gläsernes V, 140 Tonnen schwer, mit geschoßübergreifenden Innenräumen, das den Altbau rammt, ihn von oben bis unten durchdringt und bis zu sieben Meter überragt. Ein Drittel der alten Bausubstanz wurde abgetragen. Die Triumphgeste des deutschen Kaiserreichs hat Libeskind mit seinem kompromisslosen Stil durchbrochen.

Für Libeskind ist das Gebäude "ein bedeutendes militärisches Symbol". Es diente der Königlich Sächsischen Armee als Waffendepot. Unter den Nazis und Kommunisten in der DDR wurde es als Museum genutzt. "Deutschland ist ein modernes demokratisches Land", sagt Libeskind, "die Deutschen müssen ihre Geschichte annehmen und das Museum als etwas Positives verstehen."

Das MHM wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Mittelpunkt der Dresdener Albertstadt errichtet. Diese gilt als eine der größten noch erhaltenen Militärstädte Europas. Nach der Wiedervereinigung übernahm die Bundeswehr das Museum und beauftragte Libeskind mit der Neugestaltung - nicht zufällig, denn 2002 wurde vom Träger der Buber-Rosenzweig-Medaille in Manchester sein erstes, international viel beachtetes Kriegsmuseum eröffnet: das Imperial War Museum North. Dort hatte der 65-Jährige einen ungewöhnlichen Gebäudekörper entworfen: eine zerborstene Erdkugel, aus deren Scherben er drei riesige Einzelteile auswählte und neu verzahnt zusammengefügte.

In Dresden musste Libeskind für das MHM ganz anders planen und gestalten. Dort stehen auf 20.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Analyse und Einordnung geschichtlicher Ereignisse im Zentrum. Von den rund eine Million Exponaten im Museumsdepot werden 9000 zu sehen sein. Zusammen mit 180 großformatigen Schauvitrinen soll das Bundeswehrmuseum vor allem zu einem Ort des Lernens werden.

Dafür hat der US-Architekt die für ihn so typischen (Ausstellungs-)Räume entworfen: Es gibt keinen Mittelpunkt, keine zentrale Fläche, um die sich alles gruppiert. Stattdessen findet man überall Verwinkelungen, große asymmetrische Fensterfronten. Hinter jeder Wand eröffnet sich eine neue Perspektive. Mächtige Steinsäulen und wuchtige Gewölbe prallen auf schräge Betonwände, stumpfe Winkel und gekippte Böden, auf denen man das Gefühl hat umzustürzen. Am höchsten Punkt des gläsernen Keils gibt eine Besucherterrasse den Blick auf die berühmte Frauenkirche, den Zwinger und die Semperoper frei. Nachts wird das Museum durch eine spektakuläre Illumination in Szene gesetzt. Am Tag überlagern Metalllamellen die transparente Glasfassade.

Mit dem Entwurf will Libeskind auf die Brüchigkeit der Welt anspielen. Man könnte auch sagen: Ein Blitz hat in das Militärmuseum eingeschlagen. Denn der V-förmige Neubau ("Libeskind-Keil") weist in die Dresdner Innenstadt, dorthin, wo alliierte Bomber 1945 ihr Zerstörungswerk angerichtet hatten. Etwa 650.000 Brandbomben wurden auf Dresden abgeworfen. Im Feuersturm starben bis zu 25.000 Menschen. Der NS-Propaganda bot der militärisch unsinnige Angriff noch einmal Gelegenheit für Durchhalteparolen.

In Dresden ist Libeskind wieder zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt, denn es waren Museumsbauten, die ihm internationale Reputation einbrachten: das Felix-Nussbaum-Haus (1998), das Jüdische Museum Berlin (1999), das Imperial War Museum North (2002), das Jüdische Museum Kopenhagen (2003), The Spiral in London (2004), das Denver Art Museum (2006), das Royal Ontario Museum (2007) und das Jüdische Museum San Francisco (2008) - Bauten, die zugleich faszinieren und polarisieren: zickzackförmige Grundrisse mit labyrinthischen Räumen, schiefen Ebenen und spitzwinklig zulaufenden Wänden, die oftmals ein beklemmendes Gefühl der Enge und Leere hinterlassen.

Geplant ist ein neues Ausstellungskonzept, erklärt der wissenschaftliche Projektleiter für die Neugestaltung der Ausstellung, Gorch Pieken. Besucher werden keine Leistungsschau deutschen Soldatentums zu sehen bekommen, sagt Historiker Pieken, sondern ein Haus der kritischen Reflexion. Im Fokus stehe dabei die anthropologische Seite von Gewalt: "Wir wollen zeigen, was der Mensch im Allgemeinen ist - mit seinen Trieben, seiner Vernunft, seinen Hoffnungen, seinen Erinnerungen, aber auch mit seiner Aggressionsbereitschaft."

Dafür hat Chefkurator Pieken das Kettenhemd der britischen Designerin Vivienne Westwood ausstellen lassen und die Husarenuniform des deutschen Reggae-Sängers Patrice - um zu verdeutlichen, dass die Militarisierung des Alltags auch in Mode und Popkultur Einzug gehalten hat. Ausgestellt ist auch das berühmte Selbstbildnis des deutschen Malers Felix Nussbaum. Der jüdische Künstler floh vor den Nazis nach Belgien. Er wusste, dass ihn der Geruch der Farben in seinem Versteck verraten würde. Dennoch gab er das Malen nicht auf. Nussbaum starb in Auschwitz. Daneben zeigt ein Video den langsamen Tod einer Katze durch Giftgas. Solche Objekte verblüffen, weil sie niemand in einem Militärmuseum vermuten würden.

Nach dem Eingangsbereich können die Besucher dann mit einem Fahrstuhl bis unter das Dach des Gebäudes fahren. Von dort geht es ähnlich wie im New Yorker Guggenheim-Museum auf einem gewundenen Vitrinenparcours hinunter. Er gliedert sich in Themen wie "Krieg und Gedächtnis", "Tiere beim Militär", "Leiden am Krieg", "Schutz und Zerstörung". Die Bundeswehr will sich als moderne Institution präsentieren, die sich selbst reflektiert. Ist der Mensch böse? Gibt es gerechte Kriege? Wie entsteht Gewalt? Mit diesen Fragen werden die Besucher im Museum konfrontiert. Und Pieken wird nicht müde zu wiederholen: "Der Krieg ist nur die Spitze des Eisbergs".

Die Botschaft, die der Besucher aus dem neuen Bundeswehrmuseum mitnimmt, ist eine widersprüchliche. Erstens: Kriege sind grausam, unmenschlich, mörderisch. Sie müssen verhindert werden. Und zweitens: Frieden gibt es mitunter nur durch Gewaltanwendung. In dieser Welt braucht man auch das Militär, um das Böse zu bekämpfen. Die unterlassene militärische Intervention kann so verwerflich sein wie der Krieg. Dabei hat der Bundeswehrauftrag auch Libeskinds eigene Biografie berührt. Fast seine ganze jüdische Familie wurde während des Holocaust von Deutschen ermordet. "Das ist kein Museum, das militärische Konflikte glorifiziert", erklärt Libeskind, "dies ist ein Museum, in dem man lernt, warum Kriege so wichtig sind." (Michael Marek, DER STANDARD/ALBUM - Printausgabe, 22./23. Oktober 2011)