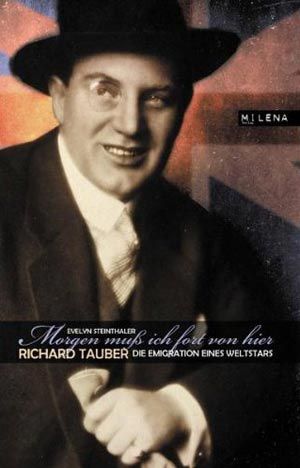

Evelyn Steinthaler, "Morgen muss ich fort von hier. Richard Tauber: Die Emigration eines Weltstars". € 23 / 232 Seiten, Milena Verlag Wien 2011

Wie passend. Wie überaus passend, ließe sich konstatieren, wenn es einen in den Süden der deutschen Hauptstadt Berlin verschlägt, in das mittelbürgerliche, architektonisch gänzlich belanglose Viertel Marienfelde. Wo dort die Tauernallee in die Säntisstraße übergeht, werden sie gekreuzt vom Richard-Tauber-Damm. Und ausgerechnet an diesem "Damm" (vulgo: mehrspurige Straße) befindet sich ein großes Forschungsinstitut des Daimler-Konzerns. Wie überaus passend, war doch der am 16. Mai 1891 im Gasthaus zum Schwarzen Bären in der Linzer Herrengasse geborene Sänger Richard Tauber ein passionierter Mercedes-Fahrer, der sogar für Werbekampagnen dieses Autokonzerns posierte.

Noch heute wird der im Jänner 1948 verstorbene zu den vier, fünf größten Tenören des 20. Jahrhunderts gezählt. Und: Er vermag noch heute, die Musikwelt, erst recht die Musikwissenschaft in argumentativ entschieden auftretende Lager zu teilen.

Die eine Fraktion moniert an seiner Stimme gesangstechnische Einschränkungen, an seinen Interpretationen eine überladene Phrasierung - schon zu Lebzeiten wurde er als "Schmalzsänger" kritisiert, ein unleidlicher Engländer sprach nicht von Gesang, sondern von "Krach" - und verzeiht ihm bis heute nicht den gleichrangigen Auftritt als Sänger Mozarts und Schuberts sowie als exzellent entlohntes Zugpferd in Lehár-Operetten und als Vokalist, der bei jeder geforderten Gelegenheit schmissige Schlager schmetterte.

Die anderen, wovon eine breite, leicht erhältliche Auswahl an Plattenaufnahmen zeugt, schätzen ihn als herausragenden, emotionalen Interpreten, der sich elitären Gehabes entschlug und entscheidend zur Popularisierung von Musik beitrug - und kommerzielle Avantgarde wurde für die Auftritte von Tenören in Dreier- bis Elferzahl in Waldstadien oder Sportarenen.

"Der Name Richard Tauber", so seine jüngste Biografin, die Wienerin Evelyn Steinthaler, "steht für eine lang verlorene Form der Operette, als diese noch von künstlicher Übertreibung, frivoler Sinnlichkeit, unendlicher Dramatik, anarchistischer Verspieltheit und unbändiger Lebensfreude geprägt war." Schaut man ins Literaturverzeichnis ihres schön ausgestatteten Buches, sucht man dann allerdings vergeblich den Namen des Stuttgarter Germanisten Volker Klotz, der viel über die Operette publiziert hat, darunter auch die für dieses Genre zentrale, 2004 in überarbeiteter Form neu aufgelegte Monografie Operette - Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst.

Steinthalers eigene, sacht reduktionistische Akzentsetzung zielt ab auf die Zwischenkriegsoperetten, bei denen sehr zeitgenössische musikalische Einflüsse wie der Shimmy, der Cakewalk, der Foxtrott, synkopisch wilder Jazz also kooptiert wurden - von Ralph Benatzky etwa in Axel an der Himmelstür, 1936 ein großer Erfolg mit Max Hansen und Zarah Leander am Theater an der Wien - und die Libretti von Zweideutigkeiten, Ironie und Irrwitz überbrandeten (Paul Abraham komponierte 1937 etwa die nicht ganz unfrivole Fußballoperette Roxy und ihr Wunderteam).

In diesen Jahren war Tauber, im Jahrzehnt zuvor der wahrscheinlich bekannteste und beliebteste Sänger auf deutschen, vor allem auf Berliner Bühnen, in Nazi-Deutschland nicht mehr geduldet - sein Vater, zwischen 1912 und 1930 Direktor des Theaters im sächsischen Chemnitz, war Jude. Sein umfangreicher Besitz wurde unter den üblichen haltlosen NS-Regularien konfisziert, er selbst mit ausdauernder Penetranz in der gleichgeschalteten Presse beschimpft, diffamiert, diskreditiert. Und mit ihm die ganze Gattung Operette, die in den 1920er-Jahren jenseits von Walzertraum und Retro-Seligkeit eine merkliche Auffrischung erfuhren hatte. So war in der 1939 erscheinenden Neuauflage von Reclams Operettenführer in der Einführung Hans Severius Zieglers zu lesen: "Die geschmackvolle und musikalisch kul- tivierte Operette älterer und neuer Zeit ist nichts anderes als das moderne Sing-spiel und eine Schwester des Schwanks, dessen Berechtigung noch von keiner Seite angezweifelt worden ist. Selbstverständlich hat das Dritte Reich die typisch jüdische und stark verjazzte Operette allmählich ausschalten müssen." Kein Wunder, dass Ziegler im selben Jahr die Schandausstellung Entartete Musik verantwor-tete.

Vor elf Jahren erschien aus der Feder des Journalisten Michael Jürgs die letzte Lebensbeschreibung. Er hatte den Vorteil, noch lebende Zeitzeugen sprechen zu können. Wo Jürgs, der auch über Alzheimer, Romy Schneider und die deutsche Bundespolizei Bücher veröffentlichte, sich gern als biografischer Romancier geriert und Pseudo-Atmosphäre evoziert, dabei aber nie das Niveau jener Boulevardzeitungen und des bunten Hamburger Wochenmagazins, für das er leitend tätig war, überschreitend, ist Evelyn Steinthaler angenehm zurückhaltend. Sie konnte sich auf im Nordico-Museum zu Linz befind- liche Nachlassdokumente Taubers stützen. Autorin von Büchern über das London jüdischer Emigranten, erzählt sie gut lesbar, kundig, hie und da etwas zu reduktionistisch, gegen Ende dann immer detailreicher vom Leben und trotz schwerer Rheumaerkrankung fast bis zum Kollaps unablässig aktiven Tauber. Sie zeigt die Beziehung zu seinem Vater, der verarmt im Schweizer Exil starb, in neuem Licht. Vor allem hier hätte man sich statt Andeutungen längere Auszüge aus der Korrespondenz gewünscht.

Singen wollte der lebenslang dezidiert apolitische Tauber, nur singen. Immer singen. Und tat dies bis zum Ende, dann sogar mit nur einem Lungenflügel. (Alexander Kluy/ DER STANDARD, Printausgabe, 21./22.5.2011)