Christoph Leitl hätte lieber noch über politische Themen diskutiert - aber da war der Zug schon abgefahren: Nicht welchen Weg die ÖVP gehen soll, sondern wer sie auf welchem Weg auch immer führen soll, ist am Donnerstag beschlossen worden.

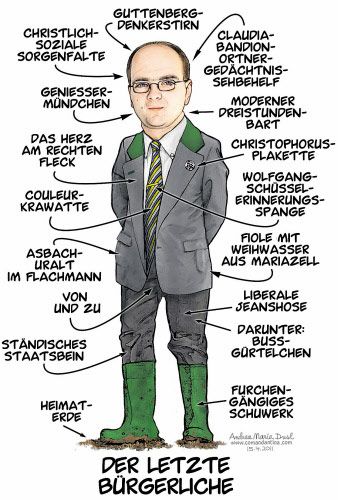

Das hat in der ÖVP Tradition: Ideologische Diskussionen werden in der Partei schon nicht mehr besonders wichtig genommen, seit Wolfgang Schüssel im Jahr 1995 Obmann geworden ist. Ein bisserl christlich-sozial ist man, ein bisserl liberal (wobei man sich vor dem Präfix "neo-" gehörig schreckt), jedenfalls für den Mittelstand, für Familien, für eine breite gesellschaftliche und soziale Integration - bürgerlich halt. Auch wenn kaum ein ÖVP-Politiker aus dem Stegreif definieren könnte, was das ist.

Offenbar hat auch niemand im schwarzen Lager Lust darauf, um das Markenrecht an der Bürgerlichkeit zu streiten: Immer wieder sagt Heinz-Christian Strache, er sei ein Bürgerlicher - aber niemand aus der ÖVP-Spitze verweist ihn zurück ins rechte Eck.

Wobei ja die Bürgerlichen historisch selber ihre liebe Not hatten, nicht zu weit in dieses Eck gedrängt zu werden - war doch "bürgerlich" oder "bourgeois" die marxistische Schmähung für die Träger des kapitalistischen Systems. "Citoyens", Staatsbürger mit Sinn für Bürgerrechte und Bürgerpflichten im Sinne der Französischen Revolution wollten sie allenfalls sein. Aber dieses Erbe ist dann wieder manchen in der ÖVP zu links, zu wenig christlich-sozial: Schließlich nehmen ja auch Sozialdemokraten zu Recht für sich in Anspruch, gute Staatsbürger zu sein. Und wenn sogar das BZÖ sich in diesen Tagen als "die neue bürgerliche Kraft" zu definieren versucht, setzen dem die schwarzen Bürgerlichen nicht das Geringste entgegen.

Dass es nicht mehr um regelmäßigen Kirchgang und unauflösliche Ehen gehen kann, wie das noch in den Fünfziger- und Sechzigerjahren für "bürgerliche" Wähler gegolten hat, das weiß man in der ÖVP längst. Dennoch will sie irgendwie "Familienpartei" sein.

Für ihre Programmarbeit hat Generalsekretär Fritz Kaltenegger die Konfliktfelder aufgearbeitet - eigentlich hätte dieses Frühjahr der Programmarbeit gewidmet werden sollen. Der längst für den 20. Mai geplante Parteitag in Innsbruck hätte einen inhaltlichen Neustart bringen sollen. Die notwendigen Diskussionen aber fallen weitgehend aus: In der ÖVP wird wieder einmal über Posten statt über Positionen debattiert.

Letzteres wäre auch schwer, sagt ein ehemaliger schwarzer Spitzenpolitiker im Gespräch mit dem Standard: Jeder spüre, dass es in der Politik tektonische Verschiebungen gibt, wirklich verstehen könne man aber nicht, was diese Verschiebungen bedeuten. Schon gar nicht könne man eine "bürgerliche" Interpretation dafür liefern, wie man damit umgeht, dass die Politik genau die Ansprüche, die vermehrt an sie gestellt werden, immer schlechter erfüllen kann.

Der Politiker, der nicht genannt werden will, um nicht wie ein Oberlehrer des neuen Parteichefs zu wirken, empfiehlt, den bürgerlichen Blick dafür zu schärfen, dass die Politik die wirtschaftlichen Sorgen der Bürger immer weniger auffangen kann, schon gar nicht auf nationaler Ebene.

Wenn die mittleren und unteren Einkommensschichten Angst davor haben, dass die internationale Wirtschaftsentwicklung ihren Arbeitsplatz vernichtet, ihre Ausbildung weitgehend entwertet und ihre Ersparnisse zusammenschmelzen lässt, dann kann es darauf kaum sinnvolle nationalstaatliche Antworten geben. Allenfalls könnte Europa als Ganzes darauf reagieren, aber genau diese europäische Politikdimension ist von allen Parteien, auch von der ÖVP, immer ausgeblendet worden. Sie bedeutet nämlich schlicht, dass das, was in der Bundeshauptstadt und in den Landeshauptstädten diskutiert wird, an Gewicht verliert. Und das mag niemand, der in der Bundes- oder Landespolitik gewählt werden will, offen zugeben, geschweige denn befürworten.

Daher sind auch die Bekenntnisse, die ÖVP wäre eine "Europapartei", ein wenig hohler, als er das je namentlich zugeben würde, sagt der Politiker, der früher selber jahrelang in EU-Ministerräten gesessen ist. Dass es in anderen Staaten ähnlich läuft, mache die Sache auch nicht besser.

Schon vor Jahren hat Michael Spindelegger im kleinen Kreis angedeutet, dass ihm das Dilemma durchaus bewusst ist - und dass er seine Hoffnung auf das von der EU ebenso wie von der ÖVP hochgehaltene Subsidiaritätsprinzip setzt: Was man nicht unbedingt auf europäischer Ebene regeln muss, das soll auf unterer Ebene geregelt werden.

Hier könnte ein neues Verständnis von Bürgerlichkeit im Sinne einer Teilnahme an dem, was man auch bezahlt, greifen - aber das stößt an Grenzen: Denn der bürgerliche Mittelstand wird ja schon jetzt besonders belastet, stöhnt unter Zeitmangel, der ihm leider, leider ein gesellschaftliches Engagement unmöglich macht. Und unter der ihm zu hoch erscheinenden Steuerlast stöhnt der Bürger sowieso.

Bürgerlichkeit hat ja immer auch bedeutet, einen Vorsprung an Besitz und Bildung zu haben - und die Möglichkeit, diesen Vorsprung an die nächste Generation zu vererben: Kinder aus bürgerlichen Haushalten haben in der Regel bessere Lebenschancen, weshalb von ihnen und ihren Eltern mehr Solidarität abverlangt wird. Ob das gerecht ist, wird in Österreich nicht gerne diskutiert - objektive Datenerfassung oder eine Offenlegung von Transferkonten kommen Bürgerlichen ebenso wie Linken verdächtig vor.

Wobei die bürgerliche politische Leitschnur durchaus neu gespannt werden könnte: Ansprechen, was nottut. Offenlegen, was Sache ist. Mittragen, wo andere nicht mehr können. Kurz: Verantwortung zeigen.

Das hieße aber auch: Eigenverantwortung fördern und Umverteilungsbegehren zurückschrauben, auch wenn das die eigenen Leute trifft.

Bürgerlich sein, das heißt letztlich: Unangenehmes mehrheitsfähig machen. Aber dieser Mühe unterziehen sich die letzten Bürgerlichen nur ungern. (Conrad Seidl, DER STANDARD, Printausgabe, 16./17.4.2011)